지난 23일 금요일 오전 9시 30분. 서울 경운동 건국빌딩 3층 한국미술품감정연구소가 소란하다. 3명의 연구원들이 안쪽과 바깥쪽을 왔다갔다 한다. 발걸음이 빠르다. 세명 모두 손에 하얀 면장갑을 끼고 신주단지 모시듯 옮기고 있는 것은 그림이다. 액자 없는 종이 그림의 모서리 끝을 살짝 잡은 채 책상에 진열하고 있다.

9시 50분. 드디어 감정위원들이 한명씩 등장했다. 모화랑 대표의 얼굴도 보였고 유명한 평론가의 얼굴도 보였다.

며느리도 모르는 감정위원들의 얼굴을 가까이서 볼수 있다니…. 가슴이 쿵쾅 뛰었다.

이 자리에 오기까지 몇번의 낭패감을 맛봤다. 송향선 감정위원장은 참관을 허락했지만 감정위원들이 취재가 부담스럽다며 거부하는 바람에 참관조차 안될지경이었다.

몇번의 실랑이 끝에 들어온 현장은 미지의 세계에 온 듯했다.

오전 10시. 10명의 감정위원들이 도착했다. 감정소에 들어온 감정위원들은 전시된 그림에 홀리듯 그림앞으로 다가섰고 안경을 치켜올리며 바싹 쳐다보기도 했다. 옆에 있는 감정위원이 귓속말을 했다.

주머니에서 녹음기를 살짝 꺼냈다. 어떻게 봤는지 연구원이 다가와 “녹음도 안된다”고 하자 감정위원장도 날카로운 목소리로 녹음하면 안된다고 강조했다. 급기야 녹음기도 연구원에게 압수당했다.

이날 의뢰품은 20점. 박수근 작품이라고 주장하는 것부터 대부분 국내 유명 사후작가의 작품들이었다. 참여한 감정인은 외부 감정위원 4명. 내부감정위원 7명이다.

감정위원들은 오늘은 사람도 많고 가격도 높은 그림이 많아 감정할 맛이 난다고 했다.

■비밀스런 감정의 세계, 문 열어제치다

“자 주목해 주세요. ○○○의 76년 작품입니다.” 송향선 감정위원장이 포문을 열었다.

감정연구소 연구원들이 흰장갑을 끼고 이젤에 의뢰품을 반듯하게 붙였다. 웅웅대는 온풍기도 껐다.

감정위원들이 숨을 멎은 듯 일순간 조용해졌다.

“공간감이 좋네요.” 앞에 가서 보겠습니다. 화랑대표인 감정위원이 그림앞으로 나갔다. 뒤따라 모화랑 대표도 나가서 그림에 바싹 몸을 기울였다. 작위적인 느낌이 강하다고 했다. 매끈하게 칠해져 너무 정제된 그림이라고 했다. 바탕도 칠하고 속도 칠하고 다음 것을 보면 알겠다며 다음 그림을 보자고 했다.

“다시 한번 볼까요?” 다음 그림을 걸자 한 감정위원이 “조수가 그린것 같다”고 했다. 그러자 다른 감정위원은 그 작가 그림은 작품수도 많지만 작품질이 차이가 많이 난다고 했다. 그래도 모 감정위원은 오늘 온 작품중 제일 베스트로 힘이 넘친다고 했다.

“이 그림은 일본용”이라는 말도 나왔고 하나의 색깔을 두고도 논란이 이어졌다.

어떤 그림은 액자를 뜯기까지 했고 화판에 붙어있는 라벨에 글씨와 연도까지 돋보기로 유심히 관찰했다.

어떤 위원은 논란작가의 스케치만 1600여장을 보았다고 자신했고 어떤 위원은 몇십년된 캔버스 올이 상하지도 않고 생생하다며 긁어보기도 했다. 캔버스올은 몇줄 뜯어져 머리카락 DNA처럼 감식병에 넣어졌다.

■한 작품 둘러싸고 50여분간 설왕설래

“이런 작품은 본적이 없어요.” “재료에 바니싱(덧칠기법)이 들어가 있는데 천박하게 번쩍번쩍 하잖아요” “나중에 누가 손본것 같네요. 구입한 사람이 색을 칠했나!∼”

설왕설래 각 위원들이 갑자기 미국드라마 CSI 수사관들처럼 보였다.

“싸인은 맞는 것 같은데 프로세스에 문제가 있는 것 같아요. 가짜를 속이기 위해 바니싱을 바른다는데…. 이건 최근작인데 왜 바른 것인지 이해가 안되요. 가짜라면 상당히 문제입니다.”(가짜? 귀와 눈이 커졌다.)

한 감정위원의 주장에 그림이 다시 조명을 받았다. 긴장감이 흘렀다. 다시 그림자 색과 각도까지 분석해 들어갔다.

“스크린해볼까요?”

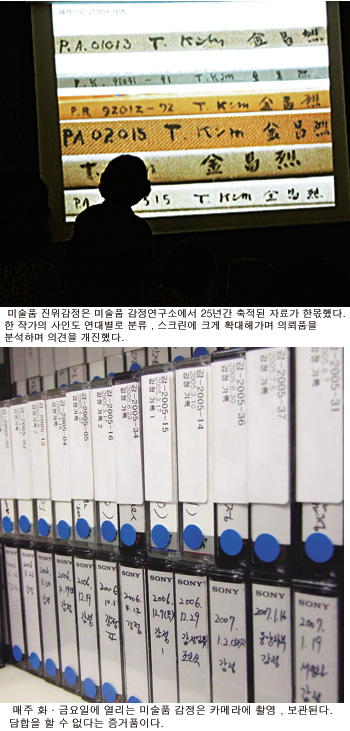

연구원들이 컴퓨터 앞에 앉아 바빠지고 컴퓨터에 연결된 200호 크기의 스크린 화면은 의뢰품이 몇십배 확대됐다.

“보세요. 지난번에 감정한 글자는 여기에서 삼각구도가 확실히 잡히는데 이것은 애매합니다. 음각하고 양각하고 다른 테크닉이잖아요.”

“그림도 글자 비례에 비해 뚱뚱하네요. 2004년도와 비교해 볼까요.” 스크린 화면이 바뀌고 여러개의 작품이 순식간에 클릭되면서 확대된다.

눈으로만 보던 감정이 아니다. 자료 DB를 통한 과학수사다.

몇백배 확대된 그림들은 실제 그림에서 볼 수 없었던 미세함까지 잡아냈다.(감정위원들이 몰두해 있을 때 사진기를 꺼내들었다. 순간 ‘사진 찍으면 안돼’라는 소리가 울렸다. 헉. 사진기를 내려놓았다.)

감정위원들은 작품비교에 열중했다. 급기야 싸인필체 논란까지 불거졌다.

컴퓨터에 저장된 수십장의 연대별 사인이 스크린에 주르룩 떴다. 의뢰품의 사인도 부분 확대됐다. 글자의 획 리듬감과 캔버스 올까지 훤히 드러났다.

감정위원장은 “실컷이야기 하라”고 했다. 여기서 결론이 나야 한다는 것이다. 하지만 결국 결론이 안났다. 마지막으로 작가에게 확인하고 결론을 내겠다고 했다. 한 작품을 감정하는데 시간이 50여분 흘렀다.

3시간 남짓. 감정위원들은 각자 돌아가며 감정기록서에 자신의 의견과 진위를 최종 적어넣었다. 이들이 자신의 감각을 모두 소진하고 받은 감정료는 10만원. 그나마 올 1월부터 5만원이 오른 금액이다.

■감정, 투표로 하는게 아니었다

감정위원의 말한마디 한마디가 녹취되고 저장되는 상황. ‘짜고 치는 고스톱’이 될 수 없었다. 일부에서 이야기하는 “결론이 안나면 투표를 한다”는 것도 사실과 전혀 달랐다.

감정위원들은 서슴없이 의견을 개진했고 상호 견재했다. 몇십년의 축적된 경험을 크로스 체크했다. 설왕설래 하다가도 인정할 부분은 곧바로 인정했다.

밖에서 색안경을 끼고 보거나 미술품 감정에 대한 오해들이 많다고 옆구리를 찔러보았다.

일각에서 화상(畵商)이 감정을 본다고 지적하지만 아직까진 우리나라에서 화상의 안목을 따라올자가 없다고 한 평론가는 말했다.

화상은 목숨을 내놓고 장사를 하는 사람들이기 때문이라는 것. 수천만원에서 수억원까지 왔다갔다 하는 그림을 사기도 하고 팔아보기도 했기 때문에 화상의 안목은 엄격할 수밖에 없고 감정위원으로 선정된 화상은 ‘감정의 최고 실력자’라고 평가했다.

엄중구 미술품연구소 대표이사는 “화상들이 감정위원을 맡고 있기 때문에 짜고치는 고스톱이라는 소리는 멍에”라고 말했다.

“카메라(컴퓨터)를 통해 못보던 것까지 본다. 주먹구구식 감정에서 엄청난 발전을 했다”고 말하는 한 감정위원은 “여기에 모인 사람은 다 경쟁자”라며 말을 아꼈다. 반면 “몇십년된 작품부터 축적된 자료로 졸작도 볼 수 있고 공부도 많이 되고 감정이 즐겁다”고 평론가 감정위원은 말했다.

송향선감정위원장은 “예전엔 몰아주기식 서열주의도 있었다. 하지만 개인감정이 될 수가 없다. 복수가 모이면 감정기구다. 한 작품에 대해 재감정 재감정 몇주째 재감정할 때도 있다”며 “감정은 의견을 묻는 것”이라고 정의했다.

“그런데 왜 감정위원들을 공개할 수 없죠?” 뚱딴지 처럼 물었다.

“압력이 들어와서 입니다. 위협당하기도 하고요. 신분보장이 되어야 합니다. 일종의 안정장치죠. 여기서 본 위원들의 이름을 이야기 하면 안됩니다.”

취재가 끝나고 오후 늦게 송위원장으로부터 전화가 걸려왔다. “우선 감정에 관심을 갖고 참관할 생각을 해줘서 고맙다”고 했다. 다음주에는 고미술품도 감정한다며 보러오라고 했다. 자신감이 생겼나보다.

/hyun@fnnews.com 박현주기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지