경제적 우월권을 무기삼아 정상적 외교관계를 파행으로 몰아가는 이들 국가의 최근 행태는 3가지 패턴을 보이고 있다.

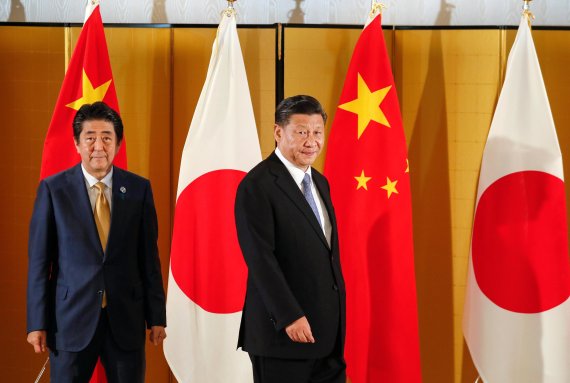

우선, 타이밍 문제다. 지난 달 29일 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 도출한 정상선언은 '자유롭고 공정하며 무차별적인 무역원칙'을 강조하고 있다. 이 선언이 채택된지 이틀도 안돼 일본은 한국 대법원의 강제징용 배상판결에 대한 보복조치로 스마트폰·TV·반도체 제조에 사용되는 3개 소재 품목의 한국으로의 수출 규제를 발표했다. 정상회의 기간 시진핑 중국 국가주석이 문재인 대통령과 정상회담에서 사드(고고도 미사일 방어체계)문제를 꺼낸 점도 타이밍상 논란이 되고 있다.

물론 양국간 외교적 갈등이 충돌과 보복으로 이어지는 사례가 많다. 그러나 G20 정상회의에서 자유무역정신을 표방한 국가들이 버젓이 반자유시장 행태를 감행한 행태는 낯 뜨겁다는 지적이다. 미국도 한국에 화웨이 제품 불매를 압박하고 있지만 자유무역주의를 표방한 중국 및 일본과는 다른 평가를 받는다. 어차피 보호무역주의를 표방하고 있으니 이율배반적이지도 않기 때문이다.

중국보다 일본이 한 술 더 떠 이중성을 보인다는 지적도 있다. 세계 자유 무역주의를 자처하는 중국이 경제보복을 무기삼아 주변국들을 길들이는 행태를 일본이 고스란히 답습하는 걸 두고 하는 말이다.

중국이 자국 이익을 관철하기 위해 경제보복으로 교역대상국을 교란시킨 사례는 부지기수다. 흥미로운 사실은 일본 역시 중국의 일방적인 경제보복의 최대 희생국가였다는 점이다. 일본은 지난 2010년 동중국해의 무인도인 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 영유권 분쟁 당시, 희토류를 무기화한 중국에 호되게 당한 경험이 있다. 일본은 산업계 피해를 줄이기 위해 사건 발생 18일 만에 중국측에 사과와 함께 백기를 든 바 있다. 당시 중국내 반일 감정과 일본제품 불매운동이 격하게 불면서 일본내 반중 정서 역시 거셌다. 국가간 외교 문제를 빌미삼아 민간 기업을 타격하는 행태를 배격해야 할 처지인 일본이 똑 같은 행태를 한국에 저지르고 있다.

가해자가 적반하장격으로 '피해자 코스프레'를 연출하는 것도 강대국 억지 외교의 단면이 됐다.

사드배치는 대북 안보를 위한 방어체계인 동시에 한반도에 주둔한 주한미군과 미국시민들을 보호하기 위한 자위적 수단이다. 그러나 중국이 자국 안보위협으로 프레임을 돌리는 동시에 버거운 상대인 미국 대신 한국 기업 때리기로 일관한 점이 대표적이다.

그나마 중국은 자국의 안보차원이라는 구실이 있는 반면 일본의 한국을 겨냥한 경제보복 조치는 일말의 설득력조차 얻지 못한 억지 행태라는 지적이다. 역사적 반성을 해야 하는 당사국이 강제징용 판결을 꼬투리 삼아 경제보복 수단으로 상대국을 압박하는 행태가 일본 내에서도 전폭적인 지지를 받지 못하는 이유다. jjack3@fnnews.com

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지