국내에 들어온 외국계 기업의 연구개발(R&D)센터 대부분이 연구개발 시늉만 내고 있어 기술 이전 등의 R&D센터 유치 파급효과가 작다는 지적이 나오고 있다.

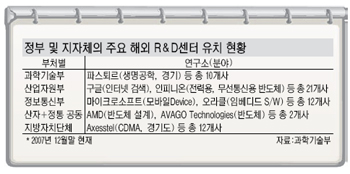

지난 2004년부터 정부가 산업자원부와 정보통신부, 과학기술부를 중심으로 각 지자체와 59개의 외국계 R&D기업을 유치하는 성과를 이뤄냈지만 이들 R&D센터가 국내 경제에 기여하는 정도는 기대에 현저히 못미친다는 것이다.

업계와 전문가들은 외국계 기업 R&D센터 유치에 급급하기 보다 우리나라가 장점으로 갖고 있는 분야의 연구환경과 인력을 바탕으로 R&D센터를 유치하되 파급효과를 높이는데 주력해야 한다고 한 목소리를 냈다.

■외국계 기업 국내 R&D센터 실효성 얼마나

13일 정부와 업계에 따르면 지난해 말 현재 우리나라가 유치한 외국계 기업의 R&D센터는 총 57개다. 그러나 국내에 진출한 대부분의 외국계 R&D기업이 해당산업과 우리나라에 얼마나 기여하고 있는지는 의문이란게 중론이다.

삼성경제연구소에 따르면 국내에 진출한 해외 R&D센터의 60%가 연구원 수 20명 이하에 그치고 있고 기초연구보다 단순 개발 업무에만 치중하고 있다.

실제로 인텔과 내셔널세미컨덕터는 우리나라에 설립했던 R&D센터를 철수시켰고 HP도 전자태그(RFID)를 연구하겠다며 지난 2004년 연구소를 만들었지만 이름만 남아있는 형편이다. 또 대규모 투자를 계획했던 구글의 연구소 설치 계획도 용두사미로 전락해버렸다.

복득규 삼성경제연구소 수석연구원은 “외국계 기업들은 철저하게 경제논리로 움직인다”면서 “R&D센터를 설립하는 비용만큼의 이득이 나지 않거나 활성화할 필요를 느끼지 못하면 당연히 떠나는 것”이라고 진단했다.

정부는 이런 현상과 관련해 “글로벌 경쟁력을 높이기 위한 포트폴리오 조정일 뿐 국내에 진출한 R&D센터에 문제가 있기 때문이 아니다”고 강조하고 있다. 특히 자발적으로 국내에 진출한 해외 R&D센터는 2004년도를 제외하고는 지속적으로 증가하고 있다는 입장이다.

■R&D센터 실효 높이려면 특화된 분야 찾아야

전문가들과 업계 관계자들은 R&D센터의 실효성을 높이려면 “한국에 특화된 분야를 찾아서 강점화하면 좋겠다”고 말한 팔미사노 회장의 말에 귀를 기울여야 한다고 진단한다.

복 수석연구원은 “외국 민간 기업의 경우 미국이나 전세계에 연구소를 많이 갖고 있다”면서 “R&D센터를 유치하는 것도 중요하지만 파급효과를 얻으려면 다른 해외 연구소에서 얻을 수 있는 우리나라만의 고유한 경쟁력이 있어야 한다”고 지적했다.

국내에 R&D센터를 운영중인 한 외국계 기업 관계자도 “해당 산업분야에서 우리나라의 경쟁력이 얼마나 있느냐가 관건”이라면서 “우리나라가 다른나라와 비교해 앞설 수 있는 디지털미디어와 자동차, 반도체 등의 분야에서 R&D센터를 유치하면 파급효과를 기대할 수 있을 것”이라고 조언했다.

IBM이 예다. IBM은 우리나라에 유비쿼터스컴퓨팅 연구소와 한국소프트웨어솔루션 등 2개의 연구소를 운영하면서 각각 60명과 20명의 국내 인력을 채용하는 것은 물론 텔레매틱스 등의 정보기술(IT) 분야에서 성과를 내고 있다. IBM 관계자는 “IBM의 한국연구소는 IBM본사 왓슨연구소내 글로벌 조직의 일원”이라면서 “한국뿐 아니라 글로벌 연구를 진행하고 있어 한국의 연구소는 IBM의 글로벌 연구소 가운데 연구가 잘 되고 있는 연구소중 하나”라고 말했다.

외국계 기업이 국내에 설치했던 R&D센터를 철수시키거나 축소하는 것을 부정적으로만 봐서는 안된다는 의견도 나왔다. 김기완 KDI 연구위원은 “외국계 기업의 R&D센터가 국내에서 철수하더라도 무형의 지식들은 남게 된다”면서 “따라서 이들의 움직임을 편협하게 일방적으로 보는 것은 부적절하다”고 주장했다.

/ck7024@fnnews.com홍창기기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지