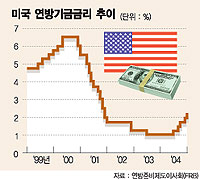

지난해 앨런 그린스펀 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장은 숨가쁜 금리인상에 나섰다. 덕분에 46년만의 최저 수준이라던 연방기금 금리는 지난해 초 1.0%에서 연말에 배가 넘는 2.25%로 올랐다.

지난해 6월부터 금리 인상에 나서 12월까지 다섯 차례, 통화정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 없었던 7월과 10월을 빼곤 회의가 열릴 때마다 금리를 올린 것이다.

특히 ‘12월’에 금리를 올린 것은 16년만에 처음일 정도로 그린스펀의장의 금리 인상 의지는 단호했다. 예정됐던 FOMC 회의 중 한 두 차례는 금리 인상을 쉬어갈 것이라던 시장의 예상은 보기 좋게 빗나갔다.

그린스펀은 지난 연말 금리를 올리면서 금리 인상 속도가 더 가파르지도, 더 느슨하지도 않을 것임을 강조해 이른바 ‘적절한 속도’의 금리 인상이 올해도 지속될 것임을 시사했다.

지난해 하반기 다섯 차례나 금리를 올려 1.25%포인트 높여놨지만 미국 경기 회복세에 비춰보면 여전히 낮다는 게 그린스펀의장의 판단으로 보인다.

현 금리수준은 지난 2000년 6.5%에 이르던 때에 비해서는 크게 낮고 경제가 제대로 굴러갈 때 적정 수준으로 여겨지는 ‘중립적인(Neutral)’ 금리 수준 4∼5%에 비해서도 낮기 때문이다.

대부분 분석가들은 올해 금리가 3∼4%대에 이를 때까지 그린스펀의장이 계속해서 올릴 것으로 내다보고 있다.

지속적인 금리 인상 기조를 유지할 가능성이 큰 미국과는 달리 유럽이나 일본 등은 섣불리 금리를 올리기 어려운 상황이다.

유럽은 역내 최대 경제국인 독일의 경기회복이 지지부진한 데다 유로권 경제규모 2위인 프랑스 경제도 여건이 썩 좋지 않다.

오히려 유로 강세로 경기회복에 절대적인 수출이 어려움을 겪고 있어 금리 인상보다는 인하에 무게가 실리는 분위기다. 게다가 유로 강세를 누그러뜨리기 위해서라도 금리를 내려야 한다는 유로권 국가들의 목소리가 높은 상황이다.

그러나 장 클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재를 포함해 ECB 주요 간부들이 금리 인하에 부정적이어서 금리가 떨어질 가능성은 높지 않은 것으로 시장에서는 보고 있다.

세계 2위 경제국 일본도 미국을 따라 금리 인상 대열에 동참하기는 어려울 전망이다.

지난해 상반기 내수가 잠시 살아나며 부활의 날갯짓을 했던 경제가 하반기 들어 피로한 기색을 보이며 주춤거리고 있기 때문이다.

상반기 경기회복세에도 불구하고 고용이 크게 늘지 않고 임시직 비중이 높아지는 등 고용의 질 역시 나빠지면서 내수를 뒷받침하던 소비자들의 자신감이 크게 움츠러든 탓이다.

10여년 장기불황과 디플레이션을 딛고 이제 조금 열리나 싶던 지갑이 다시 닫히는 모습이어서 올해 일본 경기 회복과 이에 따른 금리 인상 가능성은 안개 속이다.

/ dympna@fnnews.com 송경재기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지