'야신(野神)'의 기원은 2002 한국시리즈다. 당시 김응룡의 삼성과 김성근의 LG가 한국시리즈서 맞붙었다. 친구이자 라이벌이면서 너무나 다른 야구인생을 살아온 두 사람간의 첫 한국시리즈였다.

2002 한국시리즈는 두 사람 모두에게 절박했다. 김응룡 감독은 해태(현 KIA) 시절 9번이나 한국시리즈 우승을 차지했다. 그의 가슴에는 더 이상 훈장을 달 공간이 없었다. 하지만 김응룡의 삼성은 달랐다. 삼성은 한국시리즈서 7번 연속 고배를 마셨다. 김응룡의 삼성은 2001년에도 패했다. 두산에게 당한 7번째 한국시리즈 패배였다.

김성근 감독은 2002년 처음으로 한국시리즈를 경험했다. 프로원년 두산(당시 OB) 코치로 한국시리즈에 올랐으나 감독으로는 인연이 없었다. 두산(1984~1988년), 태평양(1989~1990년), 삼성(1991~1992년), 쌍방울(1996~1999년)을 거치며 명장의 반열에 오른 김성근 감독. 약팀을 포스트시즌까지 이끄는 탁월한 능력을 발휘했지만 번번이 한국시리즈 문턱을 밟는데 실패했다.

2002 한국시리즈는 최초의 실험이었다. 양 김 감독은 치열한 승부사다. 스타일은 판이하다. 김응룡 감독은 힘과 뚝심의 야구다. 김성근 감독은 수읽기와 디테일을 앞세운다. 김응룡이 재래식 탱크전술이라면 김성근은 바늘 귀도 뚫는 초정밀 전략 무기다. 두 사람에겐 절박감이라는 공통점이 있었다.

해태 시절 김응룡 감독에게는 선수 덕에 우승한다는 곱지 않은 시선이 따라다녔다. 삼성에서 우승한다면 누구도 그런 말을 못할 것이다. 김성근 감독에게 적용된 의문은 달랐다. 하위권 학생을 중위권으로 올리는 전문가로는 인정받았다. 하지만 상위권 전교 1등 만들기는 서툴렀다.

그해 한국시리즈는 명승부였다. 특히 6차전은 압권이었다. 삼성이 3승 1패로 앞서고 있었다. 하지만 한국시리즈에 약한 징크스는 어김없이 삼성을 물고 늘어졌다. 9회 말까지 LG가 9-6으로 리드했다. 이대로 가면 LG 2승 3패, 삼성 덕아웃에 징크스의 악령이 스멀거렸다.

20타수 2안타의 부진에 빠진 이승엽이 믿기 어려운 3점 홈런을 날렸다. 이어서 터진 마해영의 한국시리즈 끝내기 홈런. 승장 김응룡 감독은 "야신을 이기기 너무 힘들었다"고 토로했다. 이후 김성근 감독에겐 '야신'이라는 수사가 따라다녔다.

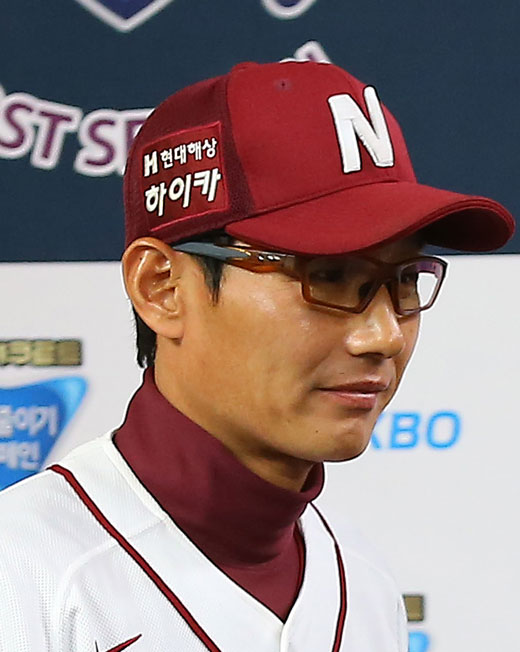

류중일 감독(삼성)과 염경엽 감독(넥센)이 맞붙는 2014 한국시리즈에는 2002년의 느낌이 생생하다. 2002년 이후 가장 흥미로운 사령탑 조합이기도 하다. 이번 시리즈는 유격수 출신 감독의 첫 맞대결이다. 경북고-광주일고 출신 사령탑의 맞대결도 처음이다. 경북고는 전국대회 최다 우승팀(20회). 광주일고도 15회 우승에 빛난다. 우승 DNA를 가진 감독들이다.

현장만을 고집한 감독(류중일)과 프런트를 거친 감독(염경엽)의 첫 만남이기도 하다. 류중일 감독은 3연패를 하는 동안 이만수 전 SK 감독과 두 차례, 김진욱 전 두산 감독과 한 차례 겨뤘다. 초반 세 번은 비교적 수월했다. 이번엔 다르다.

염경엽 감독은 한국시리즈가 처음이다. 지난해와 올해 가을야구서 보여준 솜씨는 매서웠다. 염경엽 감독에겐 김성근의 체취가 진하다. 최대한 잘게 나누어 계산하는 미분(微分) 야구다. 류중일 감독은 스승 김응룡의 스타일을 닮았다. 먹이가 사정거리에 들어올 때까지 차분히 기다리는 맹수를 연상시킨다. 한국시리즈가 4일 개막된다. 또 한 번 '가을의 전설'이 펼쳐진다.

texan509@fnnews.com

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지