녹색금융→창조금융→뉴딜금융

정권따라 유행했다가 금세 사그라들어

지속성 담보 안돼 리스크 우려

업계 "알면서도 따를 수밖에…"

정권따라 유행했다가 금세 사그라들어

지속성 담보 안돼 리스크 우려

업계 "알면서도 따를 수밖에…"

8월 31일 금융권에 따르면 정부는 최근 '한국판 뉴딜' 정책을 추진하면서 금융사들의 참여를 적극적으로 독려했다. 한국판 뉴딜정책 발표 직후 우리금융과 하나금융 등 주요 금융그룹들은 각각 8조~10조원씩 약 50조원가량의 금융지원 계획을 내놨다. 오는 3일에는 문재인 대통령이 5대 금융지주 회장을 비롯해 금융권 인사 40여명을 청와대로 초청, 한국판 뉴딜을 위한 전략회의도 한다. 일부 참석자들은 온라인으로 참석한다는 계획이다. 이번 회의에서는 뉴딜 펀드에 대한 정부의 지원 방안과 함께 금융권이 자체적으로 준비한 금융공급 방안 등이 논의된다.

외견상 금융권은 정부의 뉴딜정책에 적극적으로 참여하는 모양새다. 그러나 금융권의 속내는 부정적이다. 정부 주도의 금융지원에 대한 부담이 상당함은 물론 정책의 지속가능성을 담보할 수 없다는 의구심도 크기 때문이다.

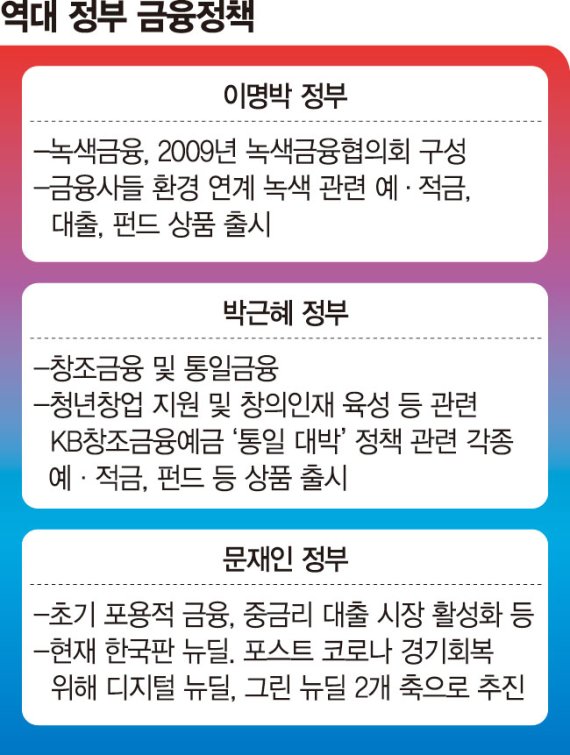

특히 '그린 뉴딜'의 경우 과거 이명박 정부 시절 유사하게 추진된 적이 있다. 당시 은행연합회·금융투자협회·손해보험협회·생명보험협회·여신금융협회 등은 정부 방침에 따라 녹색금융협의회를 구성했고, 이후 금융권은 환경과 연계된 다양한 녹색 관련 예·적금, 대출, 펀드 상품을 앞다퉈 출시했다. 그러나 해당 상품들은 고객의 관심을 끌지 못했고, 정부가 바뀌면서 녹색금융협의회와 함께 '녹색금융'이란 단어 역시 자연스럽게 모습을 감췄다.

박근혜 정부의 창조금융 및 통일금융 관련 정책들도 지속성을 담보하지 못하기는 마찬가지였다. 당시에도 정부의 독려로 금융권에선 청년창업 지원 및 창의인재 육성 등에 초점을 맞춘 창조금융예금과 '통일 대박' 정책에 발맞춘 각종 금융상품을 내놨다. 한때는 적지 않은 고객을 유치하며 흥행을 하는 듯했지만, 이후 실적 부진 등을 이유로 금세 사그라들었다.

심지어 문재인 정부 초기에 의욕적으로 행해졌던 포용적 금융정책마저도 그 중요성이 크게 떨어진 모습이다. 이렇다 보니 현재 국내 주요 시중은행의 중금리 대출 시장은 갈수록 쪼그라들고 있다. 지난 2·4분기 말 4대 시중은행의 전체 중금리 대출(연 5~10%) 취급비중은 평균 5.9%에 그쳤다. 이는 전년동기(17.5%) 대비 약 3분의 1에 불과한 것이다.

현 정부의 필요에 의해 금융권이 일련의 정책 과정에 '동원'돼 막대한 자금을 투입하며 정책을 뒷받침하곤 했지만, 시간이 어느 정도 지나거나 정부가 바뀌면 정책이 유명무실해지면서 금융권의 수고도 허사로 돌아가는 경우가 비일비재 했다는 분석이다. 또 결과적으로 금융업에 대한 소비자들의 신뢰도 그만큼 깎였다는 평가다. 한 금융그룹 관계자는 "초반엔 떠들썩한 정부정책에 부합하며 다양한 금융지원에 나섰다가 얼마 지나지 않아 사그라드는 것은 일종의 관례처럼 굳어진 것 같다"며 "현재 나오고 있는 한국판 뉴딜정책 등을 바라보는 금융권의 시선이 곱지 않은 이유"라고 전했다.

이에 따라 한시적인 이벤트 성격이 아닌 보다 장기적인 수명을 갖춘 금융정책 기조들이 나올 수 있도록 환경을 조성해야 한다는 주장이 제기된다. 금융권 관계자는 "금융 소비자들과 금융업의 신뢰도 제고 등을 위해서라도 지속성을 갖춘 금융서비스 및 상품들이 나와야 한다"며 "이를 위해선 관치의 성격에서 탈피해 정부는 마중물 역할을 하고, 금융사들이 시장 분위기에 적합한 금융정책 방향을 좀 더 자율적으로 설정할 수 있는 여건이 마련될 필요가 있다"고 말했다.

kschoi@fnnews.com 최경식 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지