'생명의 소생' 꿈꾸는 전시 2題

김종영미술관, 박일순의 '초록' 연작

회화·설치 등 30점 내달말까지 전시

佛 오토니엘 개인전 '뉴웍스'도 주목

유리벽돌·구슬로 쌓아올린 유토피아

이달말까지 국제갤러리서 볼 수 있어

김종영미술관, 박일순의 '초록' 연작

회화·설치 등 30점 내달말까지 전시

佛 오토니엘 개인전 '뉴웍스'도 주목

유리벽돌·구슬로 쌓아올린 유토피아

이달말까지 국제갤러리서 볼 수 있어

■"생명의 기운 충천하던 시간"···박일순의 나무

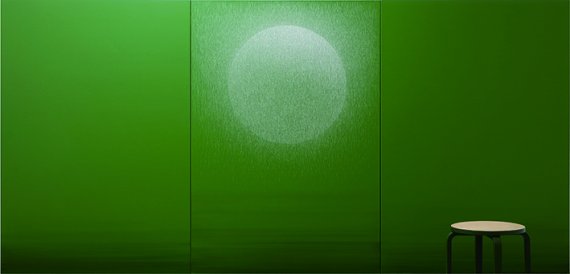

서울 평창동 김종영미술관에서 전시중인 박일순의 회화·조각·설치 30점은 초록 연작으로 생생하다. 이화여대서 정년퇴직하고 지금은 명예교수로 재직중인 박일순(69)은 생명의 에너지, 자연의 고마움을 담은 전시라고 작품노트에 썼다. "베니어판을 마주하고 나무를 상상한다. 거대한 숲에 나무로 살았을 그의 근본에 대하여. 생명의 기운 충천하던 그의 시간과 숨결의 흔적 애무하며 위로의 예를 다하여 그의 꿈을 되살린다."

나무는 오랜시간 그의 작업 대상이자 도구였다. 초록 사이 각목은 나무 화분 위에서 그 역시 초록빛을 키운다. 나무 위 거대한 초록은 여러 형태로 변주된다. 작가는 베니어판 바탕에 여러겹 흰색을 칠하고 그 위로 여러겹 초록을 입혀 다시 미세한 터치로 초록을 긁어냈다. 가랑비가 스쳤다가 저멀리 산이 보였다가 싱그러움 체험이다.

꽃봉오리 모양의 입체 나무 조각에도 초록 옷이 입혀져 있다. 타이틀이 '봄'이다. 전체 작품 중 제목이 '그린(Green)'이 아닌 것은 이를 포함해 정확히 3점이다. 전시장 1층 중앙홀 학 같은 모습으로 서있는 대형 면봉 무리들에 작가는 '봄날의 춤'이라고 이름 붙였다. 기다란 나무막대 아래에 솜뭉치, 그 아래 초록이 묻어 있다. 유쾌한 장면이다.

3층 기둥에 덩그라니 걸린 실패를 보면 유년의 놀이, 어머니의 기억이 겹칠 것이다. 실패에 휘감긴 하얀색 실들엔 보랏빛 물이 들었다. 제목이 '바이올렛'이다. 실을 직접 칭칭 감은 작가는 "예술은 수행의 길"이라고 표했다. 박일순은 한국 현대 조각의 출발점 김종영을 기리는 김종영미술상 15회 수상자로, 이를 기념한 이번 전시회는 오는 2월 28일까지 이어진다.

■"유토피아 향한 열망"···오토니엘의 유리벽돌

프랑스 작가 장미셀 오토니엘(56) 개인전 '뉴웍스(NEW WORKS)'는 박일순의 초록과는 사뭇 다른 톤이지만, 이 역시 생명의 소생을 꿈꾼다는 점에서 서로 통한다. 서울 삼청동 국제갤러리 K1은 지금 오토니엘의 유리 벽돌 전시로 찬란하다. 인도 유리공예 장인의 전통 유리 제조법에 영감을 받아 그는 1970년대부터 이 작업을 활발히 했다. 인류 무수한 문화권에서 벽돌은 가장 원시적이면서 삶에 본질적인 재료다. 그는 벽돌에 생을 향한 염원을 담았다.

K1에 전시된 유리 벽돌은 모두 오토니엘의 지난해 신작이다. 두 가지색 오묘한 결합으로 더 영롱해진 빛깔들이 벽과 관객을 불꽃처럼 비춘다. 그린, 에메랄드 그린의 조합은 신비롭기 그지없다. 밝은 블루, 다크 블루, 여기에 회색빛 삼색이 어우러진 벽돌 층계는 궁금증을 자아낸다. 어디로 향하는 것일까. 작가는 친절하게도 이 작품 제목을 '천국의 계단'이라고 불렀다. 그는 영상메시지를 통해 "고단한 시대 유토피아에 이르고자 하는 인류의 열망을 표현한 것"이라며 "재생에 대한 바람, 새로운 시대에 대한 비전이 응축돼 있다"고 했다.

또다른 공간에선 그의 장미가 만개했다. 회화로, 구슬 조각으로, 판화로 '루브르의 장미'가 다시 폈다. 장미 연작 역시 그의 대표작이다. 오토니엘의 작품세계에서 꽃은 빠질 수 없다. 그는 예술가가 되기 전부터 꽃을 탐구해왔다. 직접 식물표본집을 냈을 정도다. 꽃은 세상을 보는 방식과 같은 것이라고 말해온 사람이다. 그의 꽃은 자연에 대한 깊은 경의를 상징한다.

'루브르의 장미'는 17세기 바로크 화가 파울 루벤스의 역작 '마리 메디치와 헨리4세의 결혼'에 등장한 장미에 영감받아 만든 작품이다. 금박을 칠한 캔버스에 검정 잉크로 표현된 장미 회화 3점은 지금 루브르박물관에 영구 소장돼 있다. K1에 자리한 '루브르의 장미' 회화들은 박물관 소장품과 동일한 형태다.

이 공간에서 더 눈길이 가는 작품은 유리 조각 장미였다. 핑크와 블랙의 장미가 강렬한 대비를 이룬다. 스테인레스 구슬에 검은색 파우더로 코팅된 장미는 '백조의 호수' 블랙스완과 이미지가 겹친다. 핑크빛 유리구슬 장미는 더없이 생동감을 준다. 속을 들여다보는 이들을 밝게 비춘다. "예술은 우리에게 현실을 벗어나게 해준다." 오토니엘이 전한 말이다. 그의 37점 전시는 31일까지 볼 수 있다.

jins@fnnews.com 최진숙 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지