(서울=뉴스1) 권진영 강서연 기자 = 인천세관 마약밀수 연루 의혹과 마약밀수 사건 수사 외압 의혹의 관련자들이 모두 '혐의 없음' 처분을 받았다. 백해룡 경정이 관련 의혹을 수사하기 시작한 지 2년여 만의 결론이다.

이들 의혹을 수사 중인 서울동부지검 합동수사단(합수단)은 마약 밀수범들의 허위진술로 인해 이런 의혹들이 제기된 것으로 봤다.

합수단은 9일 중간 수사결과 발표를 통해 인천세관 마약밀수 연루 의혹에 대해 세관 직원 7명이 마약밀수 범행을 도운 사실이 없다고 판단해 혐의 없음 처분했다.

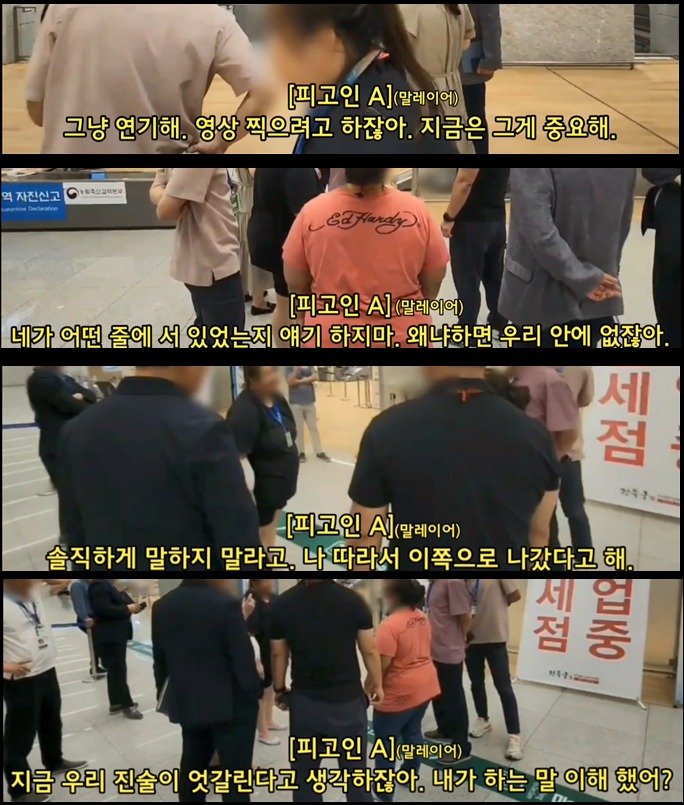

합수단은 2023년 9월 22일쯤 실시된 경찰의 인천공항 실황조사 영상을 통해 밀수범들 간에 말레이시아어로 허위 진술을 하도록 종용하는 장면을 확인했다.

합수단에 따르면 실황조사에 참여한 말레이시아 국적 밀수범 2명 중 1명은 중국어를 할 줄 모르는 상황이었다.

당시 경찰은 밀수범들을 분리하지 않고 중국인 통역 1명만 대동한 채 밀수범 A 씨에게 통역을 시켰다. 그러자 밀수범 A 씨가 B 씨에게 경찰이 알아들을 수 없는 말레이시아어로 허위 진술을 종용했다.

A 씨는 B 씨에게 "그냥 연기해. 영상 찍으려고 하잖아"라며 "솔직하게 말하지 말라"고 했다. A 씨는 "지금 우리 진술이 엇갈린다고 생각하잖아"라며 B 씨를 다그치기도 했다.

A 씨가 수감 중이던 2024년 3월쯤 B 씨에게 경찰 조사과정에서 세관 직원에 관해 허위로 진술했다는 내용의 편지를 보낸 사실도 확인됐다.

A 씨는 편지에 "경찰 조사에서 세관 관련해서 이미 기억이 안 난다고 말을 했는데, 경찰관이 이미 진술한 내용이 있어서 진술을 바꿀 수 없다고 해서 세관 직원들이 연루되어 있다고 진술했다"고 적었다.

'세관 4·5번 검색대 통과' 진술 역시 B 씨가 실황조사 과정에서 처음엔 '농림축산부 검역대를 통과했다'고 진술했으나, 경찰이 '여긴 의미가 없다'며 이를 제지하자 진술을 변경, 열려 있는 곳(4·5번 검색대)을 임의로 특정했던 것으로 확인됐다.

경찰 수사과정에서 밀수범들의 세관 직원 관련 진술은 핵심 쟁점에 관해 일관성이 없고, 객관적 사실과 모순됐다고 합수단은 판단했다.

그럼에도 당시 경찰은 밀수범들의 허위 진술을 믿고, 이에 근거해 세관 직원들의 가담 여부에 대한 수사에 착수했다고 합수단은 지적했다.

이후 모든 밀수범은 합수단 조사과정에서 "사실은 세관 직원의 도움을 받은 사실이 없다"고 실토했다.

결국 백 경정이 서울 영등포경찰서 마약수사팀장 재직 시절 말레이시아 밀수범들과 인천 세관 직원들이 공모했다고 제기한 의혹은 밀수범들의 허위 진술에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.

이로써 백 결정이 관련 수사를 확대하자 당시 대통령실과 경찰 수뇌부가 외압을 행사해 수사를 중단시켰단 의혹 또한 사실이 아니라는 게 합수단의 설명이다.

인천세관 직원 마약밀수 연루 의혹이 밀수범들의 허위 진술에 근거해 개시된 수사인 만큼, 경찰·관세청 지휘부가 외압을 행사할 동기와 이유가 없기 때문이다. 실제로 영등포경찰서는 별다른 제약 없이 수사를 했었다고 한다.

아울러 합수단이 대통령실 관여 여부 확인을 위해 피의자들의 주거지·사무실, 경찰청·서울경찰청, 인천 세관 등 30개소를 압수수색하고 피의자들 휴대전화 46대에 대한 포렌식 수사, 이메일·폴넷(메신저) 및 통화내역 분석 등을 한 결과 피의자들이 대통령실 관련자와 연락한 내역 자체도 없었다.

지난 6월 출범한 합수단은 "수사가 장기화되는 과정에서 객관적인 사실과 다른 의혹 제기나 추측성 보도 등으로 사건 관계인들의 명예훼손 등 피해가 상당히 증폭되어 수사가 종결된 일부 범죄사실에 대한 수사결과를 우선적으로 발표하게 됐다"고 설명했다.

하지만 백 경정은 이날 입장문을 통해 "사건기록은 지문과 같다. 반드시 흔적을 남긴다"면서 인천세관, 김해세관, 서울본부세관, 인천지검, 서울중앙지검, 대검찰청 등 6개소에 대한 압수수색 영장을 신청한 사실을 전했다.

백 경정은 "세관이 말레이시아 마약조직 필로폰 밀수에 가담한 정황 증거 차고 넘친다. 검찰 사건기록상으로도 충분히 소명된다"며 "검찰이 말레이시아 마약조직 마약밀수 사업에 세관 가담 사실 인지하고 사건 덮었다. 오히려 밀수 방조한 정황도 기록상 여러 군데 드러난다"고 주장했다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지