유급휴가·시간외수당 등 복지수혜율 갈수록 악화

지난해 고용률이 사상 최고를 경신했지만 대기업과 중소기업 간 복지 수준차는 더욱 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 대부분 고용을 중소기업이 견인하는 상황임을 고려하면 정부가 고용률 수치에만 매몰돼 복지에는 손을 놓고 있다는 지적이 나왔다.

11일 기획재정부·고용노동부 등에 따르면 지난해 우리나라 취업자는 2559만9000명으로 전년 대비 53만3000명 증가했다. 고용률도 처음 65% 벽을 넘었다.

이 같은 고용지표는 정부가 경제회복 신호로 늘상 언급하는 항목이다.

하지만 대부분의 고용이 중소기업으로부터 나오는 상황에서 정부가 '고용률 70%'라는 수치 달성에만 급급할 뿐 양질의 일자리를 만들기 위한 노력은 등한시하는 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 대기업과 중소기업의 복지 격차가 더욱 벌어지고 있기 때문이다.

지난해 증가한 취업자 53만3000명 중 41만6000명이 중소기업에 취직했다. 우리나라 취업자 10명 중 8명가량은 중소규모 사업체에 고용되는 셈이다. 이 중 절반이 중소기업 중에서도 5인 미만 영세규모 사업체에 소속됐다. 11만7000명만 대기업에 취직했다.

신규채용도 중소기업에서만 늘었는데 지난해 중소기업 신규채용은 전년 대비 8000명 늘어났다. 특히 이 기간 임시직은 1만8000명 늘었다. 반면 지난해 대기업 신규채용은 전년 대비 1만명 줄었다. 정리하면 영세사업체에서 비정규직 위주로 고용을 늘리고 있는 것이다.

이처럼 중소기업이 채용을 주도하는 것은 박근혜정부 들어 부쩍 늘어난 세제혜택 때문이다. 2년 전 정부는 중소기업에 취업한 청년에게 근로소득세를 전액 면제해주는 소득세 감면제도를 도입했다. 중소기업 청년인턴 후 정규직으로 전환해 1년 이상 근무하면 제조업 생산직에게는 월급 외에 300만원을, 그 외 업종은 180만원을 지급한다. 이 밖에도 사용자·근로자에 대한 직간접 혜택이 쏟아졌다.

하지만 고용의 질은 점점 떨어지는 모습이다. 우선 임금 차이가 더 벌어졌다. 중소기업 월급은 금융위기 이후인 2009년에도 대기업의 58%가량이었지만 지난해에는 56.7%에 그쳤다. 월급과 시간당 평균임금 모두 중소기업이 대기업의 절반 정도에 그치고 있다. 월급 격차가 좀처럼 개선되지 않고 있는 것이다.

'양질의 일자리' 판단 변수인 근속연수도 중소기업과 대기업에서 큰 차이를 보였다. 중소규모 사업체에서의 근속연수(정규직·무노조)는 4.7년으로 대기업의 9.1년과 비교해 두 배 가까이 차이났다.

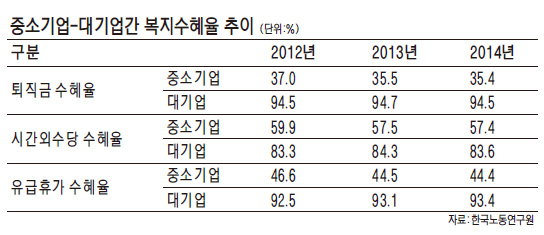

중소기업의 복지수혜율도 악화되고 있다. '좋은 기업' '좋은 복지'의 기준이 되는 퇴직금이나 상여금, 시간외 수당 등은 후퇴하는 모습이다. 중소기업의 퇴직금 상여율은 최근 3년간 37%에서 35.4%로 떨어졌고, 시간외 수당 수혜율도 59.9%에서 57.4%로 고꾸라졌다. 유급휴가 수혜율도 46.6%에서 44.4%로 하락했다. 같은 항목에서 대기업은 90%대 중반의 높은 비율을 유지했다.

중소기업의 사회보험 가입률은 여전히 낮았다. 최근 3년간 국민연금, 건강보험, 고용보험 가입률을 보면 대기업은 90%를 상회하지만 중소기업은 50~60%대에 머물러 있다. 근로자의 '필수안전망'으로 여겨지는 4대 보험 가입률에서 대기업과 중소기업의 격차가 여전히 크다.

김복순 한국노동연구원 책임연구원은 "최근 정부가 중소기업을 중심으로 취업을 늘리는 입장에서 정책이 근로조건 개선보다는 (수치의) 반짝 증가에 그치는 것은 사실"이라며 "퀄리티가 낮은 단순한 일자리를 만들어낼 게 아니라 양질의 일자리를 만들어야 한다"고 말했다. 그는 "근속연수가 짧다는 것은 중소규모 사업체에 취직했는데 생각보다 좋지 않다고 생각한 사람이 많았다는 의미"라면서 "근속연수를 늘리는 데 (정책의) 초점을 맞추면 복지 격차도 자연스럽게 줄어들 것"이라고 강조했다.

psy@fnnews.com 박소연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지