석달사이 세번이나 '먹통' 실적 올리려 과도한 긴축

2년연속 설비투자 줄여.. 소비자 신뢰 회복대책 시급

2년연속 설비투자 줄여.. 소비자 신뢰 회복대책 시급

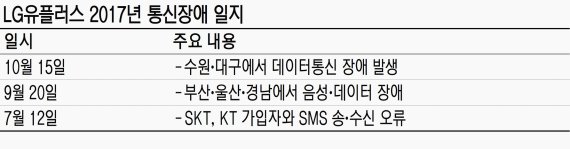

LG유플러스가 잇따른 통신 장애로 몸살을 앓고 있다. 지난 7월과 9월에 이어 10월 15일 오전 또 다시 통신 장애가 발생하면서 최근 석달간 세번째 대규모 장애를 일으켰다.

이에 대해 업계 안팎에서는 과도한 '비용절감'을 주창하고 있는 LG유플러스의 경영방침이 기간통신망의 안정성을 해치고 있는 것 아니냐는 분석과 함께 LG유플러스가 신규사업 투자와 수익경영에 집중하는 것과 함께 기간통신망의 안정적 운용을 위한 대책을 전체적으로 재점검해야 한다는 조언이 잇따르고 있다.

■잇따른 통신장애, 불신 확산

15일 각종 인터넷 게시판과 관련업계에 따르면 LG유플러스 가입자들은 이날 오전 3시27분부터 수원과 대구 일부 지역에서 데이터 통신 장애를 겪었다. 롱텀에볼루션(LTE) 데이터 통신에 장애가 발생해 모바일 검색과 소셜네트워크서비스(SNS) 등 데이터를 이용한 서비스가 일제히 불통된 것이다.

이에 대해 LG유플러스는 "음성통화와 문자 서비스가 아닌 데이터 통신 부분만 장애가 발생했다"며 "5시간여 만에 복구가 완료돼 정상적으로 서비스가 이뤄지고 있다"고 설명했다. 또 "정확한 피해 규모는 확인 중"이라며 "무선기지국 장비의 소프트웨어(SW) 오류가 원인인 것으로 파악하고 있다"고 덧붙였다.

하지만 소비자들의 불신은 급속히 확산되고 있다. 우선 정확한 사고 복구 시점과 원인에 대한 설명이 불투명한데다 불통 사고가 잇따르고 있기 때문이다.

실제 LG유플러스는 지난달 20일 오후 부산.울산.경남(부울경) 일부지역에서 음성통화와 데이터 통신장애가 발생한 바 있다. 당시 가입자들은 40분 가량 전화 통화와 메시지 송.수신을 하지 못했다. 또 지난 7월12일에도 문자 메시지 수.발신 장애가 발생하는 등 지속적으로 통신 장애가 발생하고 있다. LG유플러스가 명확한 원인파악 등 재발방지 조치에 소홀하다는 지적이 나오는 이유다.

■과도한 비용줄이기로 인한 통신망 부실?

이와 관련 업계에서는 LG유플러스의 과도한 비용줄이기 경영이 통신망의 안정성을 해치고 있는 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다.

실제 LG유플러스는 지난 2015년 초 1조7000억원의 설비투자(CAPEX)를 계획하고 있다고 발표했지만, 실제 2015년 CAPEX 집행액은 1조4100억원으로 계획보다 3000억원 가까이 줄였다. 지난해에도 투자감소는 이어졌다. 연초에 제시한 CAPEX 계획은 1조5000억원이었으나 실제 집행액은 1조2500억원 이었다.

실제로 2015년말 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 된 권영수 부회장은 줄곧 비용절감 경영을 주창해 왔다. 이 덕에 LG유플러스는 권 부회장 취임 후 1년만인 지난해 말 창사 이래 최대 영업이익을 달성했다고 성과로 내놨다.

그러나 이같은 비용줄이기 경영에 대해 업계에서는 "통신망 투자와 유지보수에 대한 비용절감 요구가 과도하다"며 "영업이익 실적 올리기도 중요하지만 기존 통신망 유지보수와 업그레이드에 대한 투자를 줄여서는 안된다"는 문제제기가 흘러나오기도 했다.

한편 통신망 불통으로 인한 소비자 피해보상이 미흡하다는 점 역시 소비자들의 불만사항으로 제기되고 있다. 지난달 부산 지역 통신장애와 관련, LG유플러스는 "이번 사고는 약관상 손해배상 요건에 해당하지 않지만, 고객 센터를 통해 신청을 받아 협의해 보상할 계획"이라고 밝혀 여론의 뭇매를 맞았다. 당시 통신장애 시간이 1시간미만(40분)에 해당해 손해배상 요건에 해당하지 않는다고 대응한 데 따른 후폭풍이다.

이와 관련 녹색소비자연대는 "실질적인 소비자 피해가 발생했지만 약관상 기준은 소비자에게 도움이 되지 않고 있다"며 "피해 보상 등 분쟁 해결 기준 개정에 대한 논의가 필요하다"고 지적했다. 녹소연은 이어 "LG유플러스는 제대로 원인을 파악해 재발방지 조치를 하고, 방통위도 현장 점검과 함께 재발방지 대책을 마련해야 한다"고 요구했다.

elikim@fnnews.com 김미희 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지