시민단체 주최, 한강 선유도 생태탐방 나선 시민 20여 명

일제에 의해 훼손된 아름답던 '선유봉'의 역사

선유도한강공원은 국내 최초의 재활용 공원... 교훈 줘

일제에 의해 훼손된 아름답던 '선유봉'의 역사

선유도한강공원은 국내 최초의 재활용 공원... 교훈 줘

가을의 끝자락, 날씨가 매서웠던 지난 12일 시민 20여 명이 한강 선유도공원에 모였다. 이들은 NGO 환경단체가 주최한 ‘한강시민대학’의 수강생으로 이날은 ‘한강 위의 작은 선유도’라는 주제로 선유도의 역사와 생태 환경을 둘러보는 시간을 가졌다. 이날 탐방은 숲해설가 박희태 씨의 안내로 진행됐다.

■ 바위산 ‘선유봉’에서 한강 정수장이 된 선유도

조선시대 세종의 형인 효령대군은 현재 마포구 망원동 한강변에 ‘희우정’이라는 정자를 지었다. 효령은 이곳에 별서를 마련하고 약간의 농사도 지으며 풍류를 즐겼다.

효령이 이곳을 별서를 마련한 까닭, 그것은 바로 맞은편에 위치한 선유봉과 관련돼 있다. 선유도의 옛 이름인 선유봉은 높이 40m의 아담한 돌산이었지만 ‘신선이 노닐던 봉우리’라고 이름이 붙여질 만큼 경치가 아름답기로 이름 높았다. 이후 성종 대에 이르러 이곳은 ‘망우정’이라고 현판을 바꿔 달았고 이 지역의 이름인 망우동의 기원이 됐다.

선유봉의 바위 봉우리가 훼손한 건 1925년에 들어서다. 일제시대 조선총독부는 한강에 대홍수가 일어나자 서둘러 영등포 한강변에 축대를 세운다. 그 축대의 재료가 선유봉의 바위였다.

아름다웠던 선유봉의 흔적, 현재는 마주 보는 정자 망우정과 선유정에서 찾을 수 있다. 1989년 서울시는 유실됐던 망우정 정자를 재건했고 선유봉의 바위 봉우리 자리에는 선유정이라는 정자를 세웠다.

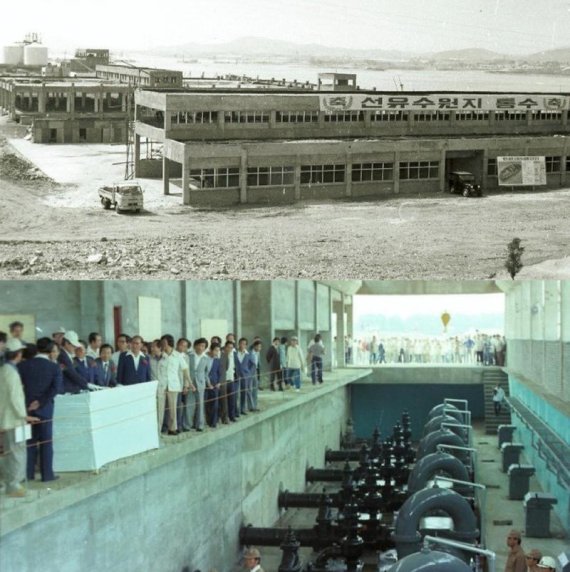

선유봉에 정수장이 들어선 건 1978년 6월 19일의 일이다. 구자춘 당시 서울시장은 취수장 개통 스위치를 누르며 버려졌던 선유도의 재탄생을 알렸다. 이때부터 선유 정수장은 한강의 물을 끌어올려 하루 수돗물 20만 톤을 생산해 서대문·마포·영등포·동작·강서 지역에 식수를 제공했다. 선유봉이 강의 섬이 된 건 이 시기다.

하지만 선유 정수장도 채 24년 이상의 역할을 하지 못했다. 2002년에 들어 쓸모를 다한 선유 정수장은 서울시가 정수시설을 수생생태 공원으로 만들었다. 선유도는 물을 주제로 한 식물원과 정화원을 개발해 국내 최초의 재활용 공원으로 조성돼 결국 시민의 품으로 돌아왔다.

선유도한강공원은 건축학적으로 국내 최초의 재활용 공원이라는 점에서 주목을 끈다. 이는 건축가 조성룡과 조경가 정영선의 역할이 컸다. 크게 수질정화원·녹색기둥의 정원·수상식물원·시간의 정원 등 4개 권역으로 나누어진 공원은 여전히 정수장 시설의 자취가 많이 남아 있다. 과거 콘크리트로 만들어진 거대 시설과 풀과 나무, 호수와 연못이 조화롭게 어우러진 모습은 단순 철거 방식의 건축보다 더욱 새로운 공간을 만들어 낼 수 있다는 큰 교훈을 준다.

“다 때려 부수고 새로 짓는 공공시설은 돈만 쓰고 매력이 없어요. 깨끗한 모습을 계속 보여줘야 하니까 유지 비용도 계속 들어갈 수밖에 없죠. 하지만 천덕꾸러기 같은 폐 시설을 그대로 활용하면 역사를 계승하면서 과거도 되돌아볼 수 있는 좋은 교육의 장이 됩니다”라고 해설가는 설명했다.

선유도의 역사에 대해 알아본 해설가는 우리를 일으켜 세웠다. 이제 본격적으로 생태환경을 살펴볼 시간이다.

■ 수생식물과 곤충들의 낙원, 선유도

선유도한강공원은 수생식물을 포함한 야생화와 나무가 300여 종 살고 있다. 식물이 있으니 이에 따른 곤충과 새도 따라온다.

처음 발길이 닿은 곳은 수질정화원이다. 이곳은 자연 정수 시설로서 한강에서 물을 끌어올려 모래와 자갈 그리고 수생식물로 물을 정화한다. 이곳은 여러 수생식물의 생장과 정화과정을 관찰할 수 있다. 여기서 정수된 물은 식수로 쓰진 않으며 주로 현장 체험을 온 학생들에게 좋은 교육 현장이 되고 있다. 여름철엔 이 물로 아이들이 물놀이를 즐기기도 한다.

모양이 비슷해 헷갈리기 쉬운 억새와 갈대의 차이는 뭘까. 해설가는 한 수풀을 가리키며 이것이 무엇인지 물었다. 한 시민이 “갈대는 아닌 거 같고…”라며 혼잣말을 하자 해설가는 “이것이 갈대입니다.”라고 말했다. 웃음 터졌다. 억새는 산과 들에서 자라며 갈대는 습지나 물가에 자라는 반수생 식물이다.

또 해설가는 떨어진 잣나무 잎을 주우며 소나우와 잣나무의 차이를 설명했다.

“소나무와 잣나무의 차이는 잎을 보면 단번에 알아요. 소나무는 2개의 잎이 묶여서 나고, 잣나무는 5개의 잎이 묶여서 나요. 또 전나무도 비슷하게 생겼는데, 전나무는 딱 1개의 잎만 나고 소나무와 잣나무에 비해 입이 짧아요. 여러분, 모르면 안 보이지만 알고 나면 잘 보입니다.”

눈으로 보고 손으로 만지며 코로 냄새도 맡으니 해설가의 설명이 귀에 착착 감긴다. 이젠 소나무와 잣나무도 구별할 수 있을 것 같다.

길을 따라 선유도이야기관에 다다랐다. 이곳은 정수장 시절 한강에서 물을 퍼올리던 펌프가 남아있다. 원래 8기가 가동했으나 현재는 4기를 남겨뒀다. 실제 작동하진 않는다.

이어서 녹색기둥의 정원에 왔다. 이곳은 젊은 층에게 꽤나 유명하다. 연인이라면 여기서 사진 한 장 안 찍어본 이가 없을 거다. 이 녹색기둥은 사실 제 1정수지 건물의 기둥들이었으며 2층엔 테니스장이 있었다. 기둥은 그 건물을 허물면서 남겨둔 것으로 이중엔 담쟁이덩굴이 뒤덮지 않은 기둥이 딱 하나 남아 있다. 이 기둥엔 갈색으로 채색돼 있는데 이것이 물에 잠겨 생긴 물때란다.

참가자들 중엔 젊은이들도 눈에 띈다. 도화동에서 온 유 씨는(27·여) “선유도가 원래 육지였단 걸 알고 깜짝 놀랐어요. 소나무와 잣나무에 대한 이야기도 신기했어요, 매년 선유도를 찾지만 해설을 듣지 않으면 아마 평생 몰랐을 거예요”라고 소감을 말했다.

행사를 주최한 서울환경연합 이우리 활동가는 “선유도가 거쳐온 역사에 따라 한강도 동시에 변해왔다. 한강시민대학은 이론과 현장 탐방을 통해 개발과 복원의 기로에서 선 한강에 대해 시민들에게 더 많이 알리고 적극적인 참여를 유도해 나갈 계획”이라고 설명했다.

demiana@fnnews.com 정용부 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지