특허출원 규모 세계 4위인 한국

GDP 대비 특허출원은 1위지만 심사관 수 일본의 절반 수준이고 심사시간 짧아 품질 부실도 초래

GDP 대비 특허출원은 1위지만 심사관 수 일본의 절반 수준이고 심사시간 짧아 품질 부실도 초래

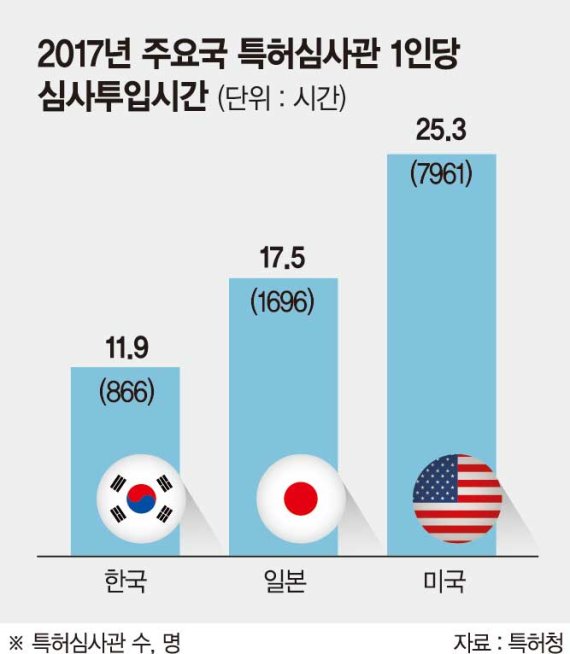

한국의 특허출원 규모는 세계 4위다. 특히 국민총생산(GDP) 대비 특허출원은 세계 1위다. 2017년 기준으로 주요국의 특허 출원수를 비교하면 중국이 138만건으로 1위이고 미국(60만건), 일본(31만건), 한국(21만건) 순이다. 그러나 출원 1건당 심사투입 시간은 11.9 시간으로 가장 적다. 일본의 경우 17.5시간이다. 유럽의 경우 35.1시간으로 가장 길다.

심사투입 시간은 특허 품질을 좌우한다. 특허청 관계자는 "심사투입 시간 부족은 선행기술조사, 특허성 판단 단계에 영향을 미치고 무효 사유를 갖는 불완전 특허 가능성을 상승시키는 주요인으로 작용한다"고 설명했다. 지식재산 분야 전문가들 역시 부실한 특허 심사는 부실한 특허 권리의 발생 가능성을 높여 불필요한 특허 분쟁 및 기업 경쟁력 약화 등을 초래한다고 지적한다.

이같은 문제는 심사인력의 절대수 부족 때문이다. 2017년 기준 한국의 특허 심사관은 866명이다. 같은 기간 중국은 1만1421명, 미국은 7961명, 일본은 1696명이다. 한국의 심사관 인력 변화 추이를 살펴봐도 주요국에 비해 한참 뒤떨어진다. 우리의 경우 2014년 특허 심사관이 826명에서 2018년 875명으로 증가했다.

10년 단위로 살펴봤을 때 한국의 심사관 증원율은 17%에 불과하다. 같은 기간 중국의 경우 400%를 넘었고 미국의 경우도 70%를 넘었다. 일본도 50%가 넘었다. 지식재산 분야가 국가 경쟁력 강화에 중요한 역할을 하면서 각국은 심사관들을 대거 늘렸다.

최근 몇 년간 심사관 증원에 대한 각 단체들의 요구도 많았다. 지난해 특허청 국정감사에서는 특허 무효심판 인용률이 높은 상황에서 심사관 증원이 필요하다는 지적이 제기됐다. 중소기업중앙회 역시 올해 7월 심사처리기간 단축을 위해 심사인력 증원을 요청했다.

특히 전문가들은 특허청의 예산과 관련된 문제점도 지적했다. 특허청의 경우 책임운영기관 특별회계가 적용돼 100% 자체 수입으로 예산을 쓰고 있다. 주로 수수료 수입이 대부분이다. 지난해 경우 6000억원 가량의 수입이 있었다. 이중에서 주요 사업비로 2800억원을 쓰고 기관운영비(인건비)으로 1500억원을 사용한다. 쓰고 남은 1700억원 정도는 정부 예산으로 귀속돼 다른 용도로 사용된다. 익명을 요구한 변리사는 "특허청의 본업인 심사, 심판 서비스의 2018년 예산은 전년에 비해 4.4% 가량 줄었는데 국가 귀속 예산은 두 자릿수 증가했다"며 "이 예산으로 심사관 증원을 해야 한다"고 주장했다.

pride@fnnews.com 이병철 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지