독일선 재정투입 걸림돌돼 편법 써

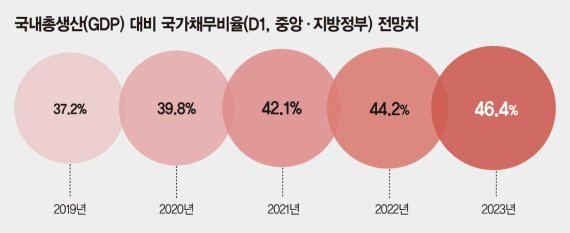

14일 국제통화기금(IMF) 조사에 따르면 지난 2015년 기준 재정준칙을 채택한 국가는 81개국에 달했다. 한국은 명문화된 재정준칙이 없지만 암묵적 재정준칙은 존재했다는 평가를 받는다. 재정당국이 오랜 기간 금과옥조처럼 여겨왔던 '국가채무비율 40% 상한선'이 대표적 예다. 하지만 이 암묵적 준칙은 2년 뒤인 2021년에 깨질 것으로 전망된다. 정부가 전망한 2021년 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율(D1)은 42.1%다. 재정준칙 도입 논의가 급물살을 탄 배경이다.

재정준칙은 정부 재정정책을 제약하기 위한 일종의 수치적 목표나 한도라고 볼 수 있다. 그 종류는 지출, 세입, 재정수지, 부채 등 다양하다. 이 중 한 가지만 채택하기보다는 2개 이상의 다양한 준칙을 도입하는 게 일반적이다. 예컨대 호주, 프랑스, 네덜란드는 네 가지 준칙을 혼합해 채택하고 있다.

대다수 국가들이 재정준칙에 강제성을 더했다. 한국조세재정연구원에 따르면 전 세계적으로 법률에 근거하고 있는 재정준칙은 49개다. 프랑스, 독일, 폴란드, 스페인, 스위스는 헌법으로 재정준칙을 규정했다. 유럽연합(EU)은 과다적자 시정절차(EDP)를 도입, 재정준칙을 과도하게 위반한 회원국에 제재를 가하고 있다. EU는 GDP 대비 국가채무 비중이 60%를 넘지 않도록, 관리재정수지 적자는 GDP의 3% 미만으로 유지토록 권고하고 있다.

문제는 금융위기 이후 전 세계적으로 재정을 적극 투입해 경기를 부양할 필요가 높아지면서 불거졌다. 경직적 재정준칙이 재정투입에 걸림돌이 돼서다. 재정준칙을 헌법에 명시하고 있는 독일이 '그림자예산'이라는 편법을 동원하고 있다는 외신 보도도 나왔다. 국가채무로 잡히지 않는 공공기관이나 공기업 등의 투자를 동원해 간접적으로 경기를 부양하는 방식이다. 독일은 재정수지 적자가 GDP의 0.35%를 초과할 수 없다는 준칙을 헌법에 명시했다.

재정준칙의 현실성과 경직성을 문제 삼는 목소리도 국제적으로 높아졌다. 실제로 EU의 재정준칙 가운데 '국가채무비율 상한선 60%'는 당시 EU 회원국의 국가채무비율 평균을 내 제정됐다. 기획재정부 관계자는 "금융위기 이전에는 복지지출이 늘면서 확고한 재정준칙을 정립하는 것이 세계적 트렌드였다면 현재는 경기대응성을 갖춘 재정준칙을 마련하는 것이 트렌드"라며 "재정준칙 수정, 미준수, 폐기 사례가 생기면서"라고 설명했다.

한국조세정책학회장을 맡고 있는 오문성 한양여대 세무회계학과 교수는 "재정준칙 안에 경기변동성에 대응할 수 있는 유연성을 도입하는 것은 중요하다"면서도 "다만 준칙의 역할을 다할 수 있도록 적정 수준의 범위를 설정하거나 예외조항을 명시할 필요가 있다"고 설명했다.

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지