작년 1~11월 스토킹 처벌법 위반

입건 9168명 중 재범 547명 달해

접근금지에도 위반 사례 잇따라

스토킹 피해자 보호 여전히 미흡

입건 9168명 중 재범 547명 달해

접근금지에도 위반 사례 잇따라

스토킹 피해자 보호 여전히 미흡

■스토킹 재범자 500명

2일 이성만 더불어민주당 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 1~11월 스토킹 처벌법 위반으로 입건된 피의자 9168명 중 재범자는 547명에 이르는 것으로 나타났다.

최근에도 스토킹 범죄좌가 잠정조치 결정을 받고도 재차 피해자를 찾아가는 사례가 잇따랐다.

70대 남성 A씨는 스토킹하던 피해자 B씨를 찾아가 인화성 물질을 뿌린 혐의로 서울 도봉경찰처에 지난달 초 입건됐다. 경찰 조사 결과 A씨는 잠정조치가 해제된 직후 다시 피해자를 스토킹했다. A씨는 지난해 7월 B씨를 스토킹한 혐의로 검찰에 넘겨져 법원이 잠정조치 1호(서면경고), 2호(100m 이내 접근금지), 3호(전기통신 접근금지) 처분을 했지만 소용이 없었다. A씨는 지난해 11월 27일 잠정조치가 4개월만에 종료되자 같은 달 30일과 지난달 5일 피해 여성을 다시 찾아갔다.

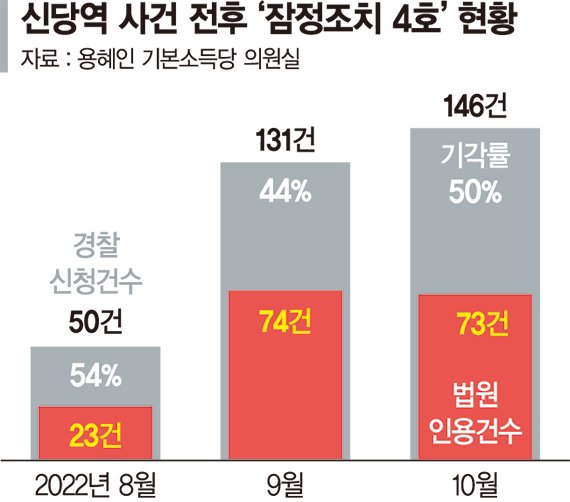

현재 경찰은 스토킹 범죄로 잠정조치 결정을 받고도 다시 스토킹을 저지른 피의자 규모를 정확히 파악하지 않고 있다. 다만 재범자들에 대해 잠정조치 4호(구금) 신청을 적극 검토하는 것으로 알려졌다. 잠정조치 4호가 내려지면 최대 1개월 간 스토킹 범죄자를 유치장에 구금시킬 수 있다. 앞선 잠정조치 1~3호와 달리 실질적인 '피해자-가해자 분리'가 가능하다. 실제 경찰의 잠정조치 4호 신청 건수는 피해자에 대한 미흡한 보호 조치로 논란이 일었던 지난해 9월 신당역 사건 이후 크게 늘었다.

경찰청이 용혜인 기본소득당 의원실에 제출한 자료에 따르면 경찰의 잠정조치 4호 신청 건수는 지난해 8월 50건에서 9월(131건)·10월(146건)으로 3배가량 늘었다. 하지만 실제 보호 확대로까지 이어지진 못했다. 동 기간 법원의 잠정조치 4호 기각률은 8월(54%)·9월(44%)·10월(50%)로 절반에 달했다. 반면 지난해 10월 법원의 잠정조치 2·3호 기각률은 6%에 그쳤다.

■짧은 잠정조치 기간·기준 마련 필요

잠정조치 4호가 여전히 높은 기각률을 보이는 이유에 대해 한민경 경찰대 교수는 "법원은 여전히 구속 심사에 준할 정도로 잠정조치 결정을 엄격하게 보고 있다"며 "특히 잠정조치 4호의 경우 재범 가능성을 위주로 판단하는데, 과거 범죄 전력으로 인해 이미 발생했던 피해에만 주목하는 경향이 있다. 만일 이전에 물리적으로 큰 피해가 없었다면 잠정조치가 기각돼 피해자 보호 미흡으로 이어지는 것"이라고 설명했다. 이어 "정량적 기준을 마련해 사법기관이 스토킹 중범죄에 대해서는 잠정조치 4호를 인용토록 해야 한다"고 덧붙였다.

스토킹 피해자를 보호하기에 잠정조치 기간이 다소 짧다는 지적도 나왔다. 현행 잠정조치 1~3호는 최소 2개월, 피해자가 요청할 경우 2회 연장해 최장 6개월까지 가능하다. 가해자 구금 조치인 잠정조치 4호는 1개월이다.

허민숙 국회입법조사처 조사관은 "가해자의 범죄 욕구를 누그러뜨리는 데에 (현행 잠정조치 기간인) 6개월은 턱도 없는 기간"이라며 "가해자-피해자와의 분리는 최소 2~3년 가량이 필요하다는 해외 연구 결과도 있다. 미국의 10여개 주에서는 스토킹 가해자에 대해 영구적인 접근 금지 명령을 내릴 수 있는 조치를 시행하고 있다"고 전했다.

전문가들은 스토킹 가해자들에 대해 보다 엄격한 조치 적용이 필요하다고 입을 모았다. 한 교수는 "스토킹 재범자들에 대해서는 체포·구속 심사 등 사법체계를 적극 활용해야 한다"고 말했다.

nodelay@fnnews.com 박지연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지