떠나고 싶지만 살 수밖에 없는 동자동 쪽방촌

뻥 뚫린 현관으로 냉기 고스란히

화장실·수도 얼어붙어 사용 불가

불 날까 무서워 전기장판도 못 써

뻥 뚫린 현관으로 냉기 고스란히

화장실·수도 얼어붙어 사용 불가

불 날까 무서워 전기장판도 못 써

■ 뻥 뚫린 현관 통해 한기 덮쳐

쪽방촉 주민들은 올 겨울을 더 춥게 느낀다. 낙후된 시설을 못 견디고 떠나는 주민들이 많아 빈자리가 많아져서다.

이씨가 사는 건물 46가구중 20개 넘는 방이 비어 있었다. 이씨는 "집 주인이 보수에 손 놓고 있어 주민들이 많이 떠났다"며 "1층 현관에 문만 달아줘도 더 추울텐데 주인이 안해준다"고 하소연했다.

실제 1층 입구는 가로세로 2m에 가까운 공간이 뻥 뚫려 있었다. 정면에서 보이는 벽돌과 페인트가 벗겨져 얼룩덜룩해진 계단이 세월을 그대로 드러냈다.

이씨는 "정부 지원이 시작되면서 연탄 화로도 보일러로 바뀌었지만 건물엔 한기가 고스란히 실내로 들어온다"면서 "외부에 노출된 화장실은 수도가 얼어 쓰지를 못한다"고 강조했다.

더구나 동자동 쪽방촌의 경우 재개발 논란으로 주인들이 시설 보수 등을 꺼리는 측면도 있다.

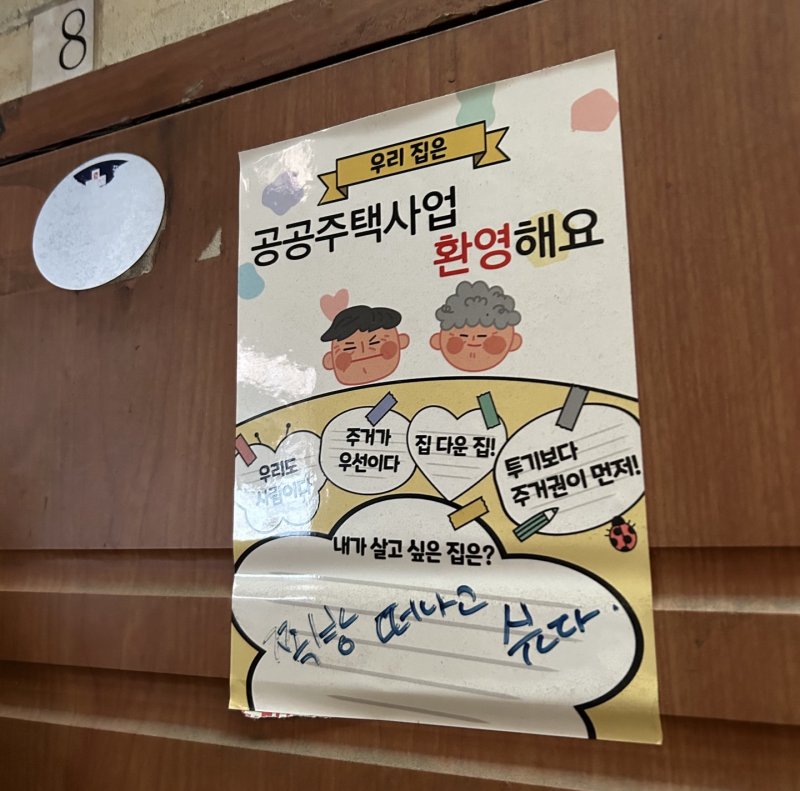

정부는 서울의 대표 쪽방촌인 동자동의 주거환경 개선을 위해 토지를 수용해 직접 개발하는 공공주택지구를 조성한다는 계획이었다. 국토교통부는 쪽방촌 주민을 충분히 수용할 수 있는 공공임대주택 1250가구를 공급하겠다고 지난 2021년 2월 발표했지만 최근 일부 동자동 토지 소유주들이 민간개발 전환을 주장하고 있어 사업은 사실상 중단됐다.

■ "중학교 때 집 나와 지금까지 혼자"

쪽방촌 주민 상당수는 가족이 없는 고령층 1인가구였다.

시민단체 동자동 사랑방이 위치한 건물 2층에 사는 조인형씨(79)는 "햇볕이 드는 거리가 따뜻해 나왔다. 나무로 지어진 2층은 벽체가 다 삭아서 춥다"며 "고향에서 올라와 평생 혼자 살았다. 동네 사람들과 어울리지만 외로움을 달래기 위해 방에 식물을 많이 키우고 예쁘게 꾸며 놓는다"고 언급했다.

또다른 주민 강모씨(72)도 "중학교 때 집을 나와 지금까지 혼자 살았고 어머니는 살아 계신지 잘 모르겠다"며 "여기가 고향이라고 생각하고 힘을 합쳐 어려움을 이겨내왔다"고 토로했다.

교회로 밥을 먹으러 나서던 정이례씨(85)는 찬바람에 놀라 곧장 방으로 다시 발걸음을 옮겼다. 그는 "건물이 낡아 전기를 많이 쓰면 불 날까봐 법도 안 해먹고 지원받은 전기장판도 못 쓰고 있다"면서 "30년 넘게 후암동에 살다가 수술비로 돈을 다 까먹고 여기로 왔다. 아들이 1명 있는데 올해 만날 수 있을지 모르겠다"고 말했다.

unsaid@fnnews.com 강명연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지