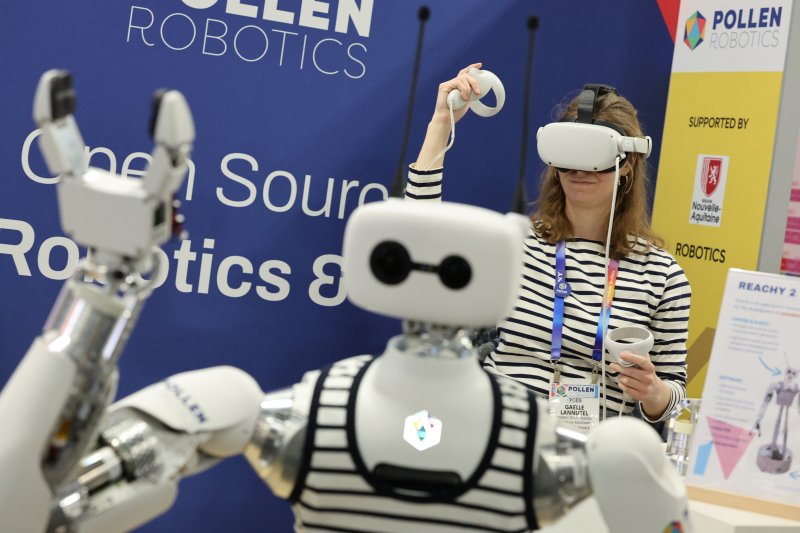

AI 종착지 인간형 로봇

시장무한대 빅테크 격전

로봇밀도 1위는 큰 자산

"자비를 베풀게 로봇. 그만 조르라고! 보시다시피 이미 난 내가 뭘 하고 있는지도 모르겠다고!"

체코 프라하에서 1921년 초연된 카를 차베크의 연극 '로줌 유니버설 로봇(R.U.R)' 3막에 나오는 대사다. 로봇의 반란으로 인류는 종말에 처했다. 유일한 생존자인 건축소장 알퀴스트가 로봇 우두머리 다몬을 향해 절규하는 대목이다. 다몬은 알퀴스트를 몰아붙인다. "살아있는 육체를 달란 말이야!"

전체 희곡 3막에서 가장 팽팽했던 순간이었다.

정작 이 작품에 크게 빚을 진 곳은 로봇공학계다. '로봇'의 탄생지가 다름 아닌 여기다. 강제노동, 고된 일을 뜻하는 체코어 '로보타'가 로봇의 어원이다. 수많은 과학자들에게 영감을 주고 그들 도전의 눈높이를 끌어올렸다. "차베크는 로봇 단어 하나로 불멸의 존재가 됐다"고 말한 SF거장 아이작 아시모프 역시 빼놓을 수 없는 인물이다. 아시모프의 단편집 '아이, 로봇(1941년)'에서 나온 로봇 3대 원칙은 지금 더 각광받는다. 로봇은 인간에게 해를 입혀선 안 되며, 위험에 처한 인간을 모른 척해서도 안 된다. 첫번째 원칙에 위배되지 않는 한 인간의 명령에 복종해야 한다. 첫번째, 두번째 원칙에 위배되지 않는 한 로봇은 자신을 지켜야 한다.

현장의 기술은 작품 속 로봇을 빨리 쫓아가지 못했다. 그러나 2t에 달하는 로봇팔이 유압 작동기에 의해 150㎏의 금속 부품을 번쩍 들어올릴 때 산업계는 열광의 도가니였다. 이 로봇팔이 미국의 발명가 조지 데블과 조셉 엥겔버거가 1958년 내놓은 세계 첫 산업용 로봇 유니메이트다. 용광로에서 나온 금속부품을 냉각수에 식히고 제조공정을 따라 반복된 작업을 정확히 수행했다.

1970∼1980년대 급성장한 산업용 로봇 시장에서 패권을 쥔 쪽은 일본이었다. 특허를 사들인 가와사키중공업이 두각을 드러냈고, 와세다대학은 세계 최초의 실물 크기 휴머노이드 로봇 '와봇' 개발에 성공한다. 와봇은 스스로 거리를 측정해 물건을 잡았으며, 불안정하나마 걸을 수도 있었다. 온전히 사람처럼 움직이는 방식에는 상당히 못 미쳤으나 이 정도도 로봇사에 한 획을 긋는 성과였다. 일본은 2000년 세계 첫 2족 보행 로봇(혼다 아시모)을 출시하며 다시 한번 세계를 놀라게 하나 그 후론 별 족적이 없다.

바야흐로 인공지능(AI) 시대가 오고 있었다. 먼저 움직인 이가 테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크다. 남아공에서 보낸 유년 시절 외톨이 머스크가 도피처로 삼았던 것이 아시모프의 공상과학소설이었다는 건 많은 이들이 안다. 전기차 기적 다음 고지가 로봇이었다. 머스크에게 '바퀴 달린 로봇인 자율주행 자동차'나 '다리 달린 사람 비슷한 지능형 로봇'이 다를 게 없었다. 지난 2021년 구상을 밝힌 휴머노이드 로봇 '옵티머스'는 예정보다 출시가 늦어진다. 하지만 양산을 시작하면 시장은 새로운 혁명에 휩싸일 수 있다. 아시모프의 로봇이 어느덧 현실이 되는 것이다.

세계 빅테크들이 지금 동시에 향하고 있는 곳이 휴머노이드 로봇시장이다. 스마트폰을 잇는 차세대 디바이스이자 AI 마지막 종착지가 로봇이라고 본다. 구글, 메타, 오픈AI 등 거물 기업들은 테슬라의 독주를 막으려고 연합전선을 구축했다. 여기에 중국 신생 로봇 스타트업의 추격은 위협적이다. 이들의 칼군무나 마라톤 완주는 정부 주도의 중국 로봇 생태계가 이미 완성됐다는 것을 말해준다.

우리는 어떤가. 다행히 아주 비관적이진 않은 것 같다. 세계 1위 로봇밀도(노동자 1만명당 로봇대수)는 큰 자산이다. 삼성, 현대차, 두산의 과감한 투자도 주목할 만하다. 최근엔 민관 K휴머노이드 연합도 떴다. 하지만 충분치 않다. 승부는 성능과 가격에서 판가름 난다. 말뿐인 정치권이 역할을 해줘야 한다.

최진숙 논설위원

jins@fnnews.com 최진숙 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지