4대 금융지주 사외이사 48명 중

금융권 사외이사 경력 10명 달해

추천인 이름 남기면 감독 가능

美처럼 전문성 기준 선임해야

금융권 사외이사 경력 10명 달해

추천인 이름 남기면 감독 가능

美처럼 전문성 기준 선임해야

■금융지주 사외이사 '돌려막기'

12일 파이낸셜뉴스가 4대 금융지주(KB·신한·우리·하나)의 최근 3년 이사회를 분석한 결과 전체 사외이사 48명 가운데 금융권 사외이사 경력을 갖춘 사외이사가 10명에 달한다.

대표적으로 KB금융이 지난해 사외이사로 신규 선임한 차은영 이화여대 경제학과 교수는 2017~2022년 6년 동안 하나금융 사외이사를 지냈다.

우리금융이 지난해 사외이사로 새로 선임한 이영섭 서울대 국제대학원 교수는 2019~2022년 삼성증권 사외이사를 맡으며 2022년에는 이사회 의장을 지내기도 했다. KB금융에서 최대 임기 5년을 채우고 퇴임했던 김경호 홍익대 경영대학 교수도 한국씨티은행과 신한금융투자 등에서 사외이사를 지냈다. 신한금융에서 임기 5년을 지내고 2024년 퇴임한 이윤재 전 대통령 재정경제비서관 역시 SC제일은행, 부산은행, 삼성화재 등 금융사 사외이사 경험이 풍부하다.

4대 금융에서 사외이사 자리를 내놓고 다른 금융사 사외이사로 이동하는 경우도 잇따르고 있다. KB금융 이사회 의장을 지낸 권선주 전 IBK기업은행장은 지난해 11월 토스뱅크 사외이사로 선임됐다. 2015년 신한카드, 2019년 신한금융 사외이사로 선임됐던 성재호 성균관대 법학전문대학원 교수는 지난해 3월부터 롯데손해보험 사외이사로 재직하고 있다.

같은 금융지주 내에서 계열사만 바꿔 사외이사를 돌려쓰는 사례도 있다. 최재붕 성균관대 기계공학부 교수는 신한금융에서 4년 임기를 마친 뒤 지난해 신한카드 사외이사로 선임됐다. 우리금융은 물러난 윤수영·신요환 사외이사를 우리은행 사외이사로 앉혔다.

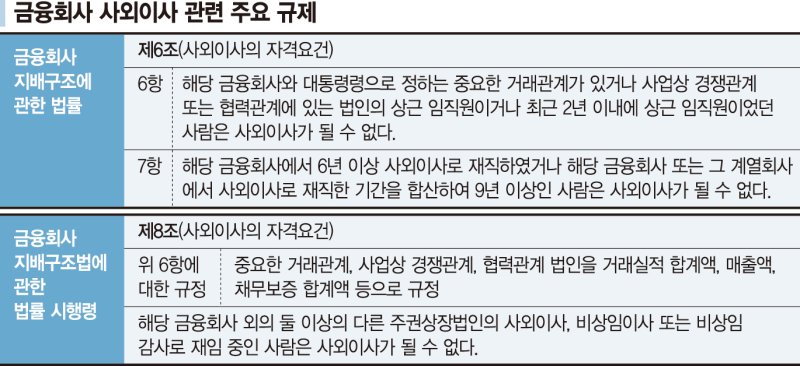

촘촘한 규정 탓에 인력풀이 제한적이라 사외이사 인사가 '회전문'일 수밖에 없다는 지적이다. 특히 사외이사 '겸직 불가' 조항이 큰 걸림돌로 꼽힌다. 일반기업과 달리 금융지주 사외이사는 다른 회사의 사외이사를 겸할 수 없다. 이에 더해 금융사 특성상 주요 대기업, 법무·회계법인과 이해관계가 얽혀 있는 경우가 많아 사외이사로 선임할 수 있는 인력풀 자체가 좁다는 설명이다. 다양성을 위해 여성이나 각 분야 전문가를 두루 확보해야 하는 것도 난제다.

■추천·임명 과정 투명성 높여야

전문가들은 금융지주 사외이사 독립성을 강화하기 위해서는 사외이사 추천과 임명 과정을 투명하게 감독하고 전문성을 높여야 한다고 조언했다. 금융지주별로 사외이사 후보군을 관리하고, 외부기관으로부터 추천을 받아서 운영하고 있지만 추천한 사람의 실명을 기록하고 필요시 이를 공개하는 등 추천 과정부터 투명성을 높이고 감독당국이 관리하면 된다는 것이다.

남주하 서강대 경제학과 명예교수는 "사외이사를 추천할 때 회장이 간접적으로 영향을 행사할 수 있는데 추천인이 누구인지 기록을 남기면 감독할 수 있다"면서 "금융회사 이사회가 형식적으로 운영될 가능성이 매우 높은데 이사회의 전문성을 높여야 한다"고 말했다.

남 교수는 "한국 사회는 '관계의 사회'라 사외이사가 독립성을 갖고 소신 있게 활동하는 것이 매우 어려운 구조"라며 "사외이사 추천위원회가 어떻게 독립성을 가질지 고민하고, 미국과 같이 철저한 전문성을 기준으로 사외이사의 의무와 책임도 엄격하게 강화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

규제의 역설로 사외이사의 다양성이 오히려 후퇴한 만큼 사외이사 자격조건을 소비자 보호, 정보기술(IT) 등으로 좁혀서 규정할 것이 아니라 자율규제 가이드라인으로 풀어주는 것이 해답이라는 '반론'도 있다.

최준선 성균관대 법학전문대학원 교수는 "세계 어느 나라에서도 '재무, IT 전문가를 반드시 두라'는 직군 분류를 법에 명시하는 곳은 없다"면서 "이사회에 특정 직군을 지정하면 자율성을 크게 해치고 실효성을 기대하기 어렵다"고 지적했다.

zoom@fnnews.com 이주미 박소현 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지