|

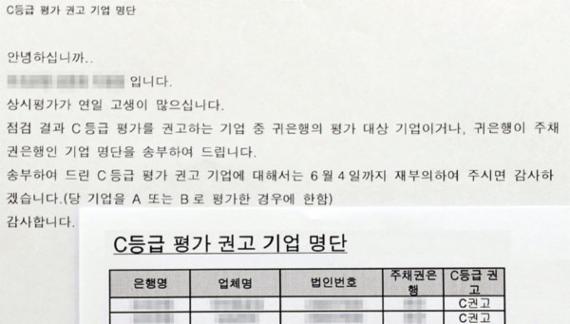

| ▲ 지난 5월 은행 여신담당자들에게 전달된 금융당국발 공문성격의 e메일. 금융당국은 아무런 근거없이 특정 ‘C등급 권고 기업 명단’을 시중은행에 전달해 채권금융기관 평가결과 재무구조가 우수한 기업(A등급, B등급)도 구조조정할 것을 압박했다. e메일상에는 △은행별 △C등급 권고 대상 기업 △법인번호 등이 10여개가 나열된 표가 첨부돼 있고 “송부하여 드린 C등급 평가 권고 기업에 대해서는 6월 4일까지 재부의하여 주시면 감사하겠습니다”라고 명시돼 있다. |

채권단에 따르면 금융당국은 여론을 의식해 ‘전시행정용 기업구조조정’을 강조하며 은행에 무조건 부실기업을 내놓으라고 강요했다.

실제 경기가 지난해 하반기의 위기국면을 지나 올 상반기와 하반기를 지나 점점 살아나면서 기업구조조정 정책 방향이 완전히 엇박자를 낸 것이 서서히 드러나고 있다. 일시적으로 유동성 위기에 몰린 기업을 매몰차게 내차도록 금융당국이 ‘반협박’을 한 것이다. 모두 전시행정을 위해서다. 게다가 금융당국은 그동안 대기업과 오랜 기간 거래를 해오며 산업적 분석과 재무제표를 통한 공정한 평가를 내리고 있는 채권 은행에도 ‘B등급’기업에 ‘C등급’을 강요하는 일이 잦아졌다.

■공포의 C등급 권고 메일…무조건 C,D 늘려라…전시행정의 표본

지난 4월부터 진행된 건설·조선 구조조정, 대기업 구조조정 등 과정에서 금융당국은 여러 차례 ‘C등급 평가 권고 기업 명단’을 해당 은행에 발송했다.

11일 시중은행 신용감리담당자는 “구조조정이 진행되는 사안마다 ‘C등급 평가 권고 기업명단’을 받는 은행이 달랐다”며 “금융당국이 평가대상의 10%를 구조조정한다는 목표를 맞추기 위해 B등급 기업을 C등급으로 만들기 위한 협상을 해왔다”고 전했다.

실제 채권단 실무자들은 1·2차 건설·조선 구조조정, 대기업 주채무계열 구조조정, 430개 대기업 구조조정 등에서 금융당국의 압박에 못이겨 허술한 평가도 진행했다고 털어놓았다. 모은행 여신감리책임자는 “금융당국이 은행보다 기업들의 다양한 전망 및 재무제표를 어떻게 이해하겠느냐”며 “은행에 맡길 건 맡겨야 하지만 너무 많이 금융당국이 쥐고 흔들려 하고 있다”고 밝혔다.

또 다른 은행 리스크관리책임자 역시 “당국이 몇 개 안되는 재무적 지표로 퇴출기업을 시간을 재촉하며 빨리 정하라고 엄포를 놓는 것은 맞지 않다”며 “대기업을 판단하려면 적어도 한달이 걸리는데, 평가기간을 단축시킨 것도 모자라 100여개가 넘는 대기업을 몇 주 안에 다 평가하라는 것은 ‘졸속’평가를 부채질 한 것”이라고 목소리를 높였다.

■금융당국 “급하다”며 심사·감리 분리 국제원칙 스스로 깨

구조조정 과정에서 금융당국은 여신심사와 여신감리를 분리해야 하는 원칙마저도 깼다.

실제 지난 4월 1차·2차 건설·조선업 구조조정을 위한 신용위험평가, 5월 대기업계열 및 해운 구조조정, 6월 개별 대기업 및 중소기업 구조조정 등 숨가쁘게 구조조정을 몰아가면서 채권 은행들은 처리 인력부족으로 ‘과부하’가 걸렸다. 이에 담당인력이 부족한 은행들이 여신심사 및 감리 인력을 모두 신용위험평가에 동원한 것이다. 원래 건설업에 시공사와 감리 간 철저히 독립성을 유지하는 것처럼 은행권도 이해상충의 문제로 이러한 분리원칙을 철저히 지키도록 규정하고 있다. 통상 국제 바젤위원회와 국제통화기금(IMF)에 따르면 은행 영업파트인 여신승인심사 담당자와 대출 후 신용위험을 평가하는 리스크관리 및 신용·여신감리 부서 담당자 간은 일종의 방화벽(fire wall)을 갖추도록 해, 서로간 일절 공동 작업은 못하게 돼 있다.

금융당국은 그러나 최근 “여신담당 심사역과 감리부 심사역이 공동으로 하되, 감리부 심사역의 통제를 받도록 할 것”이라고 은행에 지침을 내려 사실상 국제기준을 어길 것을 용인했다.

채권단 여신담당자는 “일부 시중은행들은 기업 평가에 여신, 감리 심사역 등 총 70여명 이상 인력을 동원해 평가하는 등 ‘정부의 밀어붙이기식 구조조정’으로 기본 원칙이 깨지고 있다”고 밝혔다.

■패스트트랙 기업에는 기업구조조정 ‘면죄부’

지난해 말 김종창 금융감독원장은 “현재 패스트트랙과 대주단협약과의 관계는 일시적 유동성 부족 기업을 대상으로 하고 있다”며 “여기서 문제가 있는 기업은 구조조정할 것”이라고 밝혔다.

그러나 은행 여신담당자는 “정상적으로 유동성 부족기업은 C등급으로 매겨야 하지만 패스트트랙을 만든 금융위원회의 눈치 때문에 C등급을 매기기 어렵다”며 “C등급을 매길 경우 금융위의 제도가 효과가 없었다는 방증이기 때문에 눈치가 보인다”고 토로했다. 실제 11일 구조조정 대상으로 결정된 33개 대기업 중에는 패스트트랙 해당 기업이 일부만 포함됐다.

이에 일부 은행들은 패스트트랙에 의해 기업을 지원하고 재무개선 및 구조조정을 약속하는 ‘특별약정’을 체결하기도 했다. 채권단에 따르면 패스트트랙 지원을 받은 기업에 C등급을 내리는 것은 ‘정책모순’을 인정하는 결정이라는 것이다.

채권단 모 관계자는 “지난해 10월 패스트트랙 지원제도가 나타나자, 일부 기업들이 당장 유동성 지원이 필요없음에도 ‘좋은 기회니 지원을 받자’고 덤벼든 기업이 많다”며 “금융당국이 신중하게 지원제도를 운영하려던 은행권에 실적 목표치를 받으며 지원을 늘리라고 강요하면서 구조조정에 차질을 빚고 있다”고 밝혔다.

■금융위원회-금융감독원 손발 안맞아

사례. 최근 금융당국은 중소기업관련 구조조정을 위한 지침을 시중 은행에 내렸는데, 평가 기준을 대기업 평가기준과 똑같이 적어서 내는 실수를 범했다. 그만큼 구조조정 정책 집행과정이 졸속 추진이었다는 얘기다.

이는 금융위와 금감원 2개 체제로 금융정책이 운영되면서 ‘손발이 안맞는 정책 시행’으로 피감기관인 은행들만 골머리를 앓게 된 것이다. 최근 금융감독원 고위 임원은 은행장들과 만난 자리에서 “우리도 무리하게 C등급을 낼 수 없는 은행입장을 이해한다. 그러나 윗선의 시각은 좀 더 분명한 실적을 원한다”며 은연중에 금융위나 정부 등 상부층의 압박이 있었음을 시사했다. 금융위원회가 원하는 ‘빠른 구조조정’을 진행하기 위해 은행들은 ‘졸속 평가’가 불가피했다는 지적이다.

/powerzanic@fnnews.com 안대규기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지