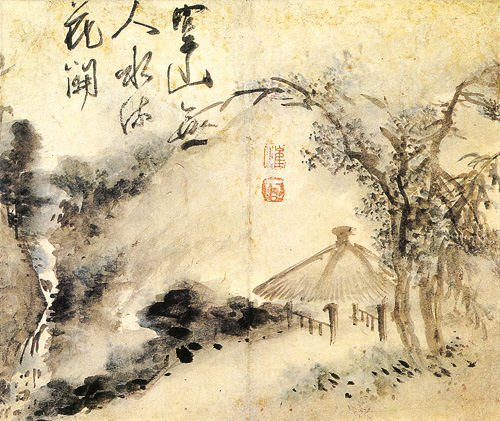

최북의 ‘공산무인도’

파이낸셜뉴스

2007.01.04 16:05

수정 : 2014.11.13 18:31기사원문

※세상과의 불화 그림으로 보듬다

그림은 보는 사람에 따라 감동이 제각각이다. 동일한 그림을 두고도 전혀 감동을 받지 못하는 사람이 있는가 하면, 감동에 겨워 탄성을 지르는 사람도 있다. 이는 그림이 보는 사람의 정황에 따라 다르게 비친다는 뜻이다.

■텅 빈 정자처럼 쓸쓸한 사랑

친구는 공무원연수원에서 우연히 만난 한 남자에게 첫눈에 반한다. 감전된 것처럼, 운명의 선로가 바뀐다. 숱한 고통의 시간이 흐른다. 불행히도 그녀는 가정이 있는 유부녀였다. “처음에는 그 감정을 인정할 수가 없어서 고통스러웠고, 다음에는 너무 늦게 찾아온 사랑 때문에 아쉬웠고, 시간이 흐르자 그 사람을 가질 수 없다는 안타까움 때문에 견딜 수 없었다”고 한다. 단 세 번의 만남이 그녀의 삶을 마구 흔들어놓은 것이다. 하지만 그녀는 아픈 사연을 가슴에 묻으며, 그 남자를 멀리한다. 이미 결혼한 몸으로서 죄 없는 남편에게 충실하기 위해, 먼발치에서 그 남자를 바라보기만 하려 한다. 미술사가는 고백하는 친구를 보며 이렇게 말한다.

“그렇게 말하는 그녀의 모습이 마치 최북의 그림에 나오는 텅 빈 정자처럼 쓸쓸해보였다. 아무도 와서 앉는 사람이 없는 정자. 아니, 사랑하는 사람을 와서 앉게 할 수 없는 적막하고 금지된 장소. 그녀는 정자를 비워둔 채 어떻게 평생 살아갈 수 있을까.”

■깊은 적막 속의 흰 물소리

최북의 ‘공산무인도’는 심심한 그림이다. 두 그루의 나무 아래 빈 초가 정자가 한 채 있고, 왼쪽에 계곡물이 흐른다. 그리고 중앙에 두 개의 낙관과 그림에 비해 유난히 큰 글씨가 눈에 거슬리지 않게 조화를 이루고 있다.

빈 정자는 적막하다. 계곡물 소리만 하얗게 피어난다. 그 탓에 적막감이 더 커진다. 움직이는 요소라고는 오직 계곡물뿐이다. 계곡물의 동적인 요소와 정자의 정적인 요소가 같은 공간에서 연출하는 고요는, 속이 깊다. 정중동(靜中動)이다. 또 적막감을 강조하기 위해 화면 중앙을 비워두고, 산도 세밀히 그리기보다 생략하다시피 했다. 상상력을 자극한다. 그러기에 누구나 허허로운 정자의 주인이 될 수 있다.

이 그림은 중국의 유명한 시인 소식의 시 구절을 그림으로 옮긴 것이다. 즉 “빈산에 아무도 없는데 물은 흐르고 꽃은 핀다.” 그림의 위쪽에 적힌 화제가 그것이다. 비록 시에서 몸을 얻었지만 시에 종속되지 않는, 독자적인 경지를 보여준다.

■기행과 광기의 화가 ‘칠칠이’

사실 이 온화한 그림은 최북의 성격과 삶에 비춰 보면 이채를 띤다. 화면 중앙에 대담하게 찍은 낙관과 대담한 글씨에서 알 수 있듯이, 최북은 파격적인 기행으로 점철된 파란 많은 삶을 살았다.

먼저 별칭부터가 예사롭지 않다. 그는 자기 이름인 ‘북(北)’자를 둘 쪼개서(七七) 스스로 ‘칠칠이’라고 했다. ‘호생관(毫生館)’이라는 호도 ‘붓으로 먹고 사는 사람’이라는 뜻으로, 스스로 지은 것이다. 또한 메추라기를 잘 그려 ‘최메추라기’라고도 했고, 산수화에 뛰어나 ‘최산수’로도 불렸다.

최북은 기행으로 더 유명하다. 중인이라는 신분적 한계에 갇혀 예술적 재능을 마음껏 펴지 못하자, 술과 그림으로 울분을 달랬다. 그는 작은 체구에 눈은 애꾸였다. 그것은 그리기 싫은 그림을 그려주지 않기 위해 스스로 눈을 찔렀기 때문이다. 그래서 늘 한 쪽 눈에만 안경을 끼고 그림을 그렸다. 또 소문난 술꾼으로, 그림을 팔아가며 전국을 돌아다녔다. 금강산의 구룡연에 몸을 던졌으나 미수에 그치기도 한다.

■거친 눈보라 속의 뜨거운 고요

최북이 보여준 기인의 면모는 ‘풍설야귀인도’에서 확인할 수 있다. 이 그림은 제목 그대로 눈보라 치는 겨울밤에 귀가하는 나그네를 그린 것이다. 최북의 거침없는 성격이 잘 반영된 대표작 중의 하나로서, 이 그림은 ‘지두화(指頭畵)’로도 알려져 있다. 즉 붓 대신에 손가락이나 손톱에 먹물을 묻혀서 그렸다는 뜻이다.

흰눈에 파묻힌 산야가 으스스하다. 개 짖는 소리가 요란한 가운데, 나뭇가지가 왼쪽으로 쏠릴 만큼 눈보라가 거칠다. 단숨에 그린 듯한 먹선에서 광기가 느껴진다. 하지만 귀가하는 동자와 나그네는 고요하다. 세찬 겨울 밤바람에도 아랑곳 하지 않는 듯하다. 이를테면 동중정(動中靜)의 자세다.

최북의 그림풍은 후기로 갈수록 변질된다. 중년까지는, 붓 쓰는 솜씨가 우아하고 부드러운 현재 심사정(1707∼69)풍으로 그렸다. 하지만 말년에는 그림에 광기가 넘쳤다.(미술사가 이동주)

‘공산무인도’는 한없이 평온한 그림이지만, 우리는 그 속에서 ‘풍설야귀인도’에 나타난 최북의 거침없는 기질의 일단을 만날 수 있다. 두 그림은 서로 이질적인 느낌을 주지만, 결국 같은 체질의 다른 모습이다. 내부에 잠재해 있던 파격적인 성향이 조금씩 싹을 보이다가 말년으로 갈수록 대량 분출한 셈이다.

※키워드=그늘 속에도 빛이 있듯이, 독한 고통 속에도 희망은 있다. 그늘은 어둠이 아니다. 그늘 속에도 싱싱한 빛이 산다. 최북은 울분을 술로만 달래지 않았다. 그림으로 승화시켰다. 잿빛 고통 속에 참숯불처럼 웅크린 희망의 불씨에 주목하자.

/artmin21@hanmail.net

■도판설명=최북, ‘공산무인도’, 종이에 담채, 31.0×36.1㎝, 조선시대, 개인소장

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지