인도 정부가 외국계 제약회사의 약품 특허권을 다시 존중하기로 한 원년인 2005년을 앞두고 인도 제약업계가 바삐 움직이고 있다.

지난 70년대 이후 인도가 제약특허권을 인정하지 않음으로 뜸해졌던 인도 제약부문에 대해 외국투자자들이 새삼 관심을 보이기 시작했으며 외국계 제약회사들은 인도 제약사와 합작하는 등 2005년을 맞을 준비에 한창이다.

인도 준비은행은 지난해 3월31일로 끝난 99회계연도 제약부문 외국인 투자액은 5400만달러로 전 회계연도보다 2배 증가했다고 밝혔다.

이 와중에 인도제약사들은 외국계 회사와 제휴하는 등 살길 찾기에 분주하다. 외국계 제약사들 역시 현지 인도 제약회사에 투자하거나 합작사를 설립하는 방법으로 인도 시장 공략을 준비하고 있다.

인도 최대 제약회사 중 하나인 사이플라의 회장은 2005년을 겨냥해 외국계 제약사와 인도제약사의 연합 및 제휴가 증가할 것이라고 전망하고 “인도계 제약회사가 살아남기 위해서는 이들과 제휴하는 길 외에 다른 방법이 없다”고 실토한다.

미국 제약회사 엘라이 릴리는 영국 제약회사 아스트라 제네카와 공동으로 인도 합작투자사를 사들이고 가까운 미래에 대형연구소를 설립할 계획이다. 이 회사 고위관계자가 뉴욕타임스에 밝힌 바에 따르면 이 합작투자사는 앞으로 임금이 저렴하고 상대적으로 교육수준이 높은 인도 인력시장을 적극 이용할 계획이다.

덴마크 제약사 노보 노디스크는 2개의 새 당뇨병 치료제를 인도 현지 합작사와 공동개발하는 일에 박차를 가하고 있다.

순수제약 개발 뿐 아니라 게놈연구 발표 이후 일기 시작한 인도의 의료정보산업 또한 인도 의료·제약시장에 열기를 불어넣고 있다.

미국 금융지주회사 인사이트 캐피털 파트너스의 관계자는 게놈정보를 의학적으로 분석할 수 있는 소프트웨어를 개발하는 생명정보공학 분야가 인도에서 제약분야와 함께 관심의 대상으로 떠오르고 있다고 소개했다.

한편 인도는 지난 70년대 낙후한 자국경제 환경을 들어 의약품의 생산단가를 낮추기 위해 제약사들의 특허권을 오는 2005년까지 제한하기로 결정했다.

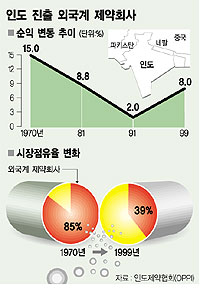

인도가 국제사회로부터 양해를 얻은 이같은 특수상황은 전염병이 도는 지역의 국가가 필요한 약품을 대량생산할 수 있도록 일시적으로 약품에 대한 특허 효력을 정지시키는 극한처방이다. 인도는 이 덕분에 지난 70년 15%에 머물렀던 자국 제약사들의 시장점유율을 99년 61%까지 끌어올릴 수 있었다.

그러나 외국계 제약회사들은 2005년 인도에서 특허권 인정방침이 부활하더라도 자신들의 권리를 완전히 인정받을 수 있게될 지 의문을 품고 있다.

인도에는 아직까지 특허권이 설정된 약품 조사를 위한 시스템이 갖춰지지 않았기 때문이다. 한 외국계 제약사 관계자에 따르면 사정이 이런 까닭에 막상 특허권이 인정받을 수 있게 된다 해도 약 3만개의 의약품관련 특허가 실질적으로 보호받기에는 무리가 따를 전망이다.

인도 제약회사들 역시 나름대로 고민을 안고 있다. 이들이 외국 유수 제약사들과 경쟁할 경우 얼마나 많이 살아남을 수 있을지 의문이기 때문이다.

주요한 로비그룹 중 하나인 인도 제약연합은 지금까지 인도가 각국 제약사들과 맺어 온 특허권 유보협약에 더해 약품가격의 등락폭을 조정하려 하고 있으나 외국 제약회사들은 이에 강력히 반발하고 있다.

인도제약연합 부의장 안지 레디는 “인도제약사들이 2005년 세계 제약사들의 특허권 인정을 앞두고 이들과 경쟁해 시장에서 살아남기 힘들것”이라고 고백한다. 그는 현재 인도 제약사들의 경우 신약개발에 참여하고 있는 업체수가 외국계 회사들과는 비교가 되지 않는 형편이라면서 그나마 신약에 투자하고 있는 국내업체들이 신약개발로 이윤을 볼 수 있도록 도와줘야 한다고 호소한다.

/ kioskny@fnnews.com 조남욱기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지