코드분할다중접속(CDMA) 상용화 이후 10년 동안 우리나라 정보기술(IT) 산업을 견인해 오던 국내 이동통신 산업에 암운이 드리우면서 탈출구 찾기에 비상이 걸렸다.

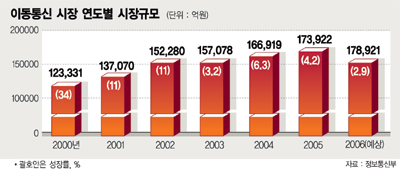

국내 이통 가입자는 전체 인구의 82%로 가입자가 더 이상 늘지 않는 포화시장이 돼 버렸다. 이통업체의 성장률도 급격히 하락하고 있다.

이런 가운데 시장에서는 SK텔레콤, KTF, LG텔레콤 등 3개 업체가 치열한 가입자 경쟁을 벌이면서 업체들의 수익성이 하락하고 있다.

업체들은 올 상반기 영업이익이 직전분기 대비 최고 10% 이상 줄어드는 수난을 겪기도 했다.

돌파구는 글로벌 통신시장이다. 우리나라의 무선인터넷 응용 기술과 이동통신 네트워크는 세계 최고 수준이라는 점에서 성장 가능성이 무궁무진하기 때문이다.

이미 SK텔레콤·KTF가 미국·유럽·아시아 통신시장 개척을 위해 동분서주하고 있는 점은 고무적이다. 이통사 해외 진출은 국내 단말기·무선인터넷 솔루션 업체 동반 진출이 가능하다는 점에서 후방 효과가 만만치 않다.

이통사들은 원활한 해외 사업을 위해서는 정부 차원의 전폭적인 지원을 바라고 있다. 해외 현지에서 우호적인 환경에서 사업을 펼칠 수 있도록 ‘지원 사격’이 필요하다는 것이다.

■이통사 해외 시장 공략 ‘스타트’

국내 선발사인 SK텔레콤의 활약이 두드러진다. 이 회사는 베트남·미국 CDMA 사업, 중국 차이나 유니콤 전환사채 매입 등 숨 가쁜 활약을 하고 있다.

지난 2000년 첫발을 내디딘 베트남 CDMA는 지난달말 가입자 100만명을 달성하면서 안정적인 궤도에 진입했다.

미국 현지인을 겨냥한 CDMA사업인 ‘힐리오’도 순항 중이다. SK텔레콤은 미국에서 오는 2009년까지 가입자 330만명, 연간 매출 24억달러 이상을 계획하고 있다.

세계 최대 시장인 중국을 대상으로는 현지 이통사인 차이나 유니콤과 파트너십 관계를 돈독히 하고 있다. 이미 SK텔레콤은 지난 6월 10억달러 규모 차이나 유니콤의 전환사채를 매입, 3360만명에 달하는 중국 CDMA 고객을 확보하는 발판을 마련했다.

지난 8월에는 ‘국가발전개혁위원회’와 중국의 3G(세대) 이동통신 표준 기술인 ‘시분할 연동 코드분할다중접속(TD-SCDMA)’ 기술협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결, 현지 3G 시장을 공략하는 발판을 마련하기도 했다.

KTF도 해외 시장 공략에 한창이다. KTF는 지난해 말 일본 최대 이동통신 업체인 NTT도코모에 자사 지분 10%를 매각하는 지분제휴를 맺으며 이를 기반으로 한·일 간 로밍서비스, 광대역코드분할다중접속(WCDMA) 단말기 공동개발 등 부문에서 공조체제를 이뤘다.

올해 초 KTF가 NTT도코모, 대만 파이스톤, 싱가포르 스타허브 등 아·태지역 7개 통신회사를 묶는 ‘아·태모바일연합체(APMA)’를 형성한 것도 지분 제휴의 후방 효과다.

KTF는 지난 6월 독일 이동통신 1위 사업자인 ‘T-모바일’과 3G 영상로밍, 현지 3G 멀티미디어 메시징 서비스(MMS) 개발 등을 내용으로 하는 사업 협력을 맺기도 했다.

■이통사 해외 진출 후방효과 크다

이통사의 해외 진출은 중·소 무선인터넷 콘텐츠 솔루션 및 장비제조업체의 동반 진출이 뒤따른다는 점에서 파급 효과는 상상을 초월한다.

SK텔레콤의 베트남 진출로 삼성전자·LG전자 등 대기업 휴대폰 제조업체·장비업체와 솔루션 업체들은 자동적으로 현지 진출의 기회를 갖게 됐다.

아울러 SK텔레콤과 중국 국가발전개혁위원회가 맺은 TD-SCDMA 기술협력으로 국내 네트워크 장비·솔루션 제조업은 TD-SCDMA 기반 제품을 개발하고 중국 시장에 이를 내다 팔 수 있게 됐다.

SK텔레콤의 미국 힐리오 사업에 따른 후방 효과도 크다. 힐리오를 통해 수출되는 휴대폰만 해도 2008년까지 10억달러를 넘어설 것으로 전망된다.

규모가 작은 무선포털·플랫폼·애플리케이션 등 ‘가치사슬’ 뒤쪽에 있는 업체들은 이통사의 해외 진출이 ‘구세주’나 다름없다.

김종식 무선인터넷솔루션협회장은 “이통사 무선인터넷에 30여개 이상의 솔루션이 올라가게 된다”면서 “이통사의 해외 진출은 솔루션 업계로서는 항공모함 진출과도 같다”고 말했다.

솔루션 업체의 해외 진출 방법은 이통사 병행·휴대폰 제조사 병행·단독 진출 등으로 나뉘는데 이통사와 함께 해외로 나가는 것이 가장 효과적이라는 게 김회장의 설명이다.

■해외 진출 위기와 기회 공존

이통사의 해외 진출에는 위기와 기회가 공존한다. 우선 국내 이동통신 산업이 외국에 비해 발전 속도가 빠르다는 점에서는 긍정적이다. 이동통신망 컨설팅, 무선인터넷 등 ‘돈 되는’ 부문에서 고수익을 낼 수 있기 때문이다.

SK텔레콤이 미국 ‘힐리오’의 타깃을 무선인터넷 수요가 높은 현지의 젊은 고객층으로 잡은 것도 그런 이유다.

그러나 일각에서는 CDMA에 편중된 해외 진출 방식을 다변화 해야한다는 목소리를 내놓고 있다.

해외 이동통신 시장은 이미 20억명의 가입자로 CDMA보다 7배 이상 큰 유럽형 이동전화(GSM)가 대세로 자리 잡고 있기 때문이다. 중국·브라질·인도·러시아 등 ‘브릭스’ 국가는 이미 CDMA에서 GSM으로 방향을 선회하는 정책을 펴고 있다.

따라서 이통사들은 CDMA보다는 GSM 기반의 기술인 WCDMA, 고속데이터패킷접속(HSDPA) 및 가까운 미래에 도래할 4G를 기반으로 해외 시장을 뚫어야 한다고 전문가들은 지적한다.

아울러 해외 사업이 본격적인 궤도에 올라서기 위해서는 장기적인 설비투자가 뒤따라야 한다는 점도 이통사들에는 위협 요소다.

SK텔레콤의 경우 지난해 해외 사업 실적은 베트남 2700만달러, 중국 유니SK 270만달러, 몽골 스카이텔 1220만달러 수준이다.

■정부가 적극 지원해야

이동통신사들은 자사가 원활하게 해외 사업을 펼치기 위해서는 무엇보다 정부의 든든한 ‘후방 지원’이 필요하다고 입을 모은다.

통신은 기간·규제 산업이라는 점에서 정부 간 정책 협력이 밑바탕이 돼야 보다 효율적인 현지 사업이 가능하기 때문이다.

즉 해당 국가에서 토종업체들과 공정한 경쟁을 보장하고 우호적인 규제 환경을 조성해주는 ‘물밑 작업’이 필요하다는 것.

이미 지난 2003년 당시 진대제 정보통신부 장관은 베트남을 방문, S-텔레콤(SKT텔레콤이 투자한 S폰이 운영하는 이통사)와 다른 통신사업자 간 공정한 경쟁을 할 수 있는 환경을 마련해줄 것을 부탁하기도 했다.

또 지난 2004년 10월 노무현 대통령의 베트남 방문 이후 베트남 사업의 조인트 벤처(JV) 전환논의가 진전되는 가시적인 성과를 올리기도 했다.

그러나 이통사들은 주무부처인 정보통신부뿐 아니라 범정부 차원에서 외국 규제 기관과의 ‘물밑 협상’이 활발히 진행되기를 내심 바라고 있다.

실제 최근 한·미 자유무역협정(FTA)에서 미국이 우리나라 정부에 통신사업자의 기술에 대해 간섭하지 말도록 요구한 것과 지배적 사업자의 의무 대상에 재판매를 포함토록 요구한 것은 미국 정부가 자국 통신업체를 보다 수월하게 한국 시장에 진입케 하기 위한 노력의 일환이다.

현재 업계에서는 우리나라 정부가 국내 통신사업자의 해외 진출을 실질적으로 지원키 위해서는 미국의 경우와 같이 해외 통신시장의 시스템을 면밀히 분석하고 이를 기반으로 국내 사업자와 토종업체 간 경쟁 활성화를 위한 정책을 이끌어 내야 한다는 목소리가 나오고 있다.

이에 대해 김혜영 정보통신부 협력기획팀장은 “국내 이동통신 업체가 해외에서 원활하게 사업을 할 수 있도록 정부 고위급 인사 간 면담 등 커뮤니케이션 기회를 마련하는 등의 간접적인 지원을 아끼지 않고 있다”고 말했다.

/정보과학부

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지