■“너였구나! 감정의 굴레”

서울 이태원 어귀를 지나다보면 페르시안 카펫을 펼쳐 놓은 상점이 보인다. 그 곳에 있는 자주색 아라베스크 무늬의 카펫을 보면 어릴 적 살던 집이 생각난다.

30년 전 쯤 중산층 가정에 카펫을 까는 일이 유행이었던 것 같다. 수입해 온 카펫은 밍크코트 못지않은 가격이어서, 당시 어머니는 둘 다 욕심나면서도 부득이 하나만 선택하셔야 했다. 결국 옷보다는 집을 ‘부티’ 나게 꾸미는 쪽으로 마음이 기우셨다.

서머셋 모옴은 ‘인간의 굴레’(1915)라는 소설에서 마침 페르시안 카펫 이야기를 늘어놓고 있다. 조용히 카펫 위에 자신만의 무늬를 만들어가는 것이 인생이란다. 카펫에 싫증이 나있던 탓이었는지 필자는 그 끝맺음이 별로 신통치 않다고 생각했다.

‘굴레(bondage)’란 노예처럼 속박된 상태를 뜻한다. 소설 전체에 걸쳐 저자는 인간이 매어있는 굴레에 대해 잔뜩 이야기를 벌려놓고 그것으로부터의 해방을 주장하려는 듯했다. 지루한 카펫에 인생을 빗대면서 다소 무책임하게 글을 마감하리라고는 상상하지도 못했다.

이 소설에는 굴곡진 인생을 살아가는 주인공이 등장한다. 남자는 절름발이로 태어나서, 불편한 다리 때문에 수도 없이 좌절한다. 직업도 목사에서 화가로, 또 의사로 계속해서 바꾼다. 자신이 무엇을 원하는지 뚜렷이 알 수가 없기 때문이다. 그런 그의 삶은 한 번 잘못 맺어진 사랑의 인연으로 인해 헤어나지 못할 만큼 엉키고 얼룩지고 만다.

여자는 매번 남자의 인생에 있어 결정적인 시점에 나타나 그의 삶을 한결 구질구질하고 어지럽게 흩어놓는다. 남자가 가장 힘든 때 나가버리는가 하면, 남자가 의사 시험을 보는 날 다시 와서는 함께 있어달라고 애원한다. 그렇게 돌아오고 떠나기를 반복하다가 병들고 아픈 몸이 되어서야 남자에게 돌아온다. 남자는 그 여자가 자기 삶의 굴레라는 것을 알면서도 완전히 떨쳐버리지 못한다.

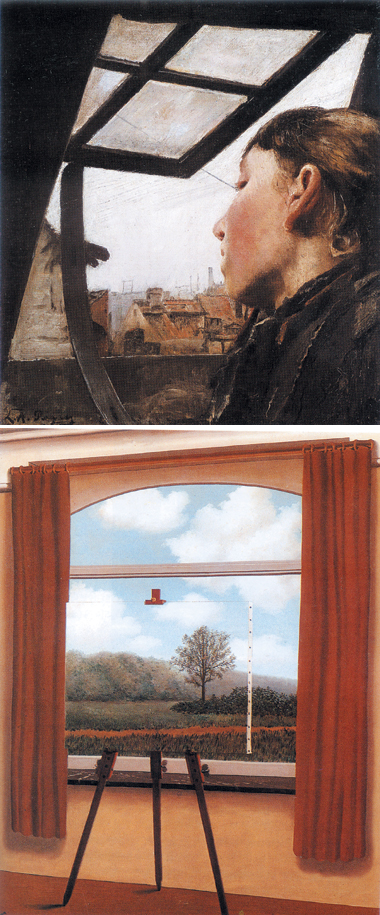

인간의 굴레란 이런 모습이 아닐까 연상되는 그림을 하나 소개한다. 덴마크 화가 링이 그린 ‘창밖을 보는 소녀’이다. 그림 속의 방은 화가가 코펜하겐에서 세든 조그만 다락방 화실이다. 완전히 젖혀지지 않는 창문의 틈새로 모델을 선 소녀가 얼굴을 내밀어 바깥 거리를 바라보고 있다. 네모난 창틀의 선, 덮개 창문의 선, 그리고 세로로 반호를 그리는 창문 지지대의 선이 이중삼중으로 겹겹이 소녀를 가두어놓는다. 소녀는 창문 틈새로 겨우 바깥세상을 볼 수 있을 뿐이다. 그녀의 시선은 자유를 갈망하고 있다. 마치 소설의 주인공이 사랑에서 자유로워지기를 간절히 바랐던 것처럼 말이다.

‘인간의 굴레’라는 제목은 17세기의 철학자 스피노자가 쓴 책 ‘윤리학’의 일부에서 따온 것이다. 스피노자가 말하는 인간의 굴레란 한마디로 인간이 감정의 노예가 되는 것을 뜻한다. 모옴의 주인공 역시 격정의 덫에 매어있는 사람이었기에, ‘인간의 굴레’를 제목으로 가져온 것은 너무나 적절했다.

스피노자는 감정에서 자유로워질 수 있는 방법을 이성의 통제력에서 찾고 있다. 하지만 이성의 힘만으로 어떻게 밀려오는 감정의 파도를 막겠는가. 격정이 오기도 전에 미리 대처할 수 있는 사람은 또 이 세상에 몇이나 있겠는가. 감정은 늘 세상 저 너머에 있는 것처럼 느껴진다. 그것은 예고도 없이 괴물처럼 갑작스레 뒤통수를 치며 자신의 존재를 알린다. 때로 그것은 너무도 광포해서 곁에 있을 때에는 제대로 모습을 볼 수가 없고 오직 휩쓸고 지나간 상흔만 볼 수 있을 뿐이다.

인간의 이성은 감정을 통제할 만큼 월등하지는 않다. ‘X-파일’이라는 외화 시리즈가 있었다. ‘X-파일’에는 과학적인 마인드를 가진 스컬리 요원과 초자연적인 현상을 믿는 멀더 요원이 등장한다. 이 두 사람이 사건을 해결해 나가는 시각은 대립하면서도 보완적이어서 특별한 재미를 끌었다. 스컬리는 사지가 뜯겨나간 징그러운 시체 앞에서도 눈썹 하나 떨리는 일 없이 냉철한 태도로 해부를 하고 병균의 성분을 분석한다. 하지만 그녀는 이성으로 밝혀낼 수 없는 것들에 대해서는 “멀더, 지금 당신이 하는 말이 논리적이라고 생각해요?”하고 조목조목 따지고 들지만 벽에 부딪힌다. 이에 반해 멀더는 사건해결의 상당 부분을 논리보다는 느낌에 맡기는 자이다. 그는 느낌이 주는 감지 능력을 통해 스컬리가 보지 못하는 여러 가능성들을 하나씩 열어 보인다.

이성이 아니라 느낌이 혹시 해결책이 아닐까. 필자는 페르시안 카펫을 끌어들인 모옴의 인생론이 요즘 들어서야 조금씩 가슴에 와 닿는다. 무늬를 만들기 위해서는 공식대로 하는 것도 중요하지만 그때그때의 느낌에 손을 맡겨보아야 할 것 같다. 그래야 천편일률적이지 않은 자기만의 독특한 무늬가 탄생하기 때문이다.

이 시점에서 초현실주의자 르네 마그리트의 그림 ‘인간의 조건 I’을 한번 감상해보자. 사실 이 그림은 매우 난해하기 때문에 나름대로 어렴풋이 의미를 짐작하기만 할 뿐이다. 그림을 보면, 창밖으로는 실제로 풍경이 펼쳐져 있고 창안에는 똑같은 풍경을 그린 캔버스가 놓여있다. 풍경과 그림은 아주 꼭 들어맞아서, 어디까지가 풍경이고 어느 것이 그림인지 가려내기 어렵다. 유리창이라는 틀이, 또 캔버스라는 틀이 풍경 앞에 놓여있지만, 안과 밖을 명쾌하게 구분하지도 않는다. 그 틀은 마술과도 같아서 한편으로는 구속하고 다른 한편으로는 드러낸다. 밖의 것이 안에도 있고, 안의 것이 밖에도 있다.

사람은 자기 자신을 더 잘 보기 위해서 타인의 눈을 필요로 하고, 나 자신의 욕망을 더 잘 느끼기 위해서 타인의 촉감을 필요로 한다고 한다. 궁극적으로 인간의 감정이란 막고 통제하려고 하면 굴레가 되지만, 느끼고 만끽하려고 하면 자신을 더 잘 알게 하는 마술의 틀이 되는 것이다.

/myjoolee@yahoo.co.kr

■사진설명=안데르센 링, '창밖을 보는 소녀', 1885, 캔버스에 유채, 33x29㎝, 오슬로 국립 미술관(위쪽작품) 르네 마그리트, '인간의 조건 I', 1933, 캔버스에 유채, 100x81㎝, 슈아젤, 클로드 스파크

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지