■행복이 뭐냐고 물으신다면...

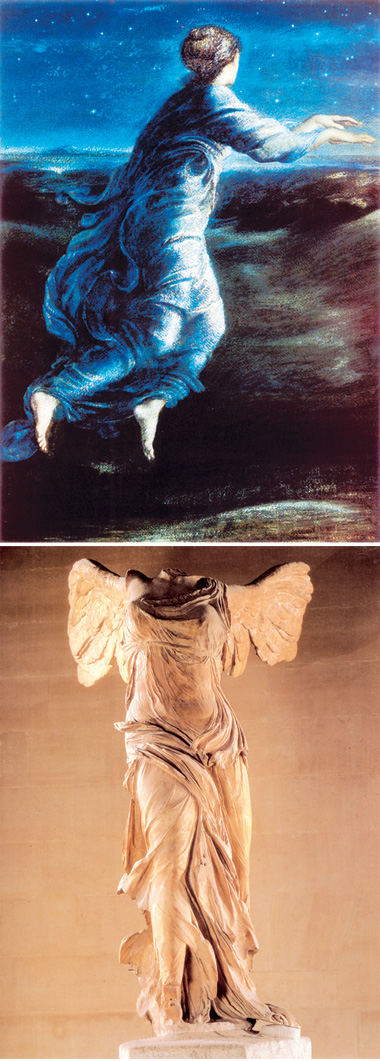

영국의 유미주의 화가 번-존스가 그린 ‘밤’은 방황하는 어느 영혼을 보여주는 것 같다. 전체적으로 검푸르게 밤의 장막으로 덧씌워진 가운데 멀리 수평선 너머로 해안선과 산이 흐릿하게 보인다. 그림 속 여인은 몽유병 환자처럼 두 손을 앞으로 내민 채 외로이 허공 속을 떠다닌다. 두 발을 땅에 붙이지 못하는 것을 보니 그녀는 몽상가인 모양이다. 아직도 세상에 옳고 그름이 있다고 믿으며, 아직도 자존심이 실리보다 앞서고, 아직도 주류에 있는 사람들이 사는 방식을 따라가지 못하고 주변을 빙빙 맴돌고 있나보다.

인간은 노력하는 한 방황한다고 위대한 문호 괴테는 말하지만, 이제는 정말 땅에 발을 딛고 싶다. 아니 땅만 보고 걸어가도 행복할 수 있으면 좋겠다. 인간에게는 ‘행복을 추구할’ 권리가 있다고 한다. ‘행복할 권리’라고 말하면 더 좋으련만, 책임을 피하듯 ‘추구’라는 단어를 슬며시 끼워 넣은 법 문구의 현명함에 대해서 누군가 지적했다. 행복은 쉽게 만날 수 없기에, 만난다 해도 너무 짧고 붙잡아 둘 수 없기에, 평생을 두고 추구하기만 해야 하는 그 무엇인지도 모르겠다.

생각해보면 순간순간 행복과 마주쳤던 기억들이 있다. 그 중 하나는 학문에 갓 입문한 초심자 시절 파리 루브르 미술관에서 처음으로 ‘사모트라케의 니케’상을 보았을 때였다. 그리스 헬레니즘 시기에 제작된 승리의 여신상. 이렇게 작품에 눈도장을 찍는다는 개념이 아니었다. 샅샅이 미술관을 돌아다닌 후 다리가 아파서 잠시 계단에 주저앉아 쉬고 있는데, 긴 복도 끝으로 휘광을 두른 듯 우러러보이는 석상 하나가 눈에 들어왔다.

다가가 보았다. 니케 여신이 뱃머리에 서서 순풍을 맞고 있었다. 승리하고 돌아오는 오디세우스의 배 위에 당당히 선 그녀의 모습이 석상 위로 교차하듯 스치고 지나갔다. 얇은 옷자락의 섬세한 주름들이 바람에 날리고 있었다. 돌이라고는 믿어지지 않을 만큼 정교하게 표현된 여신의 옷자락은 몸에 착 들러붙어 배와 허벅지를 드러낸다. 둔탁한 재료를 가지고 솜처럼 부드러운 날개의 깃털을 표현해낼 수 있다는 것도 기막힌 역설이었다. ‘승리의 여신이 나를 부를 줄이야!’ 그 날 도록에 써 놓은 메모를 보니 뭉클한 감동이 일어났다. 꼭 다시 한 번 루브르에 가보고 싶어졌다.

파랑새를 찾는 마음으로 파리 행 비행기에 올랐다. 덕분에 통장 잔고가 고작 8만원 남게 되었다. 모아 둔 것도 없는 주제에 이렇게 화려한 도시에 날아오다니 언제 철이 들려는지 모르겠다. 한 해의 마지막 날이었고, 파리의 거리는 웅성웅성한 분위기였다. 사람들이 침낭과 담요, 그리고 샴페인 한 병씩을 들고 모여들고 있었다. 에펠탑 앞에 모여 밤새 불꽃놀이 구경을 하면서 새해를 맞을 계획이었나 보다.

시차 적응이 안 되어 잠은 안 오고, 누워 있기 답답해서 새해의 동이 트자마자 밖으로 나갔다. 거리 청소부가 쉬는 날이어서 그런지 길에 개 배설물로 발 디딜 틈이 없었다. 결국 ‘끈적’ 하면서 밟고 말았다. 좀 더 걷다보니 길 곳곳에 비둘기 떼들이 열심히 모이를 쪼아대고 있었다. 가까이 갔다가 못 볼 것을 봤다. 어제 밤새 흥에 겨워 샴페인을 터뜨리던 사람들이 새벽녘에 곳곳에 토를 해 놓았고, 비둘기들이 먹고 있는 것은 바로 그것이었다.

이번에는 사람과 마주쳤는데, 언뜻 본 얼굴이 귀신같아 소스라치게 놀랐다. 다시 보니 화장이 번져 팬더곰처럼 눈 주변이 꺼멓게 번져 있는 상태였다. 엊저녁 파티 때 짙은 화장을 하고 놀다가 그냥 잠든 모양이었다. 개똥에, 비둘기에, 여자의 얼굴까지, 파리의 아침은 그다지 상쾌하지 못했다. 불꽃처럼 화려했던 어젯밤과는 완전히 다른 이미지였다.

다음 날에는 드디어 루브르 미술관에 줄을 섰다. 베스트셀러인 ‘다빈치 코드’의 배경이 되는 바람에 그 해 루브르는 기존의 관광객에 책 매니아까지 겹쳐 웬만한 각오 없이는 들어가기 어려웠다. 행복을 다시 만나야 한다는 절박한 마음으로 필자는 기다리고 기다려서 마침내 입장하였다. 그리고 몰려있는 사람들을 비집고 가까스로 예전에 그토록 감격했던 그 석상 앞에 서 보았다. 여전히 아름다웠다. 하지만 마치 지나간 사랑과 해후한 듯 그 수려한 선은 이미 저만큼 무뎌져 있었다. 못 본지 불과 10여 년이 흘렀을 뿐이고, 그동안 돌이 닳았을 리는 만무했다. 무뎌진 것은 작품이 아니라 필자의 마음이었던 것이다.

‘이제 어디 가서 뭘 찾아야 하지?’ 그 때 눈에 들어 온 것은 지폐 한 장이었다. 새해 첫날 개똥을 밟았던 게 운이 되어 돌아왔는지, 20유로짜리 한 장을 주웠다. 지하철역 안을 걸어가고 있는데, 연주하는 소리가 들렸다. 수염이 덥수룩하고 머리도 길게 늘어뜨린 메트로 연주가 한 사람이 징 같이 생긴 것을 크기별로 여러 개 가져다 놓고 손으로 두드리고 있었다. 울림소리가 듣기 좋은 그 징들은 제각각 다른 음을 내었고, 두 개씩 두드리면 멋진 화음이 되었다. 주운 돈은 빨리 써버려야 하는 법. 20유로를 그에게 주면서 연주를 부탁했다. 세상 이치에 훤한 듯 닳고 닳은 이 늙은 연주가는 필자가 여태 무엇을 찾아 헤매었는지 모든 걸 꿰뚫어 보는 듯 묘한 미소를 지었다.

낡고 칙칙한 지하철역에서 이름도 모르는 아마추어가 연주하는 흔해빠진 ‘장밋빛 인생’에 이유를 알 수 없이 가슴이 찡해지더니 눈물까지 나려고 했다. 감동은 이런 곳에도 숨어있구나. 행복은 언제나 의외의 순간 예기치 못한 곳에서 기지개를 펴며 모습을 드러내는가 보다. 하지만 이제는 안다. 10년 후 물어물어 다시 이 연주가를 찾아온다한들 지금과 똑같은 느낌을 받지는 못하리라는 것을. 행복은 하나의 모습을 가지고 있는 것이 아니라 매번 색깔이 달라지는 카멜레온이기 때문이다. 그것은 추구하고 마침내 성취하는 어떤 것이 아니라, 끊임없이 발견하고 매순간 경험하는 그 무엇이 아닐까. 끝.

/myjoolee@yahoo.co.kr

■사진설명=에드워드 번-존스, '밤', 1870, 캔버스에 수채, 79x56㎝, 개인소장(위쪽사진) '사모트라케의 니케', 기원전 200∼190년경, 대리석, 높이 240㎝, 루브르미술관

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지