|

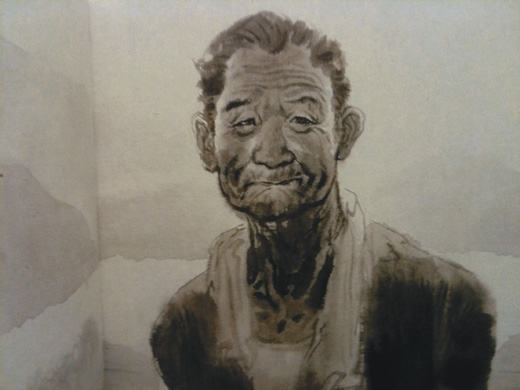

| ▲ 박순철/흘러간다, 66×190㎝ 한지에 수묵/2010 |

미술시장에서 '한국화는 죽었다'고 할 정도다. 톡톡 튀는 서양화 일색의 팝아트 대세 속에 움츠러들었다. '그림 하면 한국화'였던 1970∼80년대 화려한 영광도 사라졌다. 알록달록 화려한 색감에 눌려 담백한 '먹 맛'은 진부함으로 가라앉았다. '퓨전시대, 작가들도 대부분 먹을 버리고 아크릴로 돌아섰다.

이런 가운데 한국화의 전통적 기법을 이어오고 있는 중견 한국화가 3명이 전시를 하고 있어 눈길을 끈다.

임서령(48), 고찬규(인천대 조형예술학부 교수·47), 박순철(추계예술대 미술학부 교수·47)로 끈기있게 자신의 조형세계를 깊이 연구해 오고 있는 한국화가들이다.

같은 한국화를 전공했지만 중앙대·홍익대·이화여대 등 출신학교도 다르고 제작기법도 다르다. 세 작가의 공통소재는 인물이다. 고찬규는 진채인물화, 박순철은 수묵인물화, 임서령은 장지기법의 담백한 인물화로 각각 독자적인 필법을 구사한다.

인물화에 매료되어 서로를 관심있게 지켜보던 동년배는 마침 같은 동네에서 작업하는 인연까지 이어졌다. 1년 전, 작품의 성격은 다르지만 의기투합했다. "그리기에 충실하자, 회화적인 본질이 소중한 것 아닌가. 한국화 기획전이 없다고 탓 말고 직접 해 보자"고 나선 것.

25일부터 서울 관훈동 인사아트센터 4·5·6층 각 층에서 '따로 또 같이' 열리는 이번 전시는 작가들의 개인전이자 '한국화는 아직 유효함'을 보여준다.

|

| ▲ 임서령/The blue bird, 74×38㎝ 장지, 수간채색/2009(왼쪽 그림), 고찬규/The road taken, 162×97㎝ 한지에 과슈/2010 |

인물화는 인간에 대해 세심하고 따뜻한 관심이 절실한 장르다. 기술적 표현력은 말할 것도 없고 나와 우리에 대한 이해가 없이는 표현할 수 없는 영역. 그동안 현대 회화 속 인물화는 극사실적으로 표현해 대상의 겉면에 치중하고 있다. 반면 이들 세 명의 인물화는 좀 다르다. 화려하지는 않지만 간결하고 절제된 선과 채색으로 현대인의 내면 풍경을 담아내고 있다. 반짝 가벼움의 시대, 묵묵하고 진지하게 전통 회화를 놓지 않고 있는 이들 세 명의 작업은 정체성마저 흔들리는 현대 한국화의 새로운 방향과 가치를 이끌어 내고 있어 주목받고 있다.

전통 한지에 수십 번의 붓질로 채색하는 임서령의 작품은 섬세한 결이 살아나는 담백하고 단아한 인물화가 특징이다. 색채는 물론 인물 혹은 작은 경물과 공간의 표현도 함축적이다. 대부분 인물은 화려하게 꾸미고 치장하지 않았으나 한국적 여성성을 고스란히 드러낸다. 여인의 삶에 관한 이야기를 형상화했다.

한옥에서 자랐다는 작가는 여백과 공간에 민감하다. 작품의 화면은 인물배치가 한쪽으로 되어 있거나 의도적으로 여인의 뒷모습이 강조되어 있다. 공간을 최대한 넓게 해 보는 사람으로 하여금 자유롭게 상상이나 연상을 할 수 있게 한다.

고찬규는 현대인의 고단한 일상을 진채기법으로 그렸다. 과슈를 엷게 여러 번 반복해서 칠한 바탕 화면이지만 무겁거나 탁하지 않다. 오히려 맑고 차분한 깊이감으로 인물들이 전하는 삶의 진한 페이소스를 느끼게 해 준다. 화면에 등장하는 무표정한 인물은 정면을 빤히 바라보며 관객에게 말 걸기를 시도한다. 이번 개인전의 주제로 삼은 'The Road Taken'이라는 제목처럼, 보는 이마저 삶의 여정을 함께할 길동무로 여기고 있는지도 모른다. 전통기법과 여백의 조형미로 담아낸 작품은 한 장의 스냅사진처럼 현대인의 자화상으로 읽혀지고 있다.

수묵을 고수하는 박순철은 섬세한 묘사보다는 대담한 붓질과 생략에 의한 표현방식으로 기운생동의 역동성을 보여준다. 서민들이 겪는 내면의 고충과 애환을 담백한 필치로 담아낸다. 주름이 자글거리고 세파에 찌든 듯한 노인·철거민 등 사회적 아픔이 있는 곳에 시선이 닿아 있다. 단순하고 간결한 수묵화지만 그 안에 동양적 정신성과 전통성을 함축해 내고 있다. 오랜 기간 인간의 내면 풍경을 좇았던 작가적 고집에서 비롯됐다. 박순철은 '수묵 인물화'의 대표 작가로 정평이 나 있는 작가다.

1990년대 중반 대한민국 미술대전에서 최고상을 받은 작가는 '한국화 스타 작가'로 이름을 알렸다. 그는 이제 잘 그리는 것도 싫고 어디에 얽매이는 것도 싫다고 한다. 그래서일까. 자유자재로 풀어져 번진 농묵은 질박하면서도 한낮의 휴식처럼 여유로움이 전해진다. 전시는 30일까지.(02)736-1020/hyun@fnnews.com박현주 미술칼럼니스트

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지