돈을 제때 갚지 않는다는 이유로 반복적으로 부당한 요구를 하는 불공정 채권추심이 사실상 전 금융권에 만연한 것으로 나타났다.

채권추심을 하는 신용정보회사뿐만 아니라 저축은행, 카드, 캐피털사 등의 불공정 채권 추심 신고도 적지 않았다. 또 전체 채권추심사의 33%는 신한, 우리, 국민 등 주요 금융그룹의 계열사나 자회사였다.

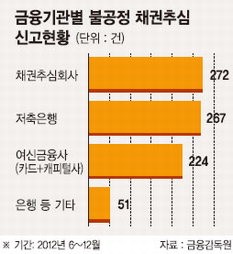

8일 금융권에 따르면 지난해 6월부터 12월까지 금융감독원에 신고된 불공정 채권 추심 건수는 모두 814건이다. 이를 각 금융기관별로 보면 채권추심을 주로 하는 신용정보회사들에 대한 불공정 신고가 272건으로 가장 많고 저축은행 267건, 카드사나 캐피털사 등 여신금융사들에 대해서도 224건의 불공정 추심이 신고됐다.

특히 적발 건수가 가장 많은 채권추심회사들 가운데는 대형 금융지주사나 은행에서 운영하는 곳이 적지 않은 상황이다. 실제 전국의 23개 채권추심회사 가운데 30% 정도는 대형 금융그룹의 계열사 내지는 자회사로 운영 중이다.

KB금융지주 산하에는 KB신용정보가, 신한금융지주에는 신한신용정보가 속해 있고 우리신용정보의 경우 우리은행의 자회사다. 또 기업은행은 IBK신용정보를, 씨티은행은 씨티크레딧 신용정보를 통해 채권추심 업무를 한다.

지방금융사에도 자사 채권추심회사가 있다. 대구은행이 속한 DGB금융그룹은 대구신용정보를 자회사로 갖고 있고 부산은행 계열 BS금융그룹은 BS신용정보 회사를 통해 채권추심 업무를 하고 있다.

이들 금융그룹 신용정보 회사의 채권 추심 대상은 자사의 카드, 캐피털, 은행 고객이 대부분. 자사 고객 가운데 연체 기간이 길거나 신용등급 등이 불안정한 고객들에 대해 추심 업무를 한다.

금융사 관계자는 "금융사 채권추심의 경우 1금융권인 은행이 가장 양호한 편이고 카드, 저축은행, 보험 분야 순으로 많아지는 편"이라며 "특히 경기 상황에도 영향을 많이 받아 경기가 좋지 않을수록 연체에 따른 채권 추심이 빈번하다"고 말했다.

금융감독원 관계자는 "채권추심사의 경우 법적 감시망이 높은 편이기 때문에 불법행위를 하기는 쉽지 않다"며 "그러나 저축은행이나 대부업체 등 추심업무 감시에 대한 관심에서 다소 먼 금융사들의 경우 오히려 불공정 채권 추심에 노출돼 있는 경우가 있다"고 말했다.

jiany@fnnews.com 연지안 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지