헌재, 위헌 여부 공개변론

"8촌이내 금지 한국이 유일

혼인의 자유 지나치게 침해"

"범위 넓다고 위헌사유 안돼

혈족 중심 공동체 의식 여전"

"8촌이내 금지 한국이 유일

혼인의 자유 지나치게 침해"

"범위 넓다고 위헌사유 안돼

혈족 중심 공동체 의식 여전"

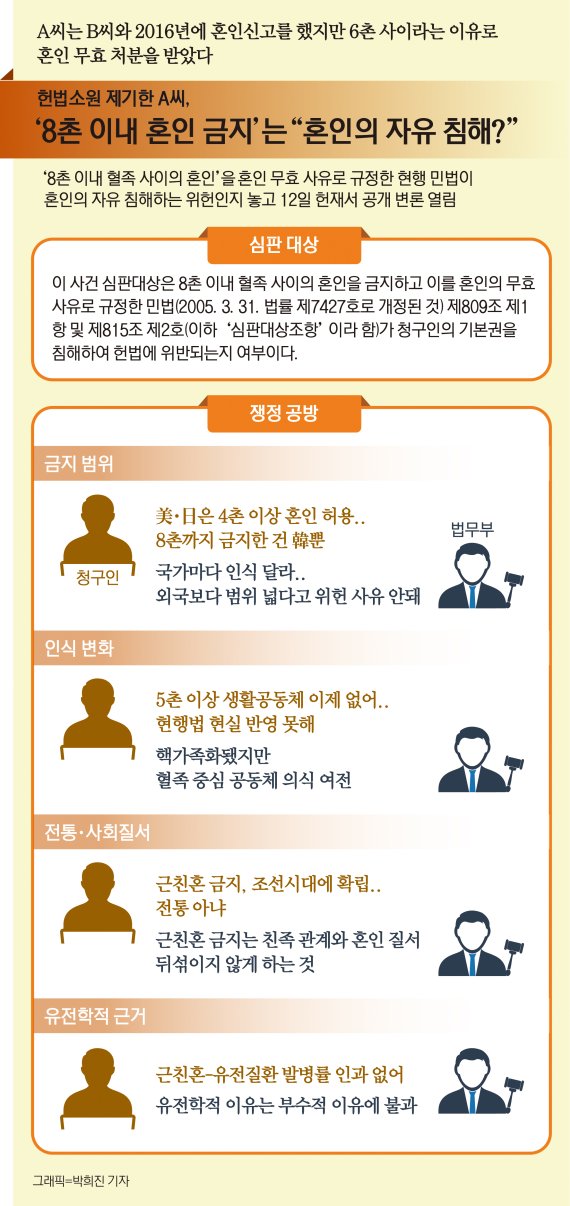

헌재는 이날 A씨가 "민법 제809조 1항 등이 혼인의 자유를 침해하는 위헌"이라며 제기한 헌법소원 사건의 공개변론을 진행했다. 해당 조항은 '8촌 이내의 혈족(친양자의 입양 전의 혈족을 포함) 사이에서는 혼인하지 못한다'며 근친혼을 금지하고 있다. 위반 시엔 민법 제815조 제2호에 따라 혼인 무효 처분을 받는다. 헌법소원을 제기한 A씨는 지난 2016년 5월 B씨와 혼인신고를 했으나 같은 해 8월 B씨가 6촌 사이라는 이유로 혼인 무효 소송을 내 패소했다.

이날 헌재는 심판대상조항이 과잉금지원칙을 위반해 결혼의 자유를 침해하는지, 심판대상조항이 오늘날의 친족관념에 부합하는지 등을 심리했다.

■청구인 "결혼의 자유 과잉 침해"

A씨 측은 "독일·스위스 등은 3촌 이상, 미국·일본 등은 4촌 이상 방계혈족 사이의 혼인을 허용하고 8촌까지 금지한 나라는 우리나라뿐"이라며 "우리 민법 범위가 지나치게 광범위하다"고 주장했다.

그 범위가 오늘날 친족관념에 부합하지 않는다는 지적도 있었다.

A씨 측 참고인인 현소혜 성균관대 법학전문대학원 교수는 "8촌 이내 방계혈족까지 가족으로 본 것은 조선시대에 사대부가 4대까지 제사를 지내던 문화에서 유래했지만 지금은 종갓집에서도 그런 문화가 줄고 있다"며 "직계혈족 간 근친혼 금지는 가족 유지를 위해 반드시 필요하나 그 이상은 과잉금지원칙을 위배한다"고 강조했다. 현 교수는 "가족도 아닌 사람에게까지 사회적·심리적 목적을 이유로 혼인을 제한하면 피해의 최소성 원칙에 반한다"고 밝혔다. 이어 "근친혼과 유전질환의 발병률 사이에는 인과관계도 없다"며 "설령 유전질환이 발생하더라도 혼인 당사자가 스스로 감당할 문제"라고 말했다.

■법무부 "공동체 질서에 필요"

반면 이해관계인인 법무부 측은 "외국에 비해 근친혼 범위가 넓지만 국가마다 인식이 다르다"며 "외국 입법례에 비해 우리 법의 범위가 넓은 것이 논리필연적으로 위헌이란 결론을 가져오는 건 아니다"고 맞섰다.

법무부는 또 "우리 사회가 핵가족화, 개인화된 것은 맞지만 혈족을 중심으로 한 공동체 의식은 여전히 우리 사회의 기초고 민법 제777조 제1호도 8촌 이내의 혈족을 친족으로 규정하고 있다"며 "근친혼 금지는 친족관념과 혼인질서가 뒤섞이지 않도록 한다는 점에서 법익의 균형성을 충족한다"고 반박했다.

청구인 측이 지적한 유전학적 목적에 대해 법무부 측 참고인 서종희 건국대 법학전문대학원 교수는 "심판대상조항을 입법할 당시에 유전학적 목적은 적극적으로 고려되지 않았다"며 "혼인을 금지한다고 출산까지 막을 수는 없으므로 유전학적 이유는 검토 대상이 아니다"라고 일축했다.

이날 직권지정 참고인으로 출석한 전경수 서울대 인류학과 명예교수는 "가족개념에 변화가 있다 해도 여전히 문중·당내를 기반으로 한 재례, 상례가 유지되는 한, '8촌이 곧 근친'이란 관념은 오늘날에도 보편타당한 관념"이라고 법무부 측을 옹호했다. 그는 다만 "혼례문화는 재례, 상례와 달리 자기중심적 친족관계의 경향을 강하게 반영하는 점도 고려해야 한다"면서 "그에 한해 '8촌이 곧 근친'이란 관념이 오늘날 보편타당하다고 단정키는 어렵다"고 덧붙였다.

mountjo@fnnews.com 조상희 기자 조윤진 인턴기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지