SK하이닉스 시총 90조원, 지분을 10% 더 확보하기 위해 9조 필요

[파이낸셜뉴스]탈(脫)통신을 지향해온 SK텔레콤이 올해 안에 중간지주사 전환을 완성할지에 업계가 촉각을 곤두세우고 있다.

중간지주사로 전환하면 통신·반도체·커머스·보안회사 등 핵심 자회사를 거느리고 SK그룹 우량회사인 SK하이닉스는 손자회사에서 자회사로 승격해 인수합병(M&A)을 유연하게 할 수 있게 된다.

■인적분할 통해 M&A도 유연화

1일 업계에 따르면 SK텔레콤이 2일 이사회에서 중간지주사 전환 이슈가 거론될지에 관심이 쏠리고 있다. 몇년 전부터 주총때 마다 SK텔레콤을 투자회사(중간지주사)와 MNO(통신회사)로 인적분할 것이라는 분석이 나왔다.

인적분할은 물적분할과 달리, 회사를 분할해도 신설법인 주식을 주주가 그대로 나눠 갖는다.

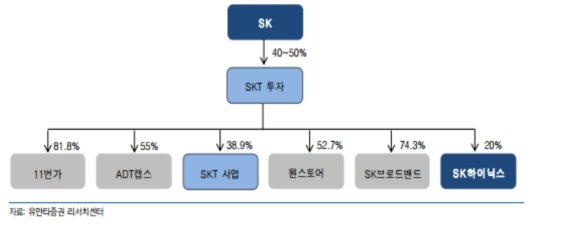

이렇게 하면 SK주식회사 아래 있는 SK텔레콤은 중간지주회사가 된다. 그 아래 기존 SK텔레콤으로부터 통신사업만 불리한 SK텔레콤(MNO회사), SK하이닉스, 11번가, SK브로브밴드, ADT캡스, 원스토어 등 자회사를 거느리는 구조가 만들어진다. SK텔레콤은 중간지주회사지만 이를 보유한 SK주식회사와 합병할 수도 있다. 시간이 걸리지만 SK주식회사와 SK텔레콤이 합쳐서 지주회사가 될 수 있다는 개념이다.

중간지주사로 전환할 경우 SK그룹 입장에선 경영상 운신의 폭을 넓힐 수 있게 된다.

반도체 회사인 SK하이닉스가 관련회사를 인수합병하기 수월하다. SK하이닉스는 현재 SK주식회사→SK텔레콤→SK하이닉스 형태의 기업지배구조에 속해있다. 손자회사인 SK하이닉스는 M&A를 할 경우 피인수 회사의 지분을 100% 사들여야만 가능하다. SK텔레콤이 중간지주회사가 되면 SK하이닉스는 자회사가 돼 M&A할 때 지분 100% 부담이 사라질 수 있다.

SK텔레콤은 지주회사 형태로 변하면서 각각 통신·반도체·커머스·보안회사를 컨트롤하는 사령탑 역할을 하게 된다.

SK텔레콤의 중간지주사 계획은 지난 2019년 박 부회장이 하이닉스 이사회 의장에 선임되면서 급물살을 탈 것으로 예상됐다. 하지만 준비과정 중 코로나19로 인해 차일피일 미뤄졌다. 이번 인사에서 박 부회장을 승진 시킨 것은 더 이상 지배구조 개편을 미룰 수 없다는 최태원 회장의 판단 때문으로 분석된다.

다만 지주사 조건을 맞추기 위해선 SK텔레콤이 가진 SK하이닉스 지분을 높여야 한다. 현재 국회 계류중인 공정거래법 개정안에는 지주사가 보유해야 할 자회사 지분율을 현행 20%에서 30%높이는 내용이 담겨 있다. 현재 SK텔레콤이 보유한 SK하이닉스 지분은 20.1%다. SK하이닉스의 시가총액이 90조원인 것을 감안하면 지분을 10% 더 확보하기 위해 9조원의 현금이 필요하다. SK하이닉스의 값어치가 오를 수록 더 많은 현금이 필요할 수도 있다.

■중간지주사 '득'일수도 '독'일수도...엇갈린 전망

증권업계에선 중간지주사 전환 효과에 대해 엇갈린 전망을 내고 있다. 유연하게 경영을 할 수 있지만 투자자 측면에선 득실이 있다는 해석이다.

중간지주사로 전환할 경우 SK텔레콤보다 모회사인 SK주식회사 투자자에 이득이 클 수 있다는 분석이다. 또한 SK텔레콤이 저평가를 받고 있어 인적분할을 하게 되면 보유자산이 따로 상장되는 효과로 자연스럽게 시가총액이 높아질 것이라는 의견도 나온다.

하나금융투자 김홍식 연구원은 “장기적으로 볼 때 SK텔레콤의 인적분할을 호재라고 판단하는 게 맞을까 하는 강한 의문이 든다”면서 “결국은 SK주식회사와 SK텔레콤의 중간지주사 합병 가능성이 부각될텐데 이 경우 SK텔레콤 중간지주사가 주가에는 부정적일 수 밖에 없다”고 내다봤다.

이와 달리 유안타 증권의 최남곤 연구원은 “인적분할을 할 경우 SK주식회사에만 유리하고 중간지주사인 SK텔레콤에만 불리할 것이라는 우려는 지나친 비약이 될 수 있다”면서 “인적분할을 하더라도 SK주식회사가 중간지주회사인 SK텔레콤의 가치를 의도적으로 낮추기 어렵다“고 말했다. 최 연구원은 그러면서 “그룹 입장에서는 합병이라는 옵션이 급하지도 않고, 무리해서 합병할 의도도 없어 보인다”고 덧붙였다.

이에 대해 SK텔레콤 관계자는 “중간지주사 전환 계획은 그룹 차원의 의사 결정이 필요할 문제이고 현재까지는 정해진 게 없다”면서 “회사 입장에선 가장 합리적이고 경영효율을 높이는 시점에서 의사결정이 이뤄질 것"이라고 말했다.

ksh@fnnews.com 김성환 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지