플랫폼사 과도한 제몫 챙기기 지적

투자비 회수위해 광고 의존 악순환

투자비 회수위해 광고 의존 악순환

■제작비 부담 가중, PPL 내몰려

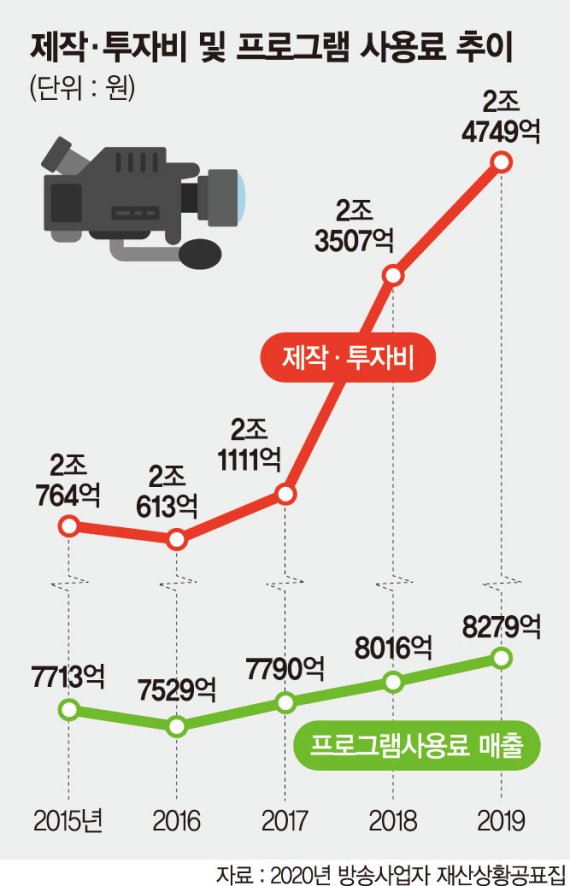

22일 관련업계에 따르면 2015년부터 5년간 전체 프로그램 제공자(PP)의 콘텐츠 투자비는 연평균 4.5%씩 증가하고 있는 반면, 플랫폼으로부터 지급받은 프로그램 사용료는 1.8% 늘어나는 데 그쳤다. 콘텐츠 투자비는 매년 약 1000억 원씩 증가하고 있지만 프로그램 사용료 증가액은 100~200억 수준이다.

이에 눈덩이처럼 늘어나는 투자비를 회수하기 위해서는 광고나 협찬에 기댈 수밖에 없는 상황이다.

실제 국내 방송사의 방송사업 매출 구조를 보면 광고·협찬이 차지하는 비중이 압도적이다. 지상파의 경우 방송사업 전체 매출의 42%, 일반 PP는 59.3%가 광고·협찬에서 매출이 발생하고 있다. 반면 방송사들이 인터넷(IP)TV, 종합유선방송사업자(SO) 등 플랫폼사에게 채널과 프로그램을 공급하고 지급 받는 재송신료(지상파)와 프로그램 사용료(PP) 매출은 지상파의 경우 방송사업 전체 매출의 30.2%, PP는 24.6%에 불과하다.

최근 코로나19로 어려움이 가중되고 있다. 광고·협찬 매출은 경기에 따라 예측이 어렵기 때문이다. 이에 방송사들의 안정적인 제작비 회수에 차질을 빚고 있는 실정이다.

■플랫폼사가 80% 가져간다고?

콘텐츠 사용료가 제작 원가에 턱없이 못 미치는 이유는 플랫폼사의 과도한 제몫 챙기기가 원인이라는 주장이 나온다.

플랫폼사는 고객들로부터 받는 채널수신료 요금 중 전체의 적게는 5분의 1, 많아봐야 3분의 1 수준을 PP에게 지급하고 있다. IPTV는 전체 채널수신료의 21.8%만을 프로그램 공급 대가로 PP에게 지급하고 있다. SO는 34.1%, 위성은 30.7%를 지급하고 있는 것으로 나타났다. 반면 음원 플랫폼은 실시간 음원 스트리밍 이용료의 35%만을 가져가며 웹툰 플랫폼은 매출의 30~50%를 가져간다. 영화 플랫폼이라고 할 수 있는 극장은 매출의 50%, 1인 방송 플랫폼의 대명사격인 유튜브는 애드센스 광고료의 45%를 가져간다. 구글플레이스토어의 경우도 개발사들로부터 수수료 30%를 가져가서 뭇매를 맞고 있는데 IPTV는 오히려 80% 가까이 가져가고 있는 셈이다.

미국의 경우 프로그램을 제작하는 방송사들이 플랫폼으로부터 제작원가 이상의 사용료를 지급받고 있다. 연간 투자비는 339억 달러인데 비해 연간 프로그램 사용료는 415억 달러로 더 높아 광고나 협찬에 목매지 않아도 투자원금을 회수할 수 있다.

업계 관계자는 "협찬, 광고 없이는 이익을 내기는커녕 제작비도 못 뽑는 상황을 해소하기 위해서는 국내 플랫폼 사업자들이 전향적으로 콘텐츠 투자 비율 개선에 나서야 한다"라며 "방송사는 투자재원의 안정적 확보가 어려운 구조에서 공격적 투자에 제약을 받을 수밖에 없다"라고 토로했다

true@fnnews.com 김아름 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지