<정변의 역사 ④>

신생국가 조선에 불어닥친 피바람

태종 이방원의 제1차 왕자의 난 전말

신생국가 조선에 불어닥친 피바람

태종 이방원의 제1차 왕자의 난 전말

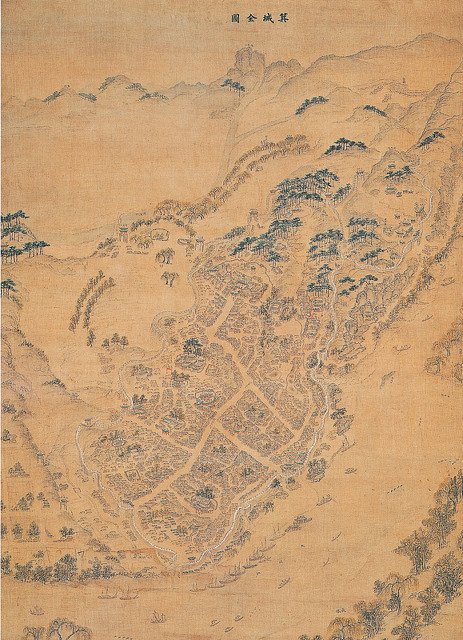

475년에 이르는 고려 왕조를 멸망시키고 새로이 '역성혁명(易姓革命)'을 표방하며 건국된 조선 왕조는 얼마 지나지 않아 피비린내가 진동하는 정변을 겪게 된다. 1398년 무인년(戊寅年)에 일어난 '무인정사', '제1차 왕자의 난'이 그것이다. 이는 왕권과 신권의 극심한 대립, 그리고 형제들 간 끔찍한 '골육상쟁(骨肉相爭)'으로 점철된 역사였다. 뚜렷하게 입지를 다지지 못했던 신생 국가 조선은 초반부터 큰 진통을 겪으며 흔들렸다.

■왕권주의 vs. 신권주의

조선 초기, 국가는 두 개의 이념이 서로 대립하고 있었다. 바로 왕권주의(王權主義)와 신권주의(臣權主義)였다. 왕권주의는 왕이 절대 권력을 갖고 국가를 통치해야 한다는 것이었고, 신권주의는 왕이 아닌 재상이 국가를 다스려야 한다는 것이었다. 당시 왕권주의를 대표하는 인물은 훗날 조선의 3대 왕 '태종(太宗)'이 되는 정안대군 이방원이었다. 반면 신권주의를 대표하는 인물은 '역성혁명'을 주창하며 조선의 밑그림을 그렸던 삼봉(三峰) 정도전이었다.

이처럼 두 개의 이념이 대립할 때 중요한 것은 태조 이성계의 의중(意中)이었는데, 당시 이성계는 정도전에게 힘을 실어주는 듯한 모습을 자주 보였다. 본인 스스로가 왕이었고 조선이란 국가의 근간에는 엄연히 왕권이 존재하고 있었지만, 이전에는 볼 수 없었던 새로운 차원의 이념을 기반으로 한 국가를 만들어야 한다는 정도전의 원대한 계획에 이성계는 적지 않게 경도돼 있었다.

이성계의 후원을 등에 업은 정도전은 조선의 문무(文武) 양권을 손에 쥐었고, 조정의 수많은 신료들은 정도전의 위세에 눌렸다. 그야말로 거칠 것이 없는 '일인지하 만인지상(一人之下 萬人之上)'과도 같은 존재였다. 더 나아가 정도전은 자신이 목표로 하는 신권주의 국가를 만들기 위해 보다 과감한 사전 정지작업을 진행하게 된다.

■정변의 씨앗, 세자 책봉

이성계는 첫째 부인 신의왕후 한씨에게서 이방우, 이방과(훗날 2대 왕 정종), 이방원 등 여섯 아들을 두었다. 아울러 둘째 부인 신덕왕후 강씨에게서는 이방번과 이방석 두 아들을 두었다. 한씨의 경우 몸이 약해 비교적 일찍 세상을 떠났다. 자신의 아들들이 아닌 다른 사람에게로 세자 책봉이 이뤄지기 1년 전인 1391년 8월이었다. 반면, 강씨는 한씨의 사망을 전후로 이성계의 총애를 한 몸에 받고 있었다.

이런 가운데 1392년부터 세자 책봉 문제가 본격적으로 대두하기 시작했다. 당시 세자 책봉과 관련, 조정의 기류는 크게 두 갈래로 나뉘고 있었다. 첫 번째 갈래는 신의왕후 한씨의 아들들 사이에서 세자를 책봉해야 한다는 것이었다. 특히, 첫째 아들인 이방우와 다섯째 아들인 이방원이 물망에 올랐다. 이방우는 적장자 우선 원칙이 작용한 것이었으며, 이에 기반해 이방원 등 한씨 소생 아들들 및 일부 대신들은 이방우의 세자 책봉을 원했다. 그런데 주요 공신들인 조준과 배극렴 등은 개국(開國) 과정에서 공이 많은 이방원이 세자가 돼야 한다고 목소리를 높였다. 조준은 "태평할 때는 적장자를 세우고 난세에는 공이 있는 아들(이방원)이 되는 것이 옳다"고 강조했다.

두 번째 갈래는 강씨의 아들들 사이에서 세자를 책봉하려는 움직임이었다. 강씨는 이성계의 총애를 등에 업고 자신의 아들인 이방석을 세자로 책봉할 의지를 노골적으로 드러냈고, 그 수단 중 하나로 정도전 등 신진사대부(新進士大夫)들과 밀착하는 모습을 보였다. 정도전 역시 자신의 꿈꾸는 신권주의 국가를 정착하기 위해서는 혈기왕성한 한씨의 아들들보단 상대적으로 미약해 보이는 강씨의 아들 이방석이 세자로 책봉되는 것이 훨씬 유리했다.

이에 따라 정도전은 강씨 및 그의 아들 이방석의 든든한 후원자를 자처했고, 이성계에게도 이방석을 세자로 책봉할 것을 강하게 건의했다. 더욱이 이방우는 조선 개국을 반대했다는 약점이, 이방원은 정몽주 제거 과정에서 이성계의 심기를 건드렸다는 약점이 각각 작용하기도 했다. 결국, 강씨에 대한 총애와 정도전에 대한 신뢰, 한씨 소생 아들들에 대한 노여움이 있었던 이성계는 장남 이방우와 개국 과정에서 공이 많았던 이방원이 아닌 당시 열한살에 불과했던 이방석을 세자로 책봉했다.

■불에 기름을 붓다, 사병 혁파

이방석의 세자 책봉은 이방원 등 한씨 소생 아들들에게 큰 충격과 분노를 유발시켰다. 그도 그럴 것이 아버지와 산전수전을 함께 겪었는데, 제대로 된 대우를 받지 못하고 소위 '죽쒀서 개 준 꼴'이 된 것이기 때문이다. 그런데 여기에 기름을 붓는 문제가 발생했다. 바로 '사병 혁파'였다. 당시 왕족들은 개별적으로 사병을 거느리고 있었다. 정도전은 이를 혁파하고, 중앙 정부가 모든 병권을 장악해야 한다고 주장했다.

특히, 이 즈음 다시 대두된 '요동정벌론'은 이 같은 사병 혁파 움직임의 강력한 명분으로 작용했다. 1396년, 명나라는 조선에서 보낸 표전(表箋, 공식 외교 문서)과 국서(國書)에 자국을 모욕하는 구절이 있다면서, 그 작성자인 정도전을 명나라로 보내라고 요구했다. 이성계와 정도전은 이에 굴복하지 않고 명나라에 맞서기로 함에 따라 고려 우왕 시절에 시행하려 했던 요동정벌론이 다시 대두된 것이다.

정도전은 요동을 정벌하기 위해 대규모 병력을 배치하는 진법(陣法) 훈련을 실시할 것을 천명했고, 이 훈련에 왕족들의 사병도 참가하도록 했다. 그러나 이는 단순한 훈련 참가가 아닌 국가의 군 지휘 체계로의 편입을 의미했다. 이성계도 정도전의 계획에 힘을 실어줬다. 하지만, 이방원 등 일부 왕족들은 크게 반발했고 급기야 진법 훈련에 사병을 보내지 않는 일도 발생했다. 그러자 조정에서는 이를 왕명을 거역한 것으로 받아들일 태세였다. 이방원 등은 사실상 막다른 길에 내몰리고 있었고, 위기감과 인내심은 한계점에 다다르고 있었다.

■제1차 왕자의 난

정도전은 이방원 등 한씨 소생 왕자들의 사병을 혁파한 후 이들을 각기 지방으로 보낼 계획도 세웠던 것으로 알려졌다. 결국, 이방원 등에게 있어 사병 혁파는 곧 중앙 정치 무대에서의 완전한 퇴장으로 이어지는 것이기도 했다. 야망이 컸던 이방원은 정도전에게 순순히 굴복할 수 없었다.

1398년 8월 25일, 마침내 이방원은 거사를 단행하기로 결심했다. 그는 최측근인 하륜과 이숙번 등을 비롯해 처남인 민무구와 민무질 등도 거사에 참여시켰다. 여기에 일부 한씨 소생 아들들도 동조했다. 거사의 첫 번째 목표는 정도전 제거였다. 이 때 정도전은 이방원의 거사를 전혀 눈치채지 못했고, 자신의 집에서 남은, 심효생 등과 술을 마시고 있었다. 이방원은 정도전의 집을 급습해 그 자리에 있던 사람들을 일거에 척살했다.

이 때 정도전의 최후를 묘사한 두 가지의 상반된 기록이 있다. 우선 태조실록을 보면 정도전이 이방원에게 "예전에 공이 이미 나를 살렸으니 지금도 살려주시오"라며 목숨을 구걸한 것으로 나와있다. 그러나 다른 기록을 보면 정도전이 "원칙을 지키고 성찰하는 데 공을 들였고 책 속의 성현을 저버리지 않았다. 삼십 년 동안 어려운 일에 힘써왔는데 송정(송현)에서 한번 취하니 헛일이 됐구나"라며 담담하게 죽음을 받아들인 것으로 나온다.

정도전 제거에 성공한 이방원의 다음 목표는 세자로 책봉된 이방석 제거였다. 이방원은 정도전을 제거한 직후 곧바로 궁궐로 쳐들어가 이방석을 폐위시켰고, 이후 귀양 보내는 길에 살해했다. 이방석의 친형인 이방번도 함께 죽였다. (일각에서는 이방원이 직접 이방석을 죽인 것으로 나와있지만, 실제로 이방원이 직접 나서지는 않았다.) 뒤늦게 정도전 및 이방석의 죽음과 정변 소식을 접한 이성계는 "천륜(天倫)도 모르느냐"며 크게 분노했다. 그러나 대세가 완전히 기운 것을 깨달은 이성계는 왕위를 내려놓고 정치 일선에서 물러나게 됐다.

■태종 시대 개막

거사에 성공한 후 새롭게 조정의 주류 세력으로 부상한 이방원 등은 둘째 형인 이방과를 세자 및 차기 왕으로 추대했다. (첫째 형인 이방우는 1393년에 갑작스레 사망했다.) 원래는 많은 사람들이 이방원을 세자 및 차기 왕으로 내세웠지만, 아직 명분이 부족하다고 생각한 이방원이 스스로 거절했다. 그런데 머지않아 거사에 참여한 세력 내에서도 균열이 생기기 시작한다.

1차 왕자의 난 때 정도전을 제거하는데 결정적 역할을 했던 지중추원사(知中樞院事) 박포가 논공행상(論功行賞) 과정에서 일등공신이 되지 못한 것에 대해 큰 불만을 제기했다. 이에 대해 이방원은 그를 영동으로 귀양 보냈다가 다시 불러들였다. 이후 박포는 여전히 분을 삭이지 못했고, 이방원만큼 왕위에 욕심이 있던 이방간에게 접근해 거사를 도모할 것을 부추겼다.

결국, 1400년 정월에 이방간과 박포 등이 사병을 동원해 이방원을 공격했다. '제2차 왕자의 난'이었다. 형제들 간 끔찍한 골육상쟁이 또 다시 발생한 것이다. 개경 한복판에서 치열한 시가전이 벌어진 가운데 이방원은 수적 우위를 기반으로 끝내 이방간을 굴복시키는 데 성공했다. 이방원은 조정 신료들의 거듭된 상소에도 불구하고, 같은 어머니에게서 출생한 친형 이방간을 죽이지 않고 귀양을 보내는 선에서 마무리했다. 대신 이방간의 측근인 박포는 사지를 찢어 죽이는 능지처참을 당했다. (이후에도 이방간에 대한 부정적인 상소가 지속적으로 올라왔지만, 이방원은 끝까지 이방간을 보호했고 이방간은 천수를 누릴 수 있었다.)

2차 왕자의 난마저 승리한 이방원의 위세는 더욱 강해졌고, 그해 2월에 세자로 책봉되기에 이른다. 이 때 왕은 정종이었지만, 사실상 세자였던 이방원이 모든 국정을 좌지우지했다. 이방원에게 위협을 느끼고 있던 정종은 왕비였던 정안왕후의 요청 등을 받아들여 1400년 11월에 왕위를 이방원에게 넘겼다. 이로써 조선의 3대 왕인 '태종'의 시대가 열렸고, 조선은 왕권 강화의 길로 본격적으로 나아가게 된다.

kschoi@fnnews.com 최경식 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지