글씨를 보면 그 사람의 인품과 기상, 깊이와 창의성을 알 수 있다면서 명필가를 우대했다. 7세기 당나라에서 시작한 과거제도는 글짓기와 글쓰기 위주의 인재 채용이었다. 글이 곧 사람이라고 여길 정도였다. 외모와 언변은 경계의 대상이었다. 그러나 같은 붓글씨를 한국에서는 서예라고 한 반면 중국은 서법, 일본은 서도라고 규정할 정도로 동양 3국의 정신문화는 달랐다.

조선 서예의 최고봉 추사 김정희는 죽기 전에 "칠십 평생 벼루 열개에 구멍을 냈고, 붓 천 자루를 닳도록 썼다. 하지만 내 글씨는 아직도 부족하다"는 회한을 남겼다. 자신의 글씨에 만족하지 못했다. 글씨는 뼈를 깎는 고통의 산물이다. 주로 옛 글씨를 베끼면서 익혔다. 추사체도 모방에서 얻은 창조였다.

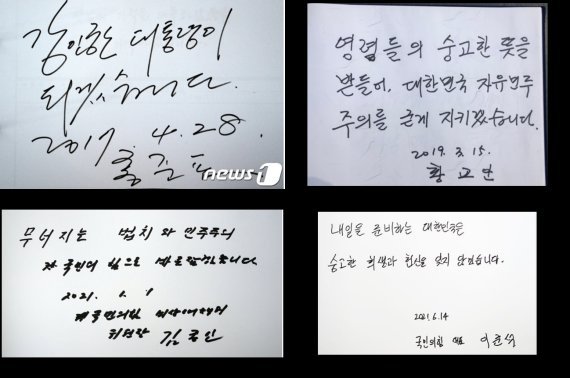

36세, 0선의 제1 야당 당수 이준석 국민의힘 대표의 일거수일투족이 시중의 관심사다. 따릉이 자전거 출근에 이어 대전 현충원 방명록에 남긴 글씨가 논란이 됐다. 이 대표는 지난 14일 "내일을 준비하는 대한민국은 숭고한 희생과 헌신을 잊지 않겠습니다"라는 다소 소심하고 삐뚤빼뚤한 손글씨를 남겼다.

현충원 참배와 방명록 작성은 우리 사회의 상징적 정치 현장이다. 큰 꿈을 품은 정치인과 공직자에게 서예는 기본이었다. 이 대표의 손글씨는 기성 정치인들의 준비된 필체와는 달랐다. 미국에서 유학생활을 한 젊은이다운 디지털 필체였다. 네티즌들은 이를 문제 삼는 사람들의 꼰대적 사고를 공격했다. 이제 글씨도 세대전쟁이다. 1300년 동안 인재채용의 기준이었던 신언서판은 여전히 유용한가 아니면 버려야 할 유산인가.

joo@fnnews.com 노주석 논설위원

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지