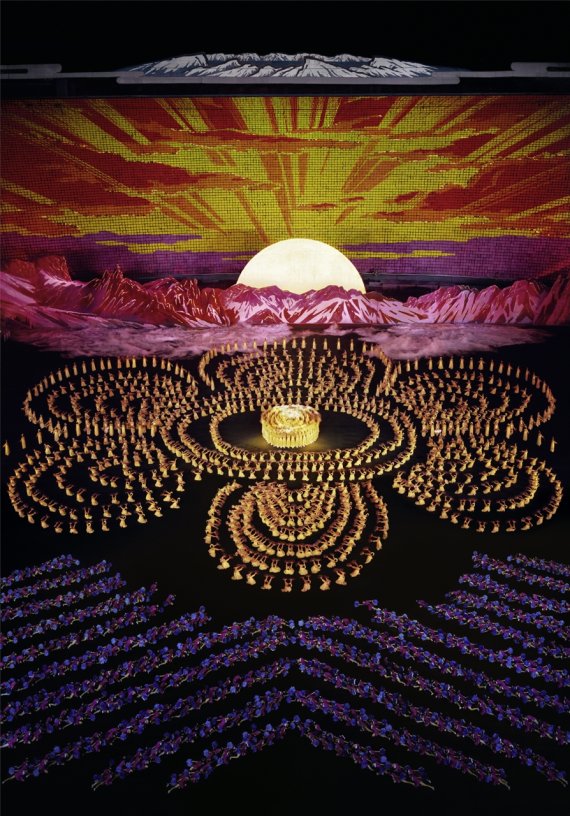

안드레아스 거스키 '평양 VI' (2007) / 아모레퍼시픽미술관 제공

"우리는 단지 어떤 건물이나 특정한 장소에 살고 있다는 사실뿐만 아니라 우리가 우주 안에서 엄청난 속도로 움직이고 있는 행성에 살고 있다는 것을 깨달아야 한다."(안드레아 거스키)

수많은 일들이 벌어지지지만 그것은 아무 것도 아닐 수 있다. 거리에 늘어선 가로수 아래 개미굴 안에서는 오늘도 생존을 위해 분주하게 움직이는 개미들이 있지만 대다수의 인간들은 눈길도 주지 않는다. 인생사 또한 비슷하다. 내 앞에 놓인 문제는 세상 그 무엇보다 심각한 일이지만 팬데믹과 전쟁, 세계경제의 큰 흐름보다 별거 아닌 일로 치부된다.

인간보다 거대한 자연, 거대한 사회 앞에선 좀전에 스쳐지나간 거리 한켠 개미굴의 개미 한 마리가 마주한 순간과 다르지 않다. 그런데 정말 그러한가. 현대사진의 거장 안드레아스 거스키(67)는 자신의 사진들을 통해 끊임없이 질문하고 있다.

안드레아스 거스키 '크루즈' (2020) / 아모레퍼시픽미술관 제공

서울 용산 아모레퍼시픽미술관에서 진행중인 그의 국내 첫 개인전에 걸린 사진들을 마주하면 남극과 알프스, 라인강변, 네덜란드의 드넓은 튤립밭 같은 대자연 또는 항구와 공항, 닭장 같은 대형 아파트, 뉴욕의 증권선물거래소 등 인간이 만들어낸 대형 구조물의 형상에 압도당하고 만다. 한눈에 다 담아내기도 어려운 풍경들을 시간을 들여 응시하다 보면 세밀한 부분 부분들이 눈에 조금씩 들어오기 시작하는데 때론 점과 같은 그 모습은 사람의 형상이기도 하다.

지난 2007년 북한을 방문한 거스키는 당시 평양에서 벌어진 거대한 매스게임의 한 장면을 담아내기도 했는데 거대한 꽃의 형상 위로 펼쳐진 붉은 해무리 사이에 돋보기를 들이대면 작은 카드를 양손으로 들고 있는 사람의 머리가 보인다. 파리 몽파르나스의 아파트 창을 들여다보아도, 알프스산맥에 작게 흩어져 있는 사람들의 무리를 살펴보아도 그렇다. 손톱만한 창 속을 보려 애쓰는 순간 어느 누군가의 인생에 있어 중요했던 순간을 발견하게 될지도 모른다. 의식하기 어려운 픽셀과 같은 그 점에 디테일한 삶의 흔적들이 들어차 있는 것이다. 그리고 픽셀 하나가 존재함으로써 사진이 완성된다.

안드레아스 거스키 '시카고 선물거래소 III' (2009) / 아모레퍼시픽미술관 제공

한편 거스키의 '시카고 선물거래소 III' 같은 작품을 살펴보다보면 때로는 촬영된 상황 자체가 비현실적이고 마치 잭슨 폴록의 추상화 같은 구성을 느낄 수 있는데 이는 거스키가 디지털 편집을 통해 원근감과 해상도를 조절했기 때문이다. '남극'이라는 작품 또한 여러 위성 사진파일을 조합해 만들었는데 그 과정에서 실제 대륙의 모습과는 차이가 발생했다.

"눈으로 볼 수 있는 대상의 재현을 넘어 예술적 상상을 불러일으키는 도구로서 사진이란 매체를 활용했기 때문에 사실과 허구의 구분은 무의미하다"는 게 거스키의 생각이다. 전시는 8월 14일까지.

jhpark@fnnews.com 박지현 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지