올해 인터넷 게시물 제보 432건

5·18기념재단 "단순 비방은

대부분 삭제 요청으로 끝나"

5·18기념재단 "단순 비방은

대부분 삭제 요청으로 끝나"

■왜곡 게시물 432건 처벌은 0건

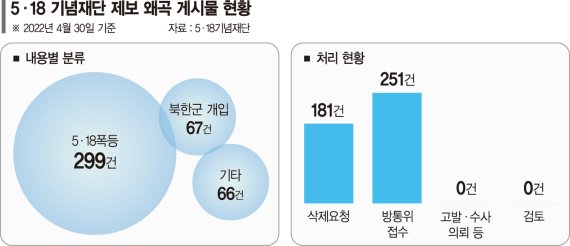

19일 5·18기념 재단에 따르면 2022년 1월부터 4월까지 5·18민주화운동에 대한 왜곡적인 인터넷 게시물 제보 건수는 총 432건이다. 내용 별로 따지면 5·18 민주화운동이 폭동이었다는 내용이 299건으로 가장 많았고, 북한군이 개입됐다는 내용이 67건으로 그 뒤를 이었다.

하지만 총 432건 가운데 고발 또는 수사 의뢰 된 건은 단 한 건도 없다. 5·18기념재단이 직접 삭제 요청을 한 경우가 181건, 방송통신심의위원회에 접수한 건이 251건이다.

5·18기념재단 관계자는 "단순 비방 목적의 왜곡 행위에 대해선 처벌까지는 안 돼 거의 대부분 삭제 요청해서 끝나는 경우가 많다"며 "법적 처벌까지 이어지려면 사람들이 오해할 정도로 구체적이고 체계적으로 왜곡해서 자료를 생성한 경우여야 한다"고 말했다. 그러면서 "극보수 성향의 사이트의 경우 직접 삭제 요청해도 협조하지 않는 경우가 많아 방송통신심의위원회에 접수해 삭제할 것을 요청한다"고 설명했다.

방송통신심의위원회에 따르면 2022년 들어 지난 4월까지 5·18민주화운동 왜곡 게시물 총 137건에 시정 요구를 했다. 5·18기념재단이 접수한 251건에서 크게 줄어든 수치다. 방송통신심의위원회 관계자는 "인터넷 게시물은 하루아침에 삭제되는 경우도 있고 심의 과정에서 규정 위반으로 보기 어려워 기각되는 경우도 있다"고 설명했다.

■전문가 입장 "궁극적으로 진상 규명과 교육이 이뤄져야"

전문가들은 5·18민주화운동에 대한 왜곡의 근본적인 문제는 처벌이 아닌 교육이라고 강조했다.

한상희 건국대학교 법학전문대학원 교수는 "5·18 민주화운동 등에 관한 특별법은 공공연하게 정치인들이 왜곡 발언을 해서 생겨난 법"이라며 "이후 공인의 왜곡 발언은 줄어들었고 인터넷상에서 발언은 어느정도 해악이 없다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "법에 따라 처벌은 가능하지만 교정 및 교육을 해야 하지 처벌까지 할 필요는 없다고 본다"고 말했다.

송선태 518진상조사위원회 위원장 또한 "처벌이 능사는 아니다"라며 "근본적인 해결책으로 진상 규명이 제대로 이뤄져야 한다"고 지적했다.

정일준 고려대학교 사회학과 교수는 "공식 교육에서 국가 형성, 전쟁, 민주화 등 현대사를 제대로 가르쳐주지 않는 게 문제"라고 짚었다. 그는 또 "폭도로 몰린 피해자들이 같은 시간에 같은 사회에서 같이 살고 있는데 2030세대가 잘 모르고 진짜 폭도인 줄 알았다고 주장한다"며 "당한 사람들은 잊혀지지 않고 상처가 아물지 않는다"고 강조했다.

정 교수는 "5·18민주화운동에 대한 공식 교육이나 언론에서 진상을 알리는 보도를 통해 일반 시민들이 진실을 알면 5·18에 대한 소수의 왜곡이 있더라도 받아들이지 않을 것"이라고 제안했다.

yesyj@fnnews.com 노유정 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지