먼 옛날 허의원의 약방에는 많은 제자들이 있었다. 그런데 제자들 사이에는 의학을 공부하는데 있어 오장육부의 형태를 알아야 하느냐 마느냐에 관한 내용으로 논쟁이 있었다. 특히 한 제자는 한의학은 음양오행과 육기(六氣) 등을 기본으로 하고 밖에서 안색을 관찰하고 진맥만으로도 진찰이 가능하기 때문에 장기의 위치와 모양은 몰라도 무관하다고 주장했다. 그런데 그 제자는 의술이 남달라 항상 스승의 옆에서 진료를 보조했다.

어느 날 약방에 환자가 한 명 찾아왔다. 환자는 노인 남성으로 음식을 먹을 때 사레에 자주 걸린다는 것이었다. 한번 기침을 하면 갈비뼈가 부러질 정도로 기침을 심하게 하기도 하고 폐열증(肺熱症, 폐렴)으로 고생하기도 했다는 것이다.

허의원은 노인의 목안을 들여다 보더니 침을 한번 삼켜 보라고 했다. 노인은 침을 삼키려는 순간에도 사레에 걸려서 기침을 했다.

그러자 허의원은 “어르신은 천기(天氣)와 지기(地氣)가 교차하는 인후부의 기운이 얽혀서 사레에 잘 걸리는 것입니다. 노인이어서 기운이 약한 것도 문제지만 고개를 들고서 삼키는 것이 원인입니다. 음식을 삼킬 때는 고개를 약간 숙이면서 삼키면 사레에 덜 걸리게 됩니다. 만약 하늘을 보면서 삼키면 후두의 뚜껑인 회염(會厭, 후두개)이 열리면서 사레에 더 잘 걸리게 되니 조심하십시오. 특히 물이나 탕 등을 삼킬 때 더 주의해야 합니다. 수곡(水穀)은 지기(地氣)를 품고 있기에 고개를 숙이고서 삼키면 더 편할 것입니다. 인후부를 들여다보니 혈색이 전혀 없이 창백하온데, 혈허(血虛)는 사레의 원인이 되기도 하니 앞으로는 이것저것 붉은 살코기도 잘 챙겨 드시고 고개를 살짝 숙인 상태에서 천천히 삼시면 사레에 걸리는 일이 없을 것입니다.”라고 했다.

노인은 허의원의 말대로 고개를 숙이고 물을 한 모금 삼켜보니 정말 사레에 걸리지 않았다. 노인은 감사 인사를 하고서 약방을 떠났다.

그런데 제자가 “스승님, 어찌 진맥도 하지 않으시고 목만을 들여다보고 진찰을 하는 것입니까? 이는 의도(醫道)에 벗어난 것 아니신지요?“라고 물었다.

허의원은 “노인의 사레를 치료하는 데에는 진맥이 필요치 않았다. 굳이 필요 없었던 진맥을 구색을 갖추고자 할 필요는 없는 것이다.”

제자가 다시 물었다. “그런데 어찌 목만 들여다 보고 아시는지요?”

허의원은 “목에는 두 개가 통로가 있다. 이것을 인후(咽喉)라고 하는데, 인(咽)은 삼킨다는 뜻으로 위와 통하기 때문에 음식물을 삼키고, 후(喉)는 오장과 통하여 폐에 이어지기 때문에 공기를 맞이한다. 그러므로 수곡은 인으로 들어가고 공기는 후로 들어가는 것이다. 그런데 사람을 보면 후(喉)가 앞에 있고 인(咽)이 뒤에 위치하기 때문에 수곡을 입에 넣어 삼키면 후두를 지나야만 인두로 들어가게 된다. 그래서 음식과 공기가 서로 엇갈려 들어가기에 천지의 기운이 조화롭지 않으면 사례에 걸리는 것이다.”라고 설명했다. 설명을 들은 제자는 고개를 끄덕였다.

제자는 다시 “스승님은 말씀하시는 것이 마치 사람의 목을 갈라서 본 적이라도 있으신 것 같습니다.”라고 했다.

“맞다. 나는 사람의 몸을 갈라 오장육부의 모양과 위치하며 기육(肌肉)과 살갗, 혈관과 뼈를 모조리 파헤쳐 본 적이 있다. 내 이전에 한 역적이 사형을 당한 후 그 시체를 해부해서 오장육부의 세밀한 부분까지 모두 볼 수 있었던 바, 화공에게 그림으로 자세하게 그리게 한 적이 있었다. <영추경>에 ‘가히 해부해서 오장육부를 볼 수 있다[可解剖而視之]’고 한 기록을 통해 해부(解剖)라는 단어가 익히 의서에 등장하고 있음을 알아야 한다. 현존하는 의서에 전해지는 장부도(臟腑圖) 또한 실제 해부를 하지 않고서 어찌 그리 상세하게 장부의 모양과 위치를 그릴 수 있었겠느냐?”

이 말을 들은 제자는 당황했다. 자신의 평소 신념과는 너무도 달랐기 때문이다. 그래서 허의원의 말이 끝나갈 무렵 위아래 입술에 살그머니 힘이 들어갔다. 스승의 말을 받아들이기 어려웠던 것이다.

눈치를 챈 허의원은 제자에게 물었다. “의서에 보면 좌간우폐(左肝右肺)라는 문구가 나오는데, 어떤 의미더냐?”

제자는 “그것은 간은 목(木)의 기운이기에 몸의 좌(左)측에서 발현되고, 폐는 금(金)의 기운으로 몸의 우(右)측에서 발현된다는 말 아닙니까?”라고 답했다.

허의원은 다시 “그럼 간과 폐의 실제 위치는 어떠하냐?”라고 물었다. 제자는 잠시 대답을 머뭇거렸다.

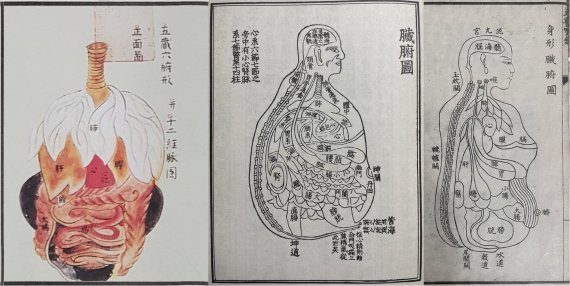

허의원은 “문제는 거기에 있다. 옛말에 체(體)를 알아야 용(用)을 안다고 했다. 구조도 모르고서 어찌 그 쓰임을 이해할 수 있겠느냐? 실제로 간의 무게는 4근 4냥으로 2개의 퍼진 덩어리와 1개의 작은 덩어리가 붙어 있어 초목의 싹이 트는 모양과 같은데, 몸의 우측 옆구리에 붙어 있다. 폐의 무게는 3근 3냥으로 여러 개의 덩어리로 이루어져 있으며 양어깨 아래에 뒤집어진 경쇠 모양으로 덮개처럼 놓여 있으며, 가운데에 24개의 구멍이 늘어서서 여러 장기에 청탁(淸濁)의 기를 나누어 퍼뜨린다. 그러니 폐는 좌도 우도 아니다. 전부터 전해지는 많은 장부도(臟腑圖)의 정면도를 보면 분명하게 간과 폐의 위치와 모양을 정확하게 그려 놓고 있지만, 장부의 중요성을 무시하는 용렬한 의원들은 심지어 좌간우폐(左肝右肺)라는 문구를 두고 간이 왼쪽에 있고 폐는 오른쪽에 있다고까지 해석하니 어찌 비웃음을 사지 않을 수 있겠느냐?”라고 했다.

제자는 스승의 말을 충분하게 이해를 했고 급기야 흥미가 당겼다. 그래도 궁금한 점을 계속해서 물었다.

“스승님, 과거에는 배를 갈라 수술도 했다고 들었는데, 그 사실 여부를 알고 싶습니다.”라고 물었다.

허의원은 “사실 배를 갈라 수술을 한다는 것 자체가 극히 어려운 일이다. 그러나 의관의 직책 중에 식의(食醫)나 질의(疾醫) 이외에도 외과의(外科醫)나 양의(瘍醫, 종기 전문)가 별도로 있는 것을 보면 병에 따라서 수술도 적절한 치료법이라고 할 수 있다. 과거 화타가 침이나 약이 미칠 수 없는 경우에는 먼저 술에 마비산(麻沸散)을 타서 복용시켜 취하여 감각이 없을 때 배나 등을 갈라서 적취(積聚)를 제거하고 그런 다음 봉합하고 신고(神膏)를 바르면 4~5일 만에 벤 곳이 아물고 한 달 사이에 모두 완전히 회복되었다는 기록이 있으나 마비산은 후세에 전해지지 않아 애석할 뿐이다.”라고 했다.

허의원은 이어서 “만약 농부가 소뿔에 받히거나 군인이 전쟁터에서 창에 맞아 내장이 빠져 나왔을 때, 의원인 자라면 어찌해야 했겠느냐? 그냥 놔두면 반드시 죽을 터라 어쩔 수 없이 우연을 기대하고서라도 장을 꺼내서 씻어내고 꿰매어 다시 집어넣은 후 배를 여며서 꿰맸어야 했다. 상처에는 살아있는 닭의 뜨거운 피로 바로 씻어주었는데, 이때 닭의 뜨거운 피는 그 어느 물보다 청결한 상태일 것이다. 또한 상백피(桑白皮)를 세로로 잘게 나눈 것을 실로 이용했는데, 상백피즙은 쇠나 창, 칼에 손상된 곳의 통증과 출혈을 잘 멎게 하기 때문이다.”라고 했다.

제자가 다시 물었다. “스승님이 생각하시건데, 그럼 저희는 어떻게 의술을 익혀야 합니까? 스승님은 노상 장상론(臟像論)이나 관형찰색(觀形察色), 망문문절(望聞問切) 사진(四診) 등은 연마하면 충분하게 오장육부의 상태를 파악할 수 있다고 하셨습니다. 저희도 사람의 배를 갈라 보아야 한다고 하시는 겁니까?” 이 질문에는 약간의 당혹스러움이 묻어나 있었다.

허의원은 “그렇지 않다. 너희에게 굳이 해부를 해야 한다고 말하는 것은 아니다. 다만 오장육부의 위치와 모양, 크기를 안다면 복진이나 진맥 등을 통해서 병소를 찾아내는 데 보다 정확성을 높일 것이다. 허준이 <동의보감>의 첫 장에 신형장부도(身形臟腑圖)를 그려 놓은 것을 보면 역시 의원이라면 오장육부를 알아야 한다는 의도임이 분명하다. 그러니 모름지기 의원된 자로서 오장육부를 모르고서 어찌 의원이라 할 수 있겠느냐?”라고 강조했다.

사실 제자는 <동의보감>을 읽으면서도 오장육부 편의 가장 첫 구절인 ‘의사는 오장육부를 알아야 한다[醫當識五臟六腑]’라는 문구를 별다른 고민이 없이 읽기만을 반복해왔다. 그러나 스승의 말을 듣고 보니 의술에 있어 오장육부를 알아야 한다는 것이 가장 기본이라는 것을 새삼 느꼈다. 제자는 그날부터 사람의 오장육부를 그려 놓은 장부도와 관련된 문헌들을 찾아 읽기 시작했다. 스승처럼 해부를 해 볼 수 있는 기회도 있었기에 어느 순간 인체를 이해하고 병을 치료하는데 안개가 걷히는 듯했다. 그로써 망진이나 진맥을 통해 외부에서 환자를 진찰하면서도 머릿속에는 오장육부의 강약이 그려졌다. 모든 치료는 결국 오장육부를 건강하게 하기 위함이라는 것을 깨달았다.

■오늘의 본초여담 이야기 출처

< 황제내경-영추> 若夫八尺之士, 皮肉在此, 外可度量切循而得之, 其死, 可解剖而視之, 其藏之堅脆, 府之大小, 穀之多少, 脉之長短, 血之淸濁, 氣之多少, 十二經之多血少氣, 與其少血多氣, 與其皆多血氣, 與其皆少血氣, 皆有大數.(만약 8척되는 사람이 피육이 있다면 밖으로부터 측량하고 손으로 만져서 알 수 있으니 죽게 되면 해부를 해서 볼 수 있어 오장의 단단하고 약함, 육부의 대소, 수곡을 담는 다소, 맥도의 장단, 혈액의 청탁, 기의 다소, 12경맥의 다혈소기, 소혈다기, 다기다혈, 소혈소기가 모두 일정한 수치가 있음을 알게 될 것이다.)

< 의부전록-의술명류열전-화타> 若疾發結於內, 針藥所不能及者, 乃令先以酒服麻沸散, 既醉無所覺, 因刳破腹背, 抽割聚積. 若在腸胃, 則斷截湔洗, 除去疾穢, 既而縫合, 敷以神膏, 四五日創愈, 一月之間皆平復.(만약 질병이 발생했는데 속에 맺혀서 침이나 약이 미칠 수 없는 경우에는 먼저 술에 마비산을 타서 복용시켜 취하여 감각이 없을 때 배나 등을 갈라서 적취를 도래냈다. 만약 장위에 있으면 끊고 씻어서 더러운 것을 제거했으며 그런 다음 봉합하고 신고를 바르면 4~5일 만에 벤 곳이 아물고 한 달 사이에 모두 완전히 회복되었다.)

< 의적고> 崇寧間, 泗州刑賊於市, 郡守李夷行遣醫幷畫工往, 親決膜摘膏肓, 曲折圖之, 盡得纖悉.(휘종 숭녕 연간에 사주에서 역적을 시장에서 처형했는데, 군수 이이행이 의사와 화공을 그곳에 가서 해부한 뒤에 자세히 그림으로 그리게 하여 세밀한 부분까지 모두 볼 수 있었다. )

< 향약집성방> 白皮作線以縫金瘡腸出者, 更以熱雞血塗之. 唐安金藏剖腹, 用此法便愈.(상백피를 실처럼 가늘게 쪼개어 금창으로 창자가 나왔을 때 봉합하고, 다시 뜨거운 닭의 피를 바른다. 당나라 안금장이 배를 갈라서 수술할 때 이 방법을 썼는데 바로 나았다. )

< 동의보감> 醫當識五臟六腑. 先儒嘆, 世人務窮天地萬物之理, 不知我之一身, 五藏六府, 毛髮筋骨之所存, 況醫者乎.(의사는 오장육부를 알아야 한다. 선유가 탄식하여 말하기를 세상 사람들이 천지만물의 이치는 힘써 연구하지만 자기 몸의 오장육부와 모발, 근골을 존재를 모르고 있다. 더구나 의사라면 더욱 잘 알아야 하지 않겠는가!라고 하였다.)

pompom@fnnews.com 정명진 의학전문기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지