[편집자주]응급의료와 필수의료가 붕괴하고 있다. 외견상 의사 수가 부족해서지만 의료 현장에선 보다 근본적 대책이 필요하다는 지적이다. 김윤 서울대학교 의과대학 의료관리학 교수는 '나쁜' 의료제도 때문이라고 한다. 김 교수가 뉴스1에 전해 온 문제와 해법을 세 차례에 걸쳐 싣는다.

(서울=뉴스1) = 나쁜 의료제도가 의사를 더 부족하게 만들고 있다.

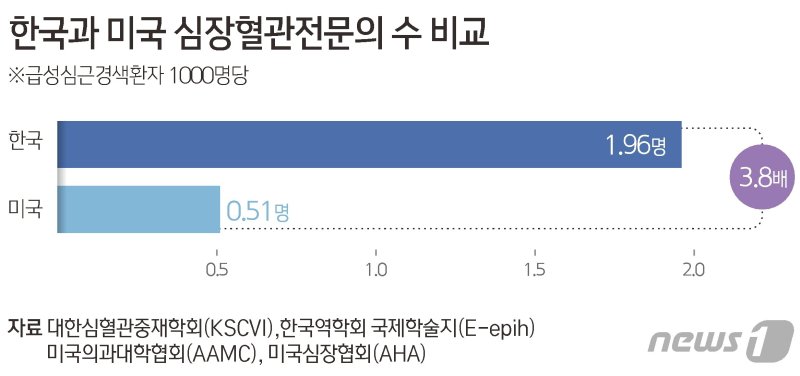

급성심근경색을 예로 들어 살펴보자. 환자 심장혈관이 막힌 부위에 금속 그물망을 넣어 심장을 살려내는 심장혈관 전문의는 대표적으로 의사가 부족하다고 알려진 분야다. 하지만 급성심근경색 환자당 한국의 심장혈관 전문의 수는 1.96명으로 미국의 0.51명에 비해 3.8배 더 많다. 미국에 비해 의사가 훨씬 더 많은데도 불구하고 왜 한국에서는 미국보다 더 많은 급성심근경색 환자가 의사가 없다는 이유로 거리를 떠돌까.

아무 병원이나 볼 수 있게 방치했기 때문이다. 우리나라에서 심장혈관 시술을 하는 병원 70개만 있으면 대부분의 급성심근경색 환자를 골든타임 내에 치료할 수 있지만, 실제 이 시술을 하는 병원은 무려 172개다. 수요 대비 병원 공급이 2.5배 더 많다. 심장혈관전문의는 부족하지 않은데 병원이 많다 보니 병원당 의사 수는 2.6명에 불과해진다. 만약 보건복지부가 인력 기준을 만들고 지역별 수요에 맞게 급성심근경색 환자를 보는 병원을 70개만 지정했으면, 병원 당 의사 수는 6.5명으로 24시간 365일 응급환자를 충분히 진료할 수 있었다.

이렇게 병원이 과잉 공급돼, 의사가 분산되고, 의사가 부족해지는 현상은 뇌졸중을 포함한 대부분의 응급환자 진료 영역에서 나타난다. 부족한 의사를 더 부족하게 만들거나, 의사는 부족하지 않은데도 환자는 제대로 진료받지 못하는 일이 벌어진다.

더 심각한 문제는 병원이 공급 과잉되면 의료의 질과 효율성이 모두 떨어진다는 것이다. 급성심근경색이나 뇌졸중에서 의사가 막힌 혈관을 뚫어주는 난도 높은 시술을 잘하려면 환자 수가 일정 수 이상이어야 한다. 환자가 많지 않으면 손이 굳고 간호사를 포함한 의료진과 호흡이 맞지 않기도 하고 중환자실에서 이들 환자를 보는 것이 익숙하지 않을 수 있다. 선진국에서는 병원당 최소 몇 명 이상의 환자를 매년 진료해야 심혈관센터로 지정한다. 심장혈관 전문의도 매년 최소 몇 명 이상의 환자를 시술해야 시술 자격을 유지할 수 있다.

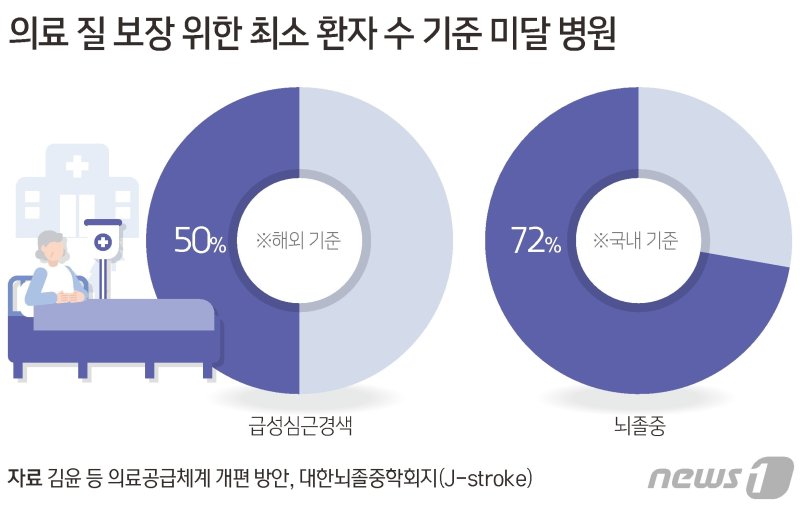

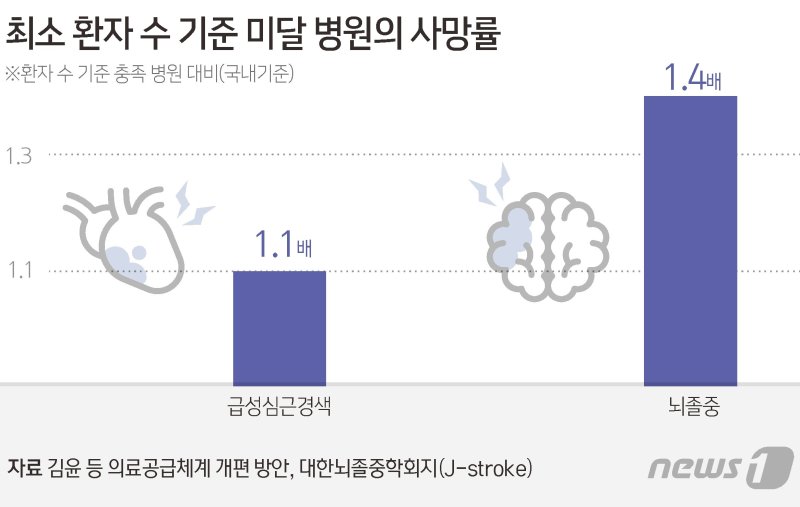

하지만 한국에는 이런 제도가 없다. 환자보다 병원이 너무 많으니 환자가 분산되고 대부분의 병원이 이 같은 최소 환자 수 기준을 맞추지 못하고 있다. 심장혈관시술의 경우 병원 중 절반이 기준 미달이고, 뇌혈관 재개통술의 경우 전체 병원의 4분의 3이 기준 미달이다. 이처럼 최소 환자 수 기준에 미달하는 병원은 환자 수 기준을 충족하는 병원보다 사망률이 높다. 급성심근경색은 1.1배, 뇌졸중은 1.4배 사망률이 더 높다. 환자가 분산되면 진료비는 줄어들지만, 인력을 최소한으로 고용한다고 해도 시설과 장비에 들어가는 비용은 똑같다. 결국 투자 대비 수익이 줄어들고 효율성이 떨어진다.

왜 이런 나쁜 제도는 고쳐지지 않는 것일까. 급성심근경색과 뇌졸중을 치료하는 병원이 많지 않던 때에는 이들 환자를 보는 병원은 많은 수익을 낼 수 있었다. 병원이 많아진 지금도 낮에 중증도가 높지 않은 심장혈관 환자를 주로 보는 병원은 여전히 많은 수익을 내고 있다. 의학이 빠른 속도로 발전하는 분야기도 했고, 이런 중증 환자를 봐야 다른 병원에 비해 경쟁력이 있는 병원이 될 수 있었다. 큰 종합병원들이 나선 것은 어쩌면 당연한 일이었다.

문제는 복지부였다. 병원 인력 기준을 마련하고 지역별 수요를 맞게 병원을 지정해 무정부적으로 이들 질환을 진료하는 병원이 늘어나는 것을 막았어야 했다. 이제는 이미 과잉 공급된 병원을 구조 조정하지 않고서는 의사 부족 문제를 해결할 수 없다. 그런데도 정부는 진짜 원인을 아는지 모르는지 의사들 주장에 따라 건강보험 수가를 올리는 대책만 되풀이하고 있다. 몰랐다면 무능한 것이고, 알면서도 모른 체 했다면 책임을 다하지 않은 것이다.

아무 병원이나 응급환자와 중증 환자를 진료하도록 방치한 채로 의사 부족 문제를 해결할 수 없다. 과잉 공급된 병원을 24시간 365일 운영하려면 수요 대비 몇 배나 더 많은 의사가 필요하다. 의료의 질이 떨어져 사망률이 올라가고, 비효율적인 병원을 유지하기 위해서 엄청난 재정을 투입해야 한다. 아무 병원이나 응급환자와 중증 환자를 진료하는 이상한 대한민국 의료제도는 지속 가능하지 않다.

/김윤 서울대학교 의과대학 의료관리학 교수

※기고의 내용은 <뉴스1>의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지