(서울=뉴스1) 김태환 기자 = 혈전을 막는 항응고제 '와파린'(Warfarin)은 의약품의 역사에서 심뇌혈관질환에 사용하는 대표적인 대체 불가 의약품으로 꼽힌다.

최근 와파린의 출혈 부작용을 극복한 새로운 경구용 항응고제 계열 '노악'(NOAC)이 등장해 세대 교체가 이뤄지고 있지만, 아직까지 60여년 이상 의료 현장에서 꾸준히 사용하는 스테디셀러이기도 하다.

와파린의 시작은 1920년대 북미 지역으로 거슬러 올라간다. 당시 미국과 캐나다 북부에서는 소들이 이전과 달리 작은 상처에도 피가 멈추지 않아 집단적으로 죽는 사건이 발생했다.

사회적으로 관심을 끌었던 이 사건은 결국 별도 조사를 통한 원인 규명에 이른다.

전동싸리의 경우 생육기간이 짧아 건초로 활용하기 용이했는데 다른 풀보다 수분 함량이 높아 건조가 잘 되지 않는 단점이 있었다. 곳간에 쌓인 젖은 풀들 속에서 곰팡이가 피어났고, 이 곰팡이가 소의 체내에서 피의 응고를 막는 역할을 한 것이다.

이 조사 결과는 1940년대 미국의 위스콘신 대학에서 와파린을 개발하는 단초로 다시 재조명 받는다. 위스콘신대학에 재직하던 화학자 칼 폴 링크는 이 조사를 기반으로 '다이쿠마롤'이라는 물질을 찾아냈다.

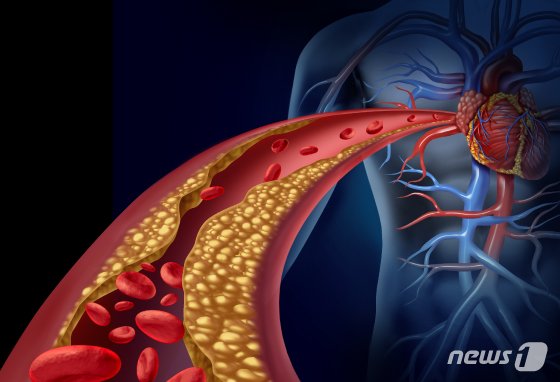

전동싸리 풀 속 곰팡이가 갖고 있던 물질인 다이쿠마롤은 기존의 혈소판 응집 억제 기전의 항응고제와 달리 혈액 응고인자 형성에 관여하는 비타민K의 작용을 방해하는 역할을 했다. 비타민K는 혈액 응고인자 단백질에 필수요소다.

그러나 이 물질은 처음부터 사람을 대상으로 한 의약품으로 사용되지는 못했다. 환자들에게 쓸 수 있는 적정 용량을 찾지 못해 인체 장기 내 출혈 위험성이 치료 이득보다 더 클 것으로 판단됐기 때문이다.

이후 다이쿠마롤은 화학합성 과정을 통해 와파린이라는 새로운 성분으로 다시 태어나 1948년 쥐약으로 세상에 출시된다. 이 때부터 와파린은 가장 많이 팔리는 쥐약 중 하나로 이름을 날리기 시작한다.

1951년 미국에서는 한 해병이 자살을 하기 위해 와파린을 복용한다. 그런데 이 사건으로 인해 와파린은 의약품으로 탈바꿈하는 계기를 맞는다. 자살을 시도한 해병이 생명에 아무런 지장없이 회복하는데 성공한 것이다.

이 사건을 본 많은 화학자들은 와파린의 의약품적 가치를 재발견하는 연구를 다시 시작했다. 그 결과 와파린은 1954년 '쿠마딘' 등의 상표로 항응고제로서 제 역할을 찾았다.

와파린이 사람을 대상으로 한 항응고제로 사용되기 시작하면서 이전까지 주사 형태의 약물만 존재했던 의약품 처방 환경이 돌변하기 시작했다. 환자 사전 검사를 통해 부작용을 최소화하면서 먹는 약인 와파린이 대세가 된 것이다.

결국 와파린은 1990년대 각 학회가 권고하는 표준 항응고제로 출시 이후 약 60여년간 가장 많이 사용되는 항응고제로 떠오른다. 단, 다른 약물과 함께 사용하면 약물의 체내 반응 편차가 크게 나타나고, 출혈 부작용 위험은 여전한 문제로 남았다.

최근에는 와파린과 동일하게 경구 투여를 하면서도 출혈 부작용은 적고, 동일한 효과를 낼 수 있는 '비(非) 비타민K 억제' 기전의 NOAC 계열의 약들이 나왔다. NOAC 계열의 약들은 와파린의 부작용을 최소화한 만큼 최신의 치료를 이끌고 있다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지