때는 조선, 1642년 6월 7일. 당시 조선의 왕인 인조는 후원에서 궁녀들과 놀이를 하고 있었다. 당시 인조의 나이는 47세였고, 간혹 궁녀들과 놀이를 즐겨왔다.

그날도 인조는 궁녀들에게 자신을 가마에 태워 달리게 했다. 그런데 가마를 멘 한 궁녀가 넘어지는 바람에 가마가 쓰러지고 인조도 넘어져서 어깨와 등, 무릎에 타박상을 입었다. 왕을 다치게 했다는 것은 제 명을 다 하지 못할 소행이었다.

궁녀는 엎드려 죄를 고했다. “전하, 소녀 죽을 죄를 지었사옵니다.”

그러나 인조는 궁녀에게 죄를 묻지 않았다. 사실 자신도 궁녀들과 놀이를 하다가 다쳤다는 사실이 밖으로 새어 나가는 것이 창피하고 못마땅했다.

인조는 죄를 묻는 대신, “오늘 있었던 일은 그 누구에게도 발설해서는 안 될 것이다.”라고 어명을 내렸다.

인조가 다음날 일어나 보니 온 몸에 뻐근하고 왼쪽 무릎은 부어 올랐으며 등과 어깨 근육이 당기는 통증이 심했다. 군데군데 피멍도 있었다. 간혹 통증으로 끙끙 앓는 소리도 냈다. 한 달 정도의 시간이 흘러 왕이 궁녀들과 놀다가 다쳤다는 소문은 벌써 내의원 의관들의 귀에도 들어갔다. 왕의 옥체를 건강하게 책임져야 하는 내의원에는 난리가 났다. 내의원 약방의 도제조 이성구와 부제조 이행원은 부리나케 문안을 올렸다.

“삼가 듣건대, 옥체가 넘어져 다치신 우환이 또 있었다고 하니 신들은 너무도 놀라고 걱정이 됩니다. 내관들에게 듣자 하니 성상의 증상은 침을 맞고 약을 복용하셔야 할 상태이므로 이처럼 감히 아룁니다. 통증의 정도는 어떠하십니까?”라고 물었다.

제조라는 직책은 내의원을 관장하면서 어의, 침의(鍼醫) 그리고 탕의(湯醫)를 감독하는 역할을 하는 관직이었다. 인조는 아무 일 아니라는 듯 태연하게 대답을 했다.

“지난달 초순에 그냥 넘어져 다친 바 있는데, 아직도 허리와 등이 쑤시고 아프지만 당기는 통증은 대단치 않다. 왼쪽 무릎도 통증이 있지만 역시 견딜만 하다.”라고 했다.

그래서 제조들은 다시 “삼가 하교를 받고서야 비로소 다치신 지 한 달이 지난 후에야 알았으니 매우 우려됩니다. 어의와 침의들과 상의했더니, ‘허리와 등이 쑤시고 아픈 곳에는 위중의 두 혈과 아시혈(阿是穴)에 모두 침을 맞아야 온당하며, 왼쪽 무릎의 쑤시고 아픈 증상에는 족삼리, 음릉천, 내외슬안 혈에 침을 맞아야 합니다.’라고 하였습니다.

그리고 탕의는 ‘어혈(瘀血)이 있으니 조영활맥탕(調榮活脈湯) 가감방을 처방하여 드시는 것이 좋습니다.’라고 하옵니다.”라고 아뢰었다.

그러자 인조는 “아뢴 대로 하라.”하고 전교했다. 내의원에서는 침치료를 했고 동시에 탕약을 다려서 올렸다. 아시혈은 아픈 곳을 찾아 침을 놓는 혈자리다.

다음날, 6월 8일. 밤새도록 비가 내렸고 아침이 되자 그치는 듯했다. 약방 도제조 이성구와 부제조 이행원은 다시 문안을 올렸다.

“밤사이에 성상의 여러 증후는 어떠하십니까? 여름비에 날이 음습하니 조섭에 방해될까 매우 우려되어 감히 이렇게 문안드립니다.”라고 묻자 인조는 “전과 다름이 없다.”라고 답하였다. ‘차도가 없다’는 것이다. 도제조와 부제조는 당황스러웠다.

그래서 다시 침을 놓을 채비를 했다. 원래 침을 놓을 시간은 진초(辰初)로 아침 7시 경이었다. 그런데 갑자기 인조는 “침을 맞는 시각을 사시(巳時)로 물려 정하라.”라고 했다. 사시(巳時)는 오전 9시~11시경이다. 침치료 시간은 침의가 결정해야 했는데, 침의들은 어쩔 수 없이 왕이 정한 시간에 침치료를 했다.

내약방으로 모인 제조, 어의, 침의들은 긴장감에 휩싸였다. 도제조 이성구는 “나는 성상의 ‘전과 같다’라는 답에 두려움이 있네.”라고 하면서, 제조 이명에게 다음날 함께 문안을 올리자고 했다.

다음 날, 6월 9일에도 비가 내렸다. 약방 도제조 이성구과 부제조 이행원은 제조 이명과 함께 문안을 올렸다.

“밤사이에 성상의 체후(體候)는 어떠하십니까? 침을 맞은 뒤에 당기는 통증은 조금 나아지지 않으셨습니까? 그제 지어 올린 약은 드셨는지 모르겠습니다. 여름에 침을 맞는데 날씨마저 흐리고 습하니 신들이 매우 걱정되어 감히 이렇게 문안드립니다.”라고 했다.

그러나 인조는 “전과 같다. 탕약은 이미 복용하였다.”라고 하였다.

인조는 무표정이었고 대답에는 화를 내는 것도 아니었고 차도가 없음에 대한 아쉬움도 묻어나지 않았다. 사실 인조는 자신의 증상을 심각하게 생각하지 않았다. 제조들은 식은땀을 흘렸다. 이미 침도 맞았고, 탕약도 복용을 마쳤는데, 대답은 여전히 ‘차도가 없다’는 것이다. 이렇게 또 하루가 지났다.

다음 날, 6월 10일. 비가 내렸다. 3명의 제조는 다시 모여 문안을 올렸다.

“밤사이 성상의 체후는 어떠하십니까? 오늘 침을 맞아야 하는데 날씨가 음습하여 침의들 모두 침을 맞는 것이 좋지 않다고 하니, 내일 날이 개기를 기다려서 침을 맞는 것이 온당합니다. 감히 이렇게 아울러 여쭙니다.”라고 물었다. 그러자 인조는 “전과 같다. 오늘 침을 맞아도 무방하다.”라고 했다.

제조들은 당황해하며 잠시 물러났다. 침치료를 늦추자고 했지만, 왕은 그냥 맞자는 것이다. 제조들은 치료의 주도권을 잡을 필요가 있었다. 아무리 왕이지만 왕의 의견대로만 할 수는 없었다.

그래서 얼마의 시간이 지난 후 다시 아뢰기를 “성상께서는 오늘 침을 맞겠다고 명하셨습니다. 그런데 침의들과 다시 상의해 보니 ‘오늘은 날마다 옮겨 다니는 인신(人神)에 대한 금기 때문에 허리와 등에는 침을 놓을 수가 없고 경락에만 침을 놓아야 하는데, 중완혈에는 반드시 침을 놓아야 하지만 오늘은 인신 때문에 불가합니다.’라고 하였습니다. 감히 아룁니다.”라고 했다.

인신(人神)이란 신(神)의 기운이 날마다 몸의 다른 부위로 옮겨 다니는데, 신의 기운이 머무는 부위에 해당하는 날에는 그 부위에 침을 놓거나 뜸을 뜨는 것을 꺼리는 것이다. 다행히 인조는 “오늘이 금기하는 날이라면 내일 행하라.”라고 하였다.

다음 날이 밝았다. 6월 11일. 며칠 동안 내린 비가 그치지 않고 바람까지 불었다. 원래 날씨가 짓궂은 날에는 침을 놓지 않는 것이 원칙이다. 괜히 비가 내리는 날에 침을 놓았다가 왕의 ‘전과 같다’라는 말을 반복해서 들을까 두려웠다.

그래서 제조들은 아뢰기를 “침을 맞을 시각은 다가오는데 비의 기세가 이러하니 날이 갤 가망이 없습니다. 침의들은 ‘흐린 날에도 혈맥이 순조롭게 운행하지 않아서 침의 효과가 없는데, 더구나 이렇게 비바람이 부는 때에 성상의 몸에 침을 놓는 것은 지극히 온당치 않습니다.’라고 하였습니다. 감히 여쭙니다.”하자 인조는 “그렇다면 침치료는 내일하라.”라고 하였다.

다음 날 6월 12일. 제조들은 “오랜 시간 동안 내린 비가 그친 뒤에 날씨가 음산하고 서늘하니, 성상의 체후는 어떠하십니까? 상께서 침을 맞는 일이 지극히 중대하므로 침의(鍼醫) 박태원을 불러들여 함께 상의하였더니, 오늘 중완혈에 시침을 할 때 입시하겠다고 했습니다.”라고 하니, 인조는 “전과 같다. 중완혈에는 박태원에게 침을 놓도록 하라.”라고 했다.

그래서 4일만에 다시 침의 중 유달이 일반 혈자리와 아시혈에 시침했고, 박태원은 중완혈에 시침을 했다.

다음 날, 6월 13일. 다시 제조들은 “밤사이에 성상의 체후는 어떠하십니까? 침을 두세 번 맞으셨는데, 통증의 여러 증세는 아직도 똑같습니까? 전일에 지어 들인 약은 다 드셨다면 다시 지어 들입니까? 감히 여쭙니다.”라고 물었다.

그러자 인조는 “아픈 증상에 침이 상당히 효과가 있다. 탕약은 다 복용하였으나 더 지어 들이지 말라.”라고 했다.

차도가 있다니 다행이었다. 얼마 만에 듣는 말인가. 사실 인조는 평소 창만증(脹滿症)을 앓고 있어서 중완혈 시침이 즉효(卽效)했던 것이다.

다음 날, 6월 14일. 제조들은 다시 문안을 올리며 “성상께서 내리신 ‘침이 상당히 효과가 있었다.’라는 하교를 어제 삼가 받들고 기쁨을 이길 수가 없었습니다....”라며 기쁜 목소리로 말문을 열었다.

제조들은 왕을 치료하는 어의들과 함께 하루하루 피가 마르는 듯했다. 왕은 대수롭지 않게 대답했지만 내의원에서는 그 말에 일희일비했다. 특히 ‘전과 같다’라는 답변을 들을까 항상 노심초사했다. 내의원의 하루는 그렇게 또 지나갔다.

*제목의 ‘○○ ○○’은 ‘전과 같다’입니다.

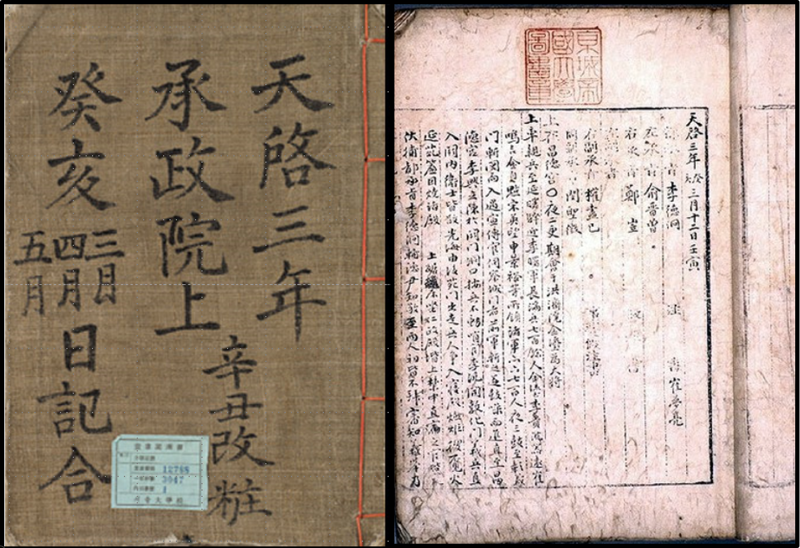

오늘의 본초여담 이야기 출처

< 승정원일기> 仁祖 20年 6月7日. 藥房都提調李聖求, 副提調李行遠啓曰, 伏聞玉體調攝中, 又有跌傷之患, 臣等不勝驚慮之至, 未審跌傷, 在於何日, 疼痛輕重, 亦如何? 雖有下醫官之敎, 而似未詳悉, 敢此仰候, 以爲施針用藥之地, 如是敢啓.答曰, 傷於去月初生, 牽痛不至大段. 藥房再啓曰, 伏承下敎, 始知所傷, 已至一月之久, 不勝憂慮, 與御醫·針醫等相議, 則腰背脊酸痛處, 則委中二穴, 阿是穴竝爲受鍼, 宜當, 毋知[丹知]灸亦宜, 入侍觀勢施用. 左邊膝□骨酸痛處, 則足三里右一穴, 陰凌川右一穴及左邊膝眼二穴受鍼云, 而今則乃是疸㾮, 以明日受鍼宜當. 且病, 只用針治, 恐未易效, 兼進蒼朮·杜沖炒·獨活各一錢, 元入大黃減半酒蒸, 調榮活脈湯四五服宜當云, 此藥劑入, 何如? 傳曰, 依啓. 6月 10日 藥房啓曰, 伏候夜來, 聖體候, 若何? 今當爲受針, 而日氣如此, 諸醫皆以爲受針未安云, 明日待晴受針, 宜當, 敢此竝稟. 答曰, 症候一樣, 受針今日爲之, 無妨. 6月 13日. 藥房都提調李聖求, 提調李溟, 副提調李行遠啓曰, 雨後風亂, 日氣淒冷, 不審夜來, 聖候, 若何? 受鍼再度, 似或有效, 酸痛諸症, 猶且一樣乎? 前日劑入之藥, 已盡進御否? 其藥已盡, 則更爲劑入, 抑他他藥乎? 臣等不勝區區憂慮之至, 敢此仰候。答曰, 所患之症, 頗有針效, 湯藥旣已盡服, 勿爲加劑入. (인조 20년 6월7일. 약방 도제조 이성구, 부제조 이행원이 아뢰기를 “삼가 듣건대, 옥체를 조섭하는 기간 중에 넘어져 다치신 우환이 또 있었다고 하니 신들은 너무도 놀라고 걱정이 됩니다. 어느 날 넘어져서 다치셨으며 동통의 정도는 어떠하십니까? 의관에게 하교를 내리셨지만 자세히 알지는 못한 듯하여, 감히 이렇게 문후드립니다. 침을 맞고 약을 복용하셔야 할 형편이므로 이처럼 감히 아룁니다.” 하니, 답하기를, “지난달 초순에 다쳤는데 견통은 대단치 않다.”하였다. 약방이 두 번째 아뢰기를 “삼가 하교를 받고서야 비로소 다치신 지 한 달이 되었음을 알았으니 매우 우려됩니다. 어의와 침의들과 상의했더니, ‘허리와 등이 쑤시고 아픈 곳에는 위중의 두 혈과 아시혈에 모두 침을 맞아야 온당하며, 단지구도 온당하니 입시하여 병세를 관찰하고서 시행하며, 왼쪽 슬개골의 쑤시고 아픈 곳에는 족삼리 오른쪽의 한 혈과 음릉천 오른쪽의 한 혈과 왼쪽 슬안의 두 혈에 침을 맞아야 합니다.’라고 하였습니다. 그리고 ‘오늘은 황달 증세가 있으니 내일 침을 맞는 것이 온당하고, 이 병에 침 치료만으로는 쉽게 효과가 나타나지 않을 듯하니 창출, 볶은 두충, 독활 각 1돈, 원 처방에 양을 반으로 줄여서 술에 찐 대황을 넣어 만든 조영활맥탕을 4, 5부 드시는 것이 좋습니다.’ 하였으니, 이 약을 지어서 들이는 것이 어떻겠습니까?”하니, ‘아뢴 대로 하라’고 전교하였다. 6월 10일. 다음날 약방 도제조 이성구, 부제조 이행원이 아뢰기를, “밤사이에 성상의 여러 증후의 가감은 어떠하십니까? 여름비에 날이 음습하니 조섭에 방해될까 매우 우려되어 감히 이렇게 문안드립니다.”하니, “전과 다름이 없다”고 답하였다. 6월 13일. 약방 도제조 이성구, 제조 이명, 부제조 이행원이 아뢰기를, “비가 온 뒤에 바람이 어지럽게 불어 날씨가 서늘한데, 밤사이에 성상의 체후는 어떠하십니까? 침을 두 번 맞으셔서 아마 효과가 있을 듯한데 쑤시는 통증의 여러 증세는 아직도 똑같습니까? 전일에 지어 들인 약은 다 드셨으며, 약을 다 드셨다면 다시 지어 들입니까, 아니면 다른 약으로 바꿔 지어 들입니까? 신들이 매우 우려되어 감히 이렇게 문후드립니다.”하니, 답하기를, “아픈 증상에 침이 상당히 효과가 있다. 탕약은 다 복용하였으나 더 지어 들이지 말라.”하였다.)

/ 한동하 한동하한의원 원장

pompom@fnnews.com 정명진 의학전문기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지