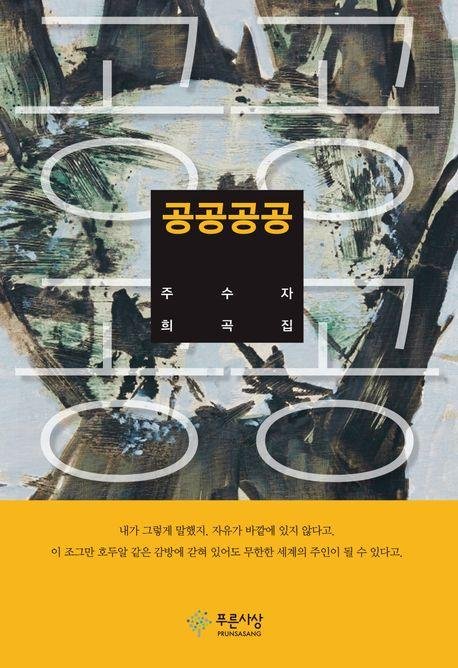

희곡작가 주수자가 소개하는 '공공공공'

대학로서 친숙한 '공공공공' 등 작품 4편

현실 속 고뇌 희곡의 언어로 밝게 풀어내

대학로서 친숙한 '공공공공' 등 작품 4편

현실 속 고뇌 희곡의 언어로 밝게 풀어내

'톺아보다'는 '샅샅이 더듬어 뒤지면서 찾아보다'는 뜻을 가진 순우리말이다. '내책 톺아보기'는 신간 도서의 역·저자가 자신의 책을 직접 소개하는 코너다.

누구나 어디론가 떠나고 싶어한다. 여기가 아닌 저기, 이곳이 아닌 저 멀리 가고 싶어하는 것은 어쩌면 인간의 내재적 갈망인지도 모르겠다.

나도 마찬가지다. 소설을 쓰다가 시에 관심을 두다가 마스크를 쓰고 젊은이들과 연극을 하더니 희곡집에 이르렀다. 나도 매번 나를 이해할 수 없었다. 하지만 장르가 어디 따로 존재하는가. 어느 시대에 누가 장르라는 벽을 글쓰기에다 세워 놓았을까. 원래 글쓰기만이 있을 뿐인데.

그럼에도 장르를 뛰어 넘어보는 과정에서 흥미로운 경험을 하게 되었는데, 이른바 소설은 묘사와 대화 중 단연코 묘사가 압도적이지만 연극에서는 말만으로 어떤 세상을 리얼리티 있게 만들어내는 점이 놀라웠다.

그런 측면에서 언어를 부리에 두고 있는 바는 동일하지만, 연극이 영화보다 훨씬 문학에 가깝다. 아니 근대소설이 출현하기 전에 희곡이 문학의 본류였다는 것과 셰익스피어가 왜 희곡작가였는지도 덤으로 이해하게 되었다.

서양에서 희곡은 서사시와 함께 문학의 본래 시작점이라고 본다. 일리아스와 오디세이아를 비롯한 서사시와 그리스 비극에서 서양문학이 기원했기 때문이다. 프랑스 철학자이자 문학평론가인 장 폴 사르트르는 저서 '문학이란 무엇인가'에서 문학의 역사는 희곡의 역사라고까지 강조하기도 했다. 실제로도 노벨문학상 수상 작가들의 3분의 1은 극작가다. 그럼에도 전 세계에서 유일하게 한국에서만 희곡이 문학으로서 홀대받는 경향이 있다. 국어 교과서에 실린 작품 중 희곡이 몇 편이나 되나 떠올려보면 쉽게 이해가 될 것 같다. 문학의 원형과 본질에 대해 접근하려는 방법의 하나가 소설의 희곡화가 아닐지 하는 생각에 도달한 이유도 여기에서 시작된 듯싶다.

희곡집 '공공공공'에 실린 희곡들은 대학로에서 여러 번 무대에 올려진 작품들이다. '빗소리 몽환도'는 내 단편소설을 각색한 작품으로, 현실과 환상에는 경계가 없다는 사실을 빗소리 음향에 중심을 둔 일인극이나 다름없다.

작품은, 책을 읽는 행위란 마치 몽환도에 들어가는 것과 다름없다는 사상이 핵심에 놓여있다. 즉 현실의 부정이 아닌, 또한 현실과 상상의 이분법 세계가 아닌, 현실의 확장을 말하고 있다. 이런 특이성 탓인지 이 작품은 미국 뉴욕주 10학년 문학교과서에 문학작품으로 소개되며 학생들에게 소개되고 있다. 희곡집 제목과 동명인 '공공공공'은 비록 감옥에 있더라도 자유로울 수 있다고 외치는 주인공의 모습과는 반대로 관객의 적극적인 참여를 독려하는 작품이다.

진정한 자유로움에 대한 다채로운 상상과 더불어 현실적인 한계에 직면한 고뇌와 좌절은 희곡으로만 표현해낼 수 있는 문학의 묘미다. 또 '복제인간 1001'은 예술과 과학 간의 오래된 갈등과 충돌에 대해 당대에도 실현할 수 있는 사건을 통해 보여주고 있다. 마지막 작품인 '방랑밴드: 사랑의 적에게 총을 쏘다'는 "유토피아는 존재하지 않고 오직 현실만 있다"는 지극한 사실을 겸허히 풀어냈다.

희곡집 '공공공공'의 등장인물들은 한결같이 낯선 세계의 중심에 내던져 이야기를 시작한다. 오로지 극적인 상황에서만 가능할 것 같은 일들은 사실 너와 나 그리고 우리의 이야기다. 어두운 사회적 문제에 당면하였음에도 자유로운 삶을 추구하는 공통된 마음은 '희망'이라는 이름으로 불린다. 어찌 보면 오늘을 살아가는 우리에게 정말 필요한 것은 그 희망의 과정이 아닐까? 환상적인 세계에서의 간접 경험이 우리의 현실을 더 충만하게 만들어 줄 것이다.

주수자 희곡작가

rsunjun@fnnews.com 유선준 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지