독일 마이너스 금리 사태 이후

국채 연동 DLS상품 대거 손실

외국계 IB서도 손떼 시장 위축

작년 공모 발행액 12억원에 그쳐

"ELS 사태 전부터 이미 죽은 시장"

국채 연동 DLS상품 대거 손실

외국계 IB서도 손떼 시장 위축

작년 공모 발행액 12억원에 그쳐

"ELS 사태 전부터 이미 죽은 시장"

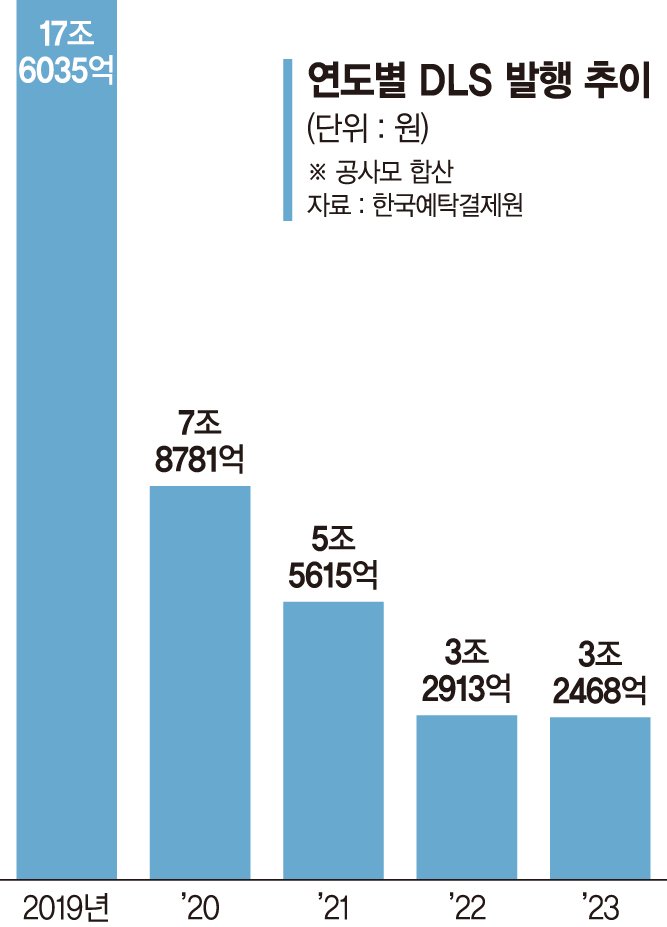

25일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난해 DLS 총 발행액은 3조2468억원으로 집계됐다.

2019년만 해도 17조원을 넘었으나 2020년(7조8781억원), 2021년(5조5615억원), 2022년(3조2913억원) 등으로 해마다 쪼그라들고 있다. 올해 발행액(24일 기준)은 8436억원으로 이헌 흐름이라면 연말까지 3조원대에 머물 것으로 예상된다.

DLS는 투자대상이 주식·주가지수 등에 한정되는 ELS와 달리, 이자율과 환율, 채권금리, 금·원유 등 실물자산, 신용위험까지 포함한다. 구조 자체는 해당 기초자산이 일정 기간 특정 구간에서 벗어나지 않으면 약정수익률을 지급하고, 그렇지 않으면 원금손실을 볼 수 있다는 점에서 같다.

문제는 지난 2019년 독일 마이너스 금리 사태가 일어난 이후 이에 연동됐던 DLS 상품이 대거 손실을 보면서 시작됐다. 이를 계기로 시장이 크게 위축됐다.

당시 우리은행이 독일 10년물 국채금리를 추종하는 DLS를 묶어 파생결합펀드(DLF) 형태로 팔았는데 만기 6개월에 배리어는 -0.2%로 설정됐다. 손실배수는 200배였다. 그해 9월 독일 국채금리가 -6% 밑으로 떨어지면서 대부분 손실이 났다.

금융감독원은 DLS를 발행한 3개 증권사에 대해 경영유의 조치를 내리기도 했다. 하나은행은 미국·영국 이자율 스왑(CMS) 금리 연계 상품을 판매했고, CMS 금리 하락으로 원금이 증발했다.

그 후 공모의 경우 원금이 80% 이상 보장되는 '비고난도 상품'만 발행이 허용되면서 사실상 문이 닫혔다. 원금비보장형 대비 상대적으로 낮은 수익률을 제공하면서 투자 수요가 빠르게 감소했고, 발행 유인도 약화됐기 때문이다.

또 상품을 국내 증권사에 공급하던 소시에테제네랄(SG)증권, 골드만삭스 등 외국계 투자은행(IB)들이 해당 사업에서 손을 떼면서 기초자산 범위가 협소해졌고, 발행시장마저 위축되는 악순환이 반복됐다.

실제 2019년 4조4456억원이었던 공모 발행액은 2021년 5조5615억원으로 3분의 1 토막이 났고, 지난해엔 3조2468억원으로 더 떨어졌다.

기초자산별로는 2019년의 경우 서부텍사스산원유(WTI)나 브렌트유 선물 등이 상당 규모로 발행됐으나 지난해는 기업이나 국가신용을 기초자산으로 삼은 것이 대부분이었다.

한 증권사 관계자는 "원금보장형만 공모시장에 낼 수 있게 되면서 외국계 발행 데스크들이 떠났고, 국내 증권사들도 투자자들의 기대수익을 채워줄 수 없는 상황"이라며 "최근의 ELS 사태 발발 전부터 DLS 시장은 이미 구조적으로 비활성화되고 있었다"고 전했다.

taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지