거제도는 우리나라에서 제주도 다음으로 큰 섬으로 모래 해안보다 몽돌 해안(둥근 자갈 해안)이 많다. 아름다운 해안이다. 남녘의 맑은 해안에서 자갈과 파도가 얽히는 소리가 끝없는 반복한다. 구조라해수욕장은 남해안에서 남해의 상주해수욕장과 함께 유명하다. 원래는 구조라는 섬이었는데, 구조라섬은 와현 해수욕장의 사빈으로 엮여져서 육지와 연결된 것이다.

거제(巨濟) 지명의 어원에서 가장 유력한 것이 '섬'이라는 뜻의 거(巨)와 '구제한다'의 제(濟)가 합쳐진 것으로 본다. 삼한시대의 변한의 독로국을 거쳐서 가야시대의 소가야국에서 금관가야국에 속한다. '독로'는 이두어로 '두르다'의 뜻으로 사위를 바다가 두르고 있다는 의미로 풀이한다(정약용, 아방강역고). 신라 경덕왕 16년(757년)부터 거제라는 이름으로 지금까지 내려온다. 또는 큰섬으로 그리고 많은 작은 섬을 거느린다는 뜻으로도 본다. 과장이 심하지만 '거제계룡산하 구백만'(巨濟鷄龍山下 求百萬, 거제의 계룡산 아래의 땅에서 백만을 먹여 살린다)이 구전으로 내려온다. 혹시 조선산업으로 발전할 것을 예언했는지도 모른다. 대우조선(현재 한화오션)과 삼성중공업이 들어설 것이라고 오래전 누가 기대했을까 싶다.

2005년에 발간된 '한국지리지 경상편'을 보면 거제권(거제, 통영, 고성)은 자동차 및 트레일러를 제외한, 말하자면 조선업이 그 중심으로 경상도 내에서는 타의 추종을 불허한다. 계수가 29.38로서 그 다음의 울산권의 16.09, 창원권의 4.55과 비교할 때 월등히 높다. 어업의 입지계수도 거제권이 14.87로서 2위인 포항권(포항, 울릉, 영덕)의 3.40과 3위 진주권(진주, 사천, 남해, 하동)의 2.61과는 비교가 안 된다.

2008년 대학에서 일하면서 답사수업으로 학생들과 함께 거제로 갔다. 몽돌해안, 해금강, 구조라 해안, 외도, 포로수용소, 대우조선 등을 답사했다. 거제를 대표하는 볼만한 공간과 장소들이다. 해금강을 유람선으로 돌 때의 선장의 구수하고 청산유수 같은, 전설따라 삼천리를 곁들인 거제를 소개하는 설명을 잊을 수 없다. 옥포만에 위치한 대우조선은 김우중 대우그룹 회장의 유명한 책 '세상은 넓고 할 일은 많다'가 탄생한 곳이다. 옥포해전을 치른 이순신 장군을 상기하듯 김 회장은 늦은 밤에 고요하기 그지없는 옥포조선소의 숙소에서 달빛 어린 바다를 보면서 이 글을 적노라고 했다. 당시 많은 젊은이들에게 희망과 용기를 준 것은 틀림이 없다.

김우중 회장이 옥포만을 택한 것을 보면 지리적인 조건을 감안했을 것이다. 옥포해안은 북으로 바다가 열려 있다. 남쪽 바다에서 오는 태풍 때의 거대한 파도를 피할 수 있다. 태풍 진로와 정확히 일치하게 나있다. 그리고 만안에 바로 인접한 남쪽의 옥녀봉은 555m, 서쪽의 국사봉도 462m에 달한다. 바다에서 바로 솟아있으므로 보이는 높이는 더 크다. 그리고 리아스식 해안이라 항만이 깊다. 조수간만의 차이가 매우 적다. 부산과 가까움도 유리하다. 배후지에 비교적 넓은 해안 평야가 있다.

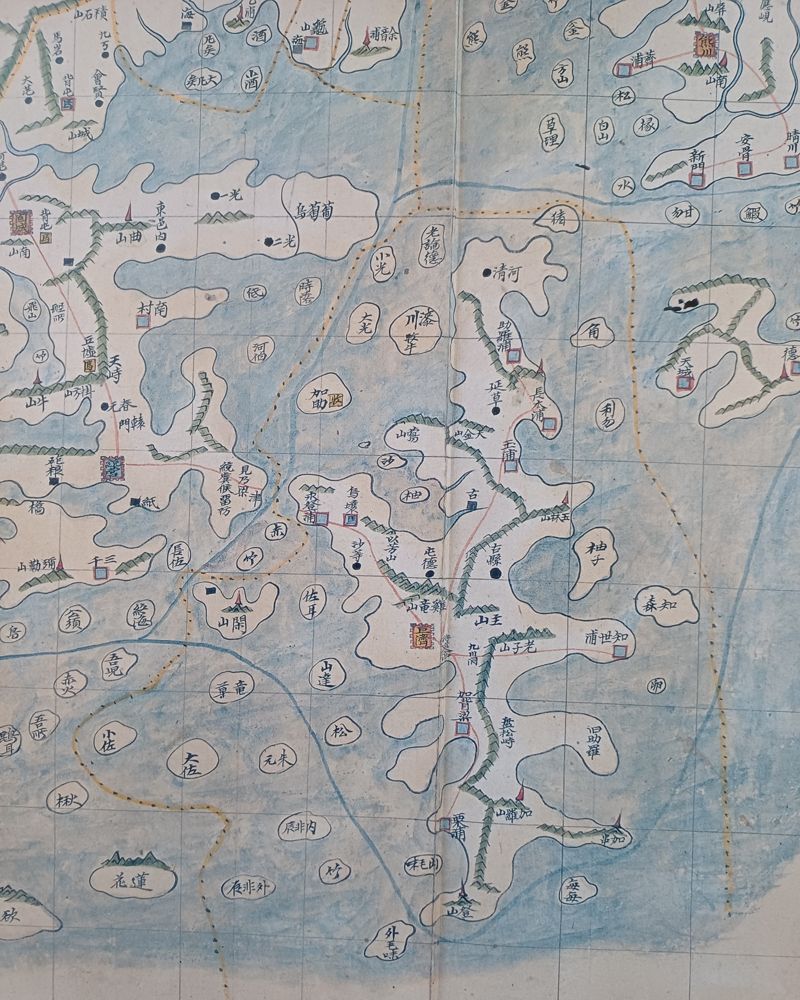

소설 '칼의 노래'에서 작가 김훈은 이순신 장군의 생각을 다음과 같이 그리고 있다. “옥포만에서 바다는 자루처럼 오목하게 섬의 안쪽을 파고들어 갔다. 외해로 드나드는 만의 어귀는 좁았다. 생사의 멱통과도 같았다. 그 멱통에서 삶과 죽음은 포개져 있었다.” 바다 뱃길에 중요한 지점으로 거제의 북단에 영등포가 있었다. 바닷바람이 해가 없도록 영제를 올리는 곳으로 지금은 구영등포의 약자로 구영리, 구영항 등으로 나온다. 자리를 옮긴 영등포는 고지도 ‘동여(東與)’에는 서쪽 끝자락에 표시되어 있다. 영등포는 이순신 장군의 난중일기에 매우 자주 나오는 전략적 요지였다.

오늘날 그 멱통 부분은 팔랑포 방파제와 느티 방파제로 더욱 조이고 있다. 먼 바다의 파랑이 만내로 들어오기가 더욱 힘들다. 장군이 왜군의 배들을 수장시킨 곳에서 배를 만들고 있는 것이다.

거제가 유배지로 많이 이용된 것은 남해와 제주와 함께 수도권(개경, 한양 등)에서 멀리 떨어져 있기 때문일 것이다. 외떨어지고 험한 섬으로 고려의 최고 문인인 이규보는 거제를 '독한 안개와 회오리바람과 벌보다 큰 모기'로 무서운 곳으로 그리고 있다. 유배지를 위한 외떨어지고 험한 섬으로 적합했다는 것이다. 고려시대 18대 임금 의종이 유배를 왔고, 고려가 멸망하면서 많은 왕씨들이 들어와서 왕(王)에 점 하나 찍어서 옥(玉)씨로 바꾸었다는 것은 널리 알려져 있다. 조선 왕조가 어디 그것을 몰랐을까? 그냥 둔 것은 거제가 워낙 멀어서 구 왕족들이 소란 없이 조용히 살 것으로 믿었기 때문일 것이다. 옥포도 옥씨가 많이 살아서 이름이 붙여졌고 옥개라고도 했다.

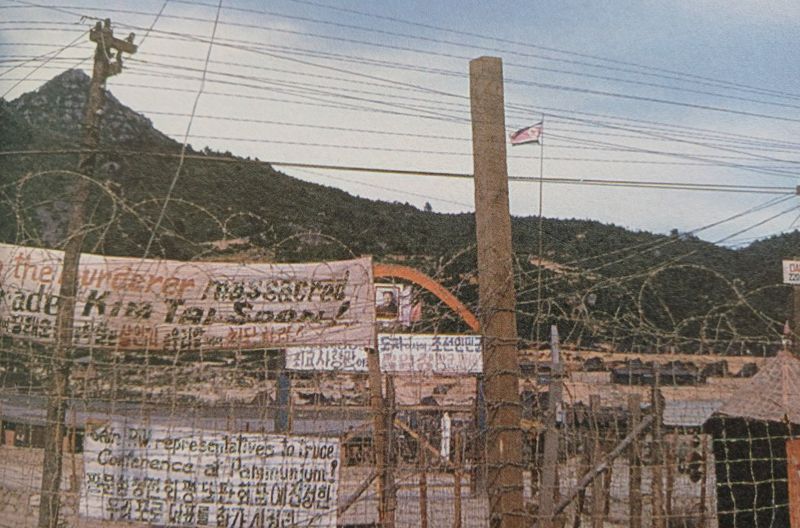

거제가 포로수용소가 된 것도 거제의 지리적 위치 때문일 것이다. 1950년 11월 27일 포로 대우에 관한 제네바 협약에 의하여 '포로들에게 위협이 없을 정도로 전투지역으로부터 충분히 떨어진 지역에 위치'하는 거제에 자리를 잡았다. 유엔군의 최고 후방 교두보인 부산도 가깝고 일본의 미국 극동사령부로부터도 가까운 섬이 거제다. 그리고 신현의 깊고 긴 계곡으로 북한과 중국의 포로 13만명과 감시하는 유엔군을 수용하기 충분하다고 보았다. 현재 포로수용소 유적공원으로 보존되어 당시의 모습들을 잘 보여주고 있다.

섬으로 육지와 분리되어 있지만 제주처럼 부산과 너무 멀지 않았다. 거제에서 2명의 대통령이 나왔는데 모두 부산에서의 학창 생활이 있었다. 거제는 거제현, 거제군, 현재 거제시에 이르기까지 오랜 역사와 지리의 산물로 현재가 만들어졌다. 거제섬은 부산과 통영을 교량으로 연결돼 이제는 육지나 다름없다. 거제는 창원, 부산, 울산과 연결돼 반도의 동남해안의 거대한 도시권과 산업권을 이루고 있다.

이민부 한국교원대 지리교육과 명예교수

jsm64@fnnews.com 정순민 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지