2016년 정년연장 시행 이후 부작용 심화

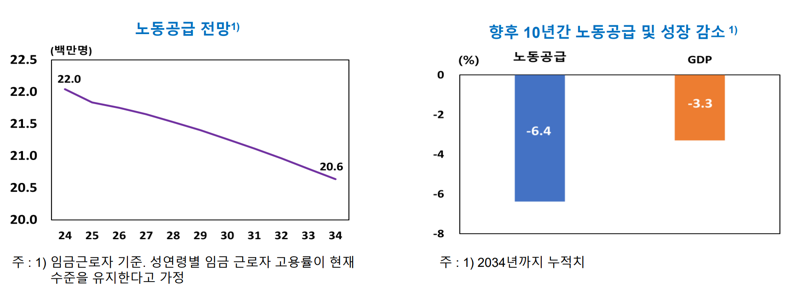

노동공급 감소로 고령층 인력 활용 불가피

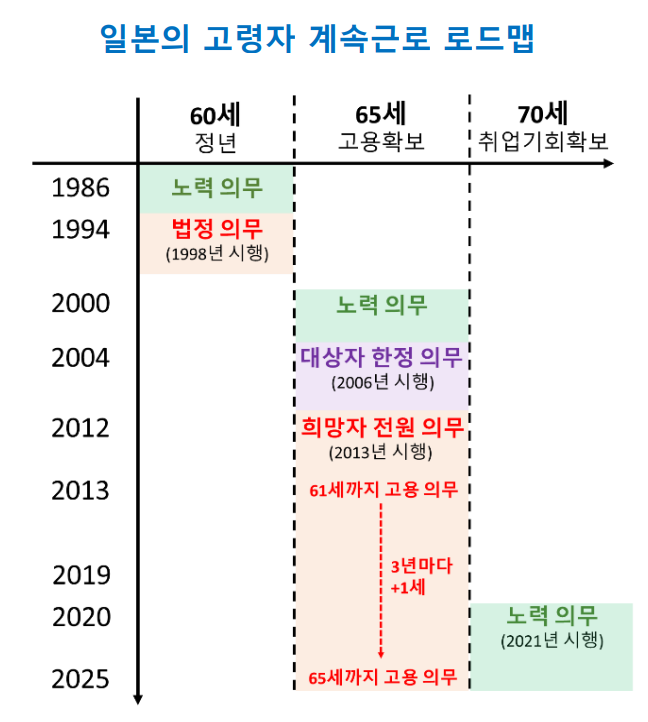

‘30년 로드맵’으로 연착륙한 일본 배워야

한은, 근로 유연한 ‘퇴직 후 재고용’ 제언

“성장 둔화 완화·개인 소득 안정성 확보”

노동공급 감소로 고령층 인력 활용 불가피

‘30년 로드맵’으로 연착륙한 일본 배워야

한은, 근로 유연한 ‘퇴직 후 재고용’ 제언

“성장 둔화 완화·개인 소득 안정성 확보”

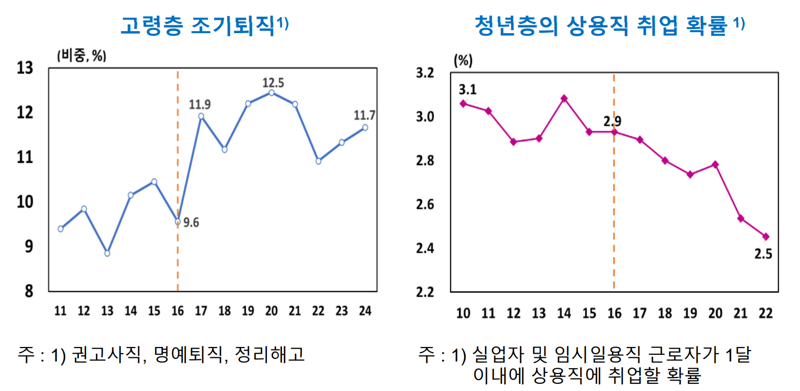

■임금조정 없는 정년연장에 청년 고용 위축 심화

보고서를 작성한 오삼일 고용연구팀장은 “2013년부터 국민연금 수급 개시 연령이 상향 조정되면서 2029년에는 정년퇴직 후 국민연금 수급 연령까지 5년간의 시차가 발생한다”며 “경제협력개발기구(OECD) 회원국 중에서 노인 빈곤율이 가장 높은 수준인 한국에서 이러한 문제가 지속될 경우에는 소득 공백에 따른 빈곤 우려가 심화될 수 있다”고 말했다.

임금도 청년층과 중년층을 중심으로 하락했다. 정년연장에 따른 2013~2019년 중 임금 변화를 보면 고령층과 대체 관계가 높은 장년층에서 임금 감소폭이 가장 컸고 고령층의 경우 임금에 유의미한 변화가 없었다. 정년연장으로 고용을 유지한 고령층의 경우임금 조정이 많지 않았을 뿐만 아니라 이들의 임금 수준이 동 연령대의 다른 취업자보다 상대적으로 높은 데 기인한다는 것이 한은의 설명이다.

오 팀장은 “2016년 정년연장 이후 청년 고용 위축, 조기 퇴직 증가 등의 부작용이 초래돼 노동시장 이중구조가 심화됐다”며 “성장 잠재력 저하, 고령층의 근로 의지, 은퇴 후 소득 공백 등을 고려할 때 고령층이 더 오래 생산적으로 일할 수 있는 노동 시장을 만드는 것이 한국의 시급한 과제”라고 지적했다.

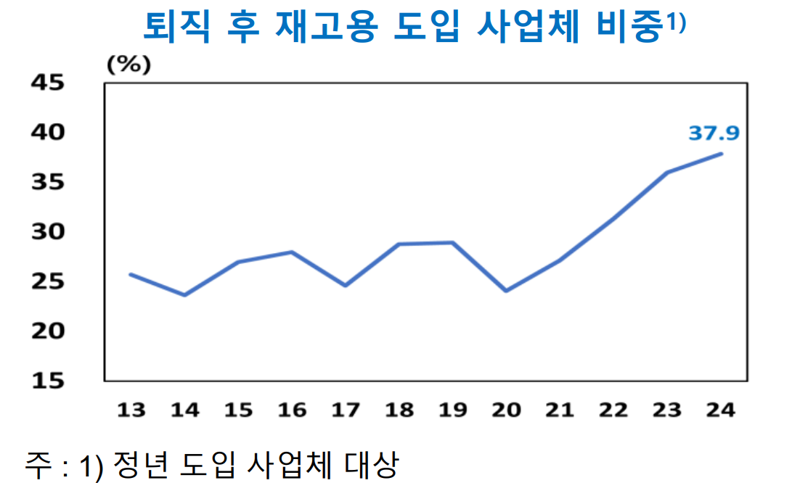

■퇴직 후 재고용 제도 도입해 고령층 계속근로 장려해야

한은은 2016년 정년연장 경험, 일본 사례 등을 고려할 때 향후 고령층 계속근로를 위한 정책 방향은 법정 정년연장보다 퇴직 후 재고용이 바람직하다고 분석했다. 임금체계 개편과 근로조건 유연화를 가능하게 하고, 청년 고용 위축 같은 부작용을 줄일 수 있다는 지적이다. 특히 계속근로가 성공적으로 정착될 경우, 고령층 근로자는 생애 주된 일자리에서 생산성을 유지하며 더 오래 일할 수 있어 개인의 소득 안정성 확보에도 기여할 수 있다.

실제 한은이 모의실험을 진행한 결과 65세까지 계속근로가 가능할 경우 향후 10년간 성장률을0.9~1.4%p(연 0.1%p) 증가시키는 효과가 있는 것으로 추정됐다. 인구감소로 인한 경제성장률 하락의 3분의1 가량을 막을 수 있다는 뜻이다. 또 근로자 개인 측면에서도 65세까지 계속 근로하게 되면 기존 소득공백 기간(60~64세) 동안 정부가 제공하는 노인일자리에 종사하는 경우보다 월 소득이 179만원 증가하고, 65세 이후 연금 수령액도 월 14만원 증가할 것으로 분석됐다.

오 팀장은 “단기간 내 재고용을 의무화할 경우 근로자의 교섭력이 강화되면서 현행 임금체계의 경직성을 해소하기 어렵기 때문에 예상치 못한 부작용이 반복될 우려가 있다”며 “일본이 65세 계속고용을 의무화한 시기에 비하면 고령화 수준이 다소 낮아, 자발적으로 재고용 제도를 활성화할 시간적 여유가 있다는 점도 고려할 필요가 있다”고 말했다.

eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지