中, 대미 보복관세율 84%에서 125%로 인상

트럼프가 중국에 부과한 상호관세와 같은 세율로 맞춰

中, 트럼프가 관세 더 올리면 "무시하겠다" 밝혀

앞서 트럼프도 中과 협상 가능성 언급하며 추가 인상 자제 시사

시진핑 "관세 전쟁에는 승자 없다, 유럽과 함께 일방적 괴롭힘 막겠다"

트럼프가 중국에 부과한 상호관세와 같은 세율로 맞춰

中, 트럼프가 관세 더 올리면 "무시하겠다" 밝혀

앞서 트럼프도 中과 협상 가능성 언급하며 추가 인상 자제 시사

시진핑 "관세 전쟁에는 승자 없다, 유럽과 함께 일방적 괴롭힘 막겠다"

[파이낸셜뉴스] 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 공격에 같은 세율로 보복했던 중국 시진핑 국가주석이 미국산 수입품에 적용하는 보복관세를 84%에서 125%로 높였다. 미국의 관세에 보복하면 더 세게 보복한다고 천명했던 트럼프가 중국의 이번 조치에 또 다시 보복할 지 주목된다.

11일 중국 국무원 관세세칙위원회는 한국시간 12일 오전 1시부터 모든 미국산 수입품에 부과하는 보복 관세를 84%에서 125%로 올린다고 밝혔다. 위원회는 "미국이 중국에 지나치게 높은 관세를 부과하는 것은 국제 경제 무역 규칙을 심각하게 위반하는 것이며, 기본적인 경제 규칙과 상식에도 어긋나는 것으로, 완전히 일방적인 괴롭힘과 강압적 행동"이라고 주장했다. 이어 "미국이 향후 관세를 추가로 인상하더라도 중국은 이를 무시할 것"이라고 덧붙였다.

트럼프는 지난 1월 취임 이후 중국에 마약성 진통제 '펜타닐'의 생산을 단속하라며 총 20%에 달하는 보복관세를 부과했다. 이에 중국은 미국산 에너지 및 농축산물 등 특정 품목을 대상으로 10~15% 수준의 보복 관세를 부과했다. 트럼프는 지난 2일 발표에서 전 세계 185개 지역 및 국가에게 미국이 무역에서 적자를 보는 만큼 책임을 묻겠다며 일방적으로 2단계 상호관세 부과를 선언했다. 중국에 부과된 상호관세는 34%였다. 이에 중국은 상호관세 발효 예정일 다음날인 10일부터 모든 미국산 수입품에 같은 규모의 34% 보복 관세를 물린다고 예고했다. 트럼프는 중국이 보복에 나서자 7일 대(對)중 상호관세율을 84%로 올렸다. 중국은 9일 대미 보복관세율을 84%로 올려 대응했다. 트럼프는 9일 상호관세 발효 이후 약 13시간 만에 중국을 제외한 다른 국가에 부과하는 상호관세율을 90일 동안 10% 수준으로 유지한다고 밝혔다. 다만 중국에 부과하는 관세는 125%로 올리고 즉각 시행한다고 알렸다.

트럼프는 같은 날 백악관 행사에서 125%의 관세율에 대해 "나는 그들에게 '보복하면 관세를 두 배로 하겠다'고 말했고 그래서 중국에 그렇게 한 것이다. 중국이 보복했기 때문"이라고 말했다. 이어 "중국은 합의하고 싶어 하지만, 어떻게 해야 할지 모를 뿐"이라며 "시진핑은 자존심이 강한 남자"라고 말했다. 트럼프는 "중국과 합의할 것이며 모든 국가와 합의할 것이다. 그리고 그런 합의는 공정할 것"이라고 강조했다. 그는 이미 125%에 달한 중국 상호관세를 더 올릴 계획이냐는 질문에 "우리가 더 해야 한다고 생각하지 않는다"고 말했다. 미국 백악관은 10일(현지시간) 발표에서 트럼프 2기 정부 출범 이후 중국산 수입품에 추가되는 관세가 펜타닐 관세 20%에 상호관세 125%를 더해 누적 145%라고 확인했다.

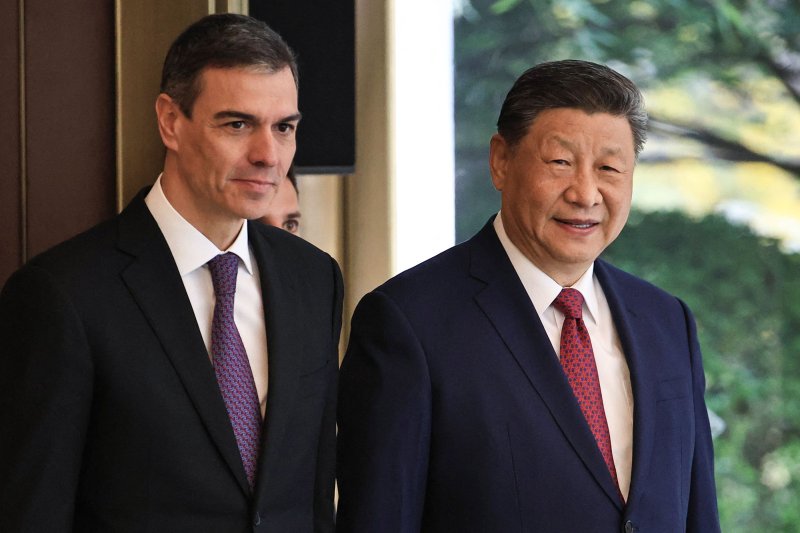

시진핑은 11일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 페드로 산체스 스페인 총리와 만나 "관세 전쟁에서는 승자가 없으며, 세계와 대립하면 스스로를 고립시키게 될 것"이라고 말했다. 그는 "중국과 유럽연합(EU)은 모두 세계의 주요 경제체로, 경제 세계화와 자유무역의 확고한 지지자"라며 "양측은 국제적 책임을 이행하고 경제 세계화의 흐름과 국제무역 환경을 공동으로 보호하며 일방적 괴롭힘을 함께 막아내야 한다"고 강조했다. 이어 "자신의 정당한 권익을 보호하고 국제적 공평과 정의, 규칙과 질서를 수호해야 한다"주장했다.

시진핑은 "지난 70여년간 중국의 발전은 자력갱생과 고된 투쟁에 기대왔으며, 누구의 은혜에도 의존하지 않고 어떠한 불합리한 억압도 두려워하지 않았다"며 "외부 환경이 어떻게 변하더라도 중국은 확고한 신념을 가지고 자기 일에 집중할 것"이라고 강조했다.

pjw@fnnews.com 박종원 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지