(서울=뉴스1) 박정환 문화전문기자 = 세계적 진화생물학자이자 미국 캘리포니아 대학교 명예교수 세라 블래퍼 허디가 남성의 몸과 마음에 깊이 새겨진 ‘양육 본능’이 있음을 뒷받침하는 다양한 과학적 연구 결과를 정리해 '아버지의 시간'을 펴냈다.

발단은 사위였다. 허디는 2014년 사위가 24시간 내내 붙어서 아기를 돌보고 기저귀를 갈아주는 모습을 신기하게 생각했다. 그녀가 자라난 1950년대 미국 텍사스에서는 전혀 볼 수 없던 행동이었기 때문이다.

비슷한 시기에 미국 덴버대 김필영 교수 연구진은 양육에 참여하는 아버지들의 뇌에서 부위별로 회백질의 양이 다르게 변했다는 결과를 발표했다.

책을 요약하면, 남성이 아기와 친밀하게 지내는 시간이 늘수록, 여러 변화가 뇌와 신체에서 일어난다. 이는 인류가 지닌 생물학적 특성 중 하나다.

인류는 구석기시대 초기부터 다른 개체의 도움을 받아야만 무사히 신생아를 출산할 수 있었다. 현생 인류는 보조 양육자나 대체 양육자의 참여를 통해 존속이 가능했다.

보조 양육자는 할머니 등 다른 여성일 수도 있지만 남편이자 아버지가 가장 큰 역할을 맡았다. 다시 말해서, 아기를 중심으로 가정이라는 최소 단위의 사회집단이 형성됐다고 풀이할 수도 있다.

모든 포유류의 어미가 자식을 양육한다는 점에서, 또 여성은 체내 수정, 임신과 출산, 모유 수유를 고스란히 짊어진 ‘포유류’라는 점에서 ‘자녀를 양육하는 것은 여성의 몫’이라는 진화생물학의 통념을 부수는 책이다.

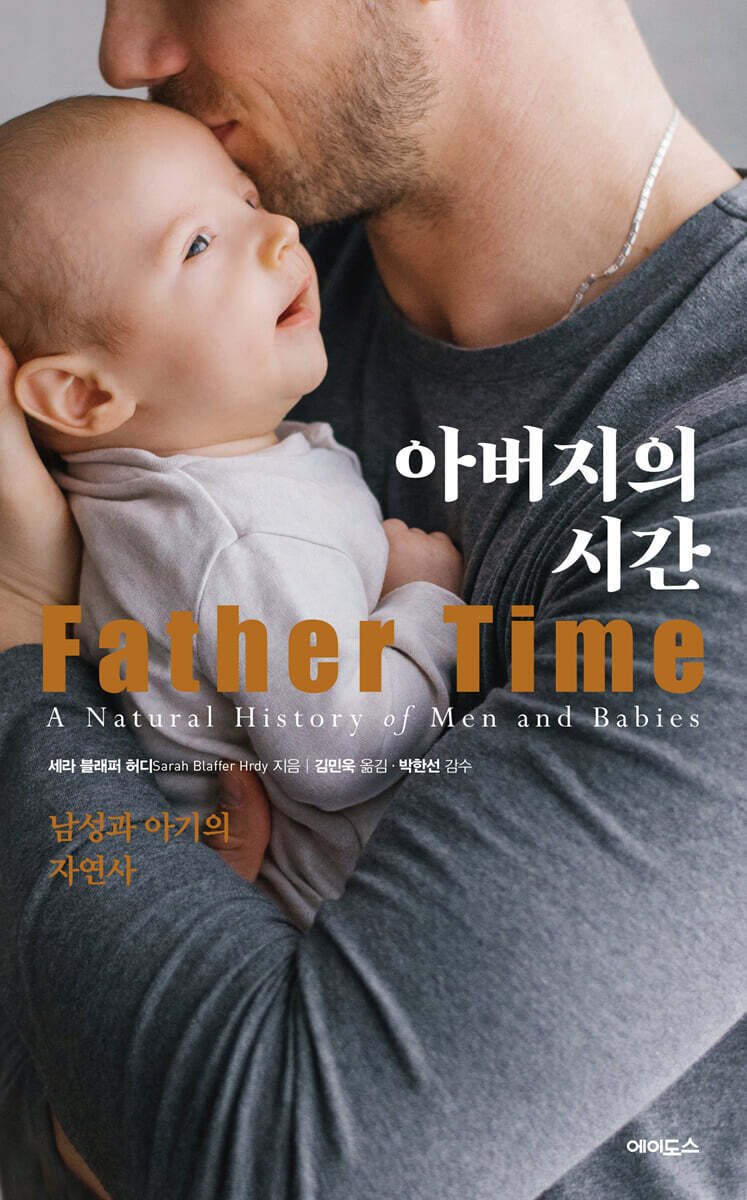

△ 아버지의 시간/ 세라 블래퍼 허디 씀/ 김민욱 옮김/ 박한선 감수/ 에이도스/ 2만 6000원

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지