빈센트 반 고흐. 예술사에서 가장 널리 회자되는 이름 중 하나다. 그러나 그 뒤엔 또 하나의 ‘빈센트’가 있었다.

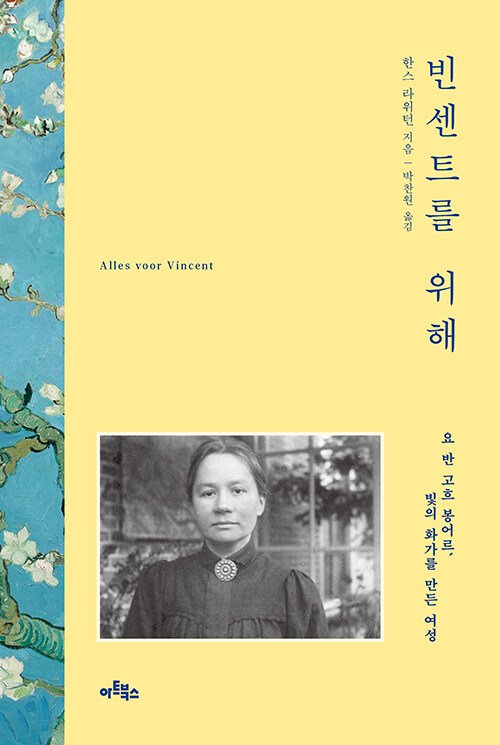

이 책 '빈센트를 위해'(반 고흐 재단 엮음, 아트북스)는 요의 삶을 통해 반 고흐 신화의 숨은 기반을 새롭게 조명한다.

하숙집 주인이자 영어 교사, 전시 기획자, 번역가, 그리고 여성운동가였던 그녀는 남편 테오와 형 빈센트가 남긴 예술적 유산을 오롯이 자신의 사명으로 껴안았고, 이를 세상에 알리는 데 남은 인생을 걸었다.

그녀의 시작은 평범했다. 문학과 예술을 중시하는 암스테르담 중산층 가정에서 자란 요는 1883년 런던으로 건너가 영국박물관 열람실에서 셸리 등 낭만주의 시인을 공부하며 상급 영어 시험을 준비했다. 다이어리에는 영어로 쓴 일상 기록들이 빼곡히 남아 있다. 그러나 인생은 예기치 않은 연결고리를 만든다. 1888년, 요는 자신이 ‘사랑하고 있음을 이미 아는 것 같다’고 말하던 테오 반 고흐와 결국 결혼했고, 이 결혼은 단순한 동반자가 아닌 ‘빈센트 신화의 기획자’를 탄생시킨 운명이 되었다.

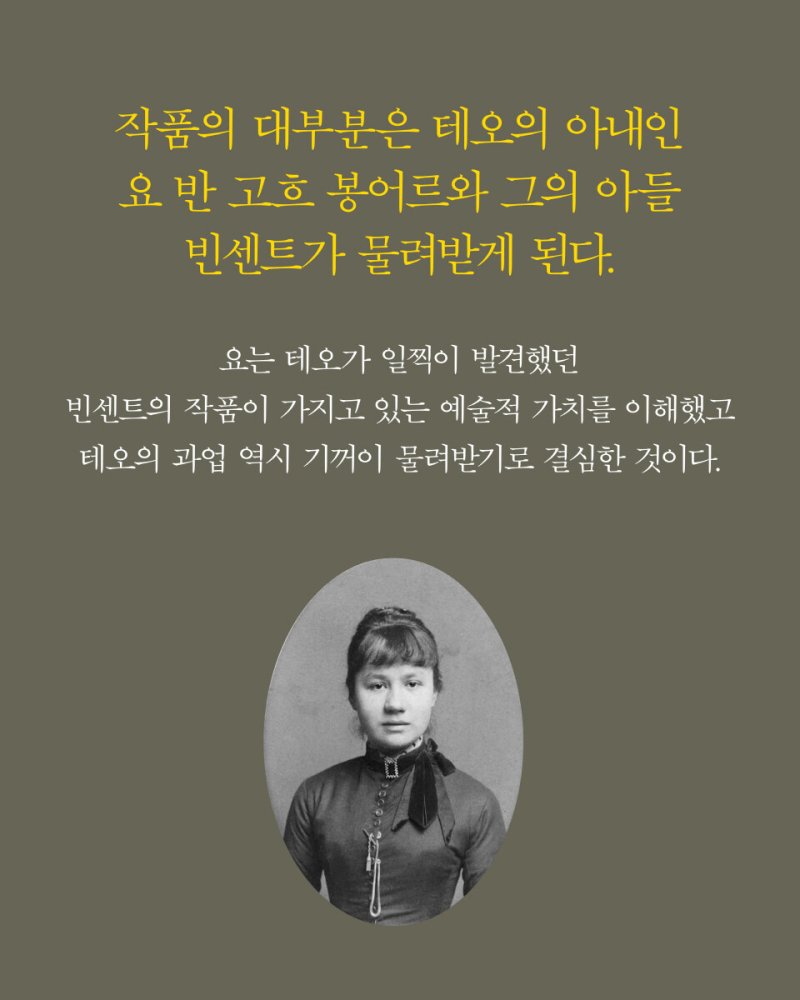

1890년 빈센트의 자살, 그리고 불과 6개월 뒤 테오의 사망. 28세의 젊은 미망인에게 남겨진 건 갓난아기, 수백 점의 그림, 수백 통의 편지, 그리고 헤아릴 수 없는 상실감이었다. 하지만 요는 도망치지 않았다.

그녀는 그 슬픔을, “내가 그를 돕기는커녕 좋아하는 무언가를 빼앗는 셈이라면 정말 슬플 것”이라는 다짐으로 바꾸었다. 사랑했던 두 빈센트(남편과 화가)의 이름을 세상에 알리는 것이 그녀가 살아가는 이유가 되었다.

요는 네덜란드 뷔쉼에 하숙집을 차리고 생계를 꾸려가는 틈틈이, 작품 보관과 전시 기획, 편지 번역과 편찬에 나섰다.

당시 그녀의 집을 찾은 작곡가 알폰스 디펜브록은 “집 전체가 빈센트 작품으로 가득했다”고 회상한다. 이 그림들이 훗날 네덜란드 암스테르담의 세계적인 명소, 반 고흐 미술관의 핵심 소장품이 된다는 사실은 당대 누구도 예상치 못한 일이다. 오늘날 수백만 명이 찾는 이 미술관의 출발점이 뷔쉼의 다락방이었다는 사실은 거의 알려지지 않았다.

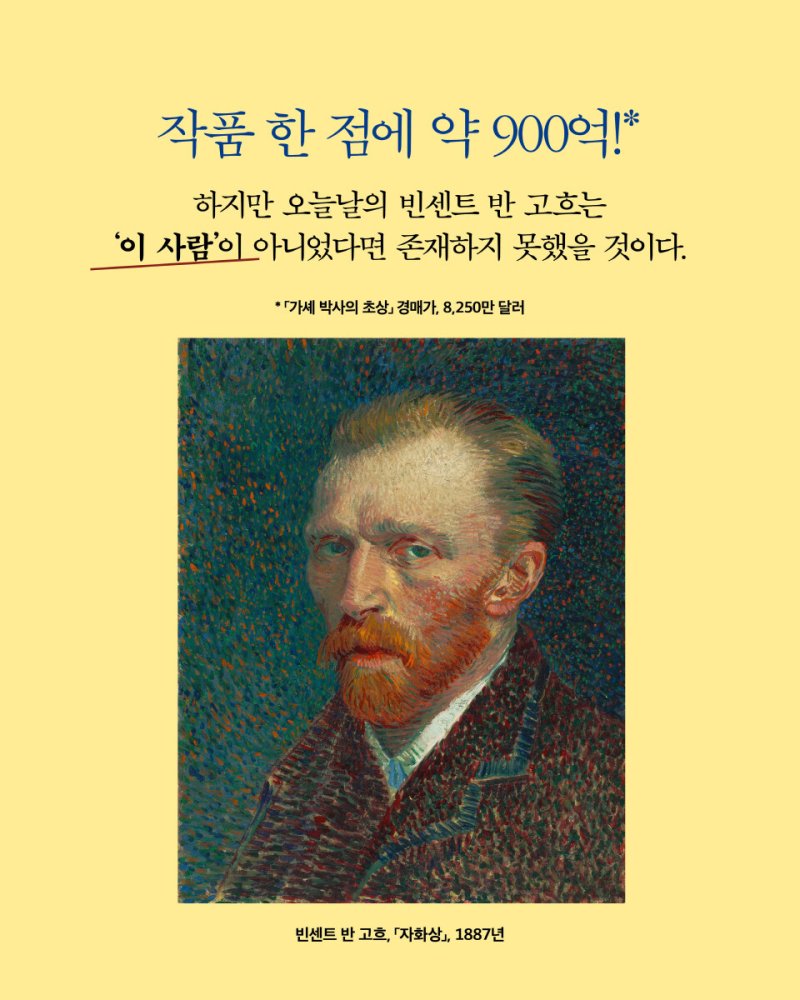

1905년, 그녀가 기획한 암스테르담 시립미술관 전시는 대중의 폭발적인 반응을 불러일으켰고, 반 고흐의 세계적 명성은 그 지점에서 본격화된다. 이후 독일, 런던, 파리 등지에서의 전시와 작품 대여, 출판 활동이 이어졌으며, 결정적으로 반 고흐 형제의 서간집을 영어·독일어로 번역해 출간함으로써 전 세계 독자들에게 화가의 내면을 생생히 전달했다. 번역 작업은 그녀가 파킨슨병으로 펜을 놓을 때까지 계속되었다.

요는 단순한 예술 유산의 관리자 그 이상이었다. 그는 미술은 "관람객이 완성해야 하는 것"이라는 테오의 말을 곱씹으며, 그림 너머 사람들의 ‘영혼에 다가가는 예술’을 확신했다. 그녀는 반 고흐의 미적 언어가 단지 회화 기술을 넘어선, 고통과 서정의 본질임을 믿었고, 그런 신념으로 작품을 보존하고 퍼뜨렸다. 동시에 사회민주노동당(SDAP) 활동을 통해 여성운동에 참여하며, 남성 중심의 사회 질서에 조용한 도전도 이어갔다.

책의 제목인 '빈센트를 위해'는 두 명의 빈센트를 위한 선택이었다. 조카와 화가. 그러나 그것은 테오를 향한, 깊고도 뜨거운 헌사의 다른 말이기도 하다. “그녀는 영웅적으로 임무를 완수했고, 그 과정을 통해 지적으로 풍요로운 삶을 살았다.”

그녀의 아들이자 또 한 명의 ‘빈센트’, 빈센트 반 고흐 2세는 어머니의 뜻을 이어 받아 재단을 설립하고, 마침내 오늘날의 반 고흐 미술관을 탄생시킨다.

‘반 고흐 미술관’이라는 눈부신 기념비는 사실, 요하나 봉어르라는 단단하고 조용한 지지대 위에 세워진 것이다. 그녀의 존재가 없었다면, 우리는 오늘의 빈센트를 만나지 못했을지 모른다.

☞공감언론 뉴시스 hyun@newsis.com <저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지