스타 연출가 고선웅 14년만의 창작극

22일까지 세종문화회관 S씨어터

22일까지 세종문화회관 S씨어터

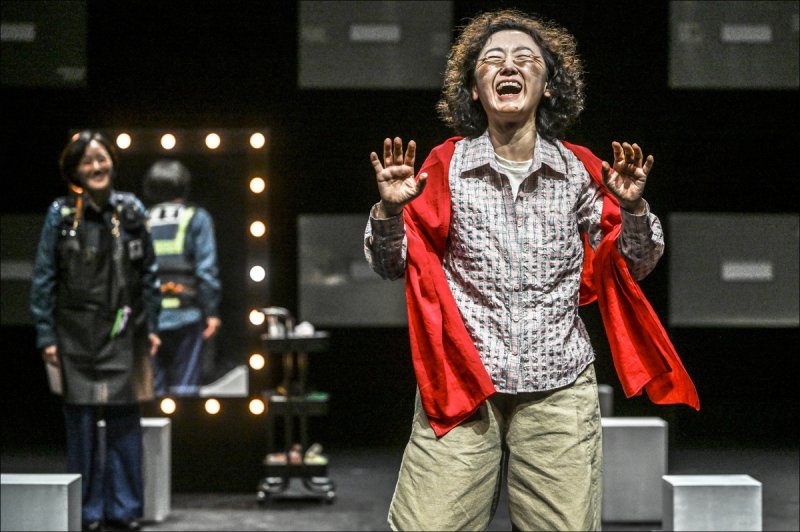

[파이낸셜뉴스] 서울시극단을 이끄는 스타 연출가 고선웅 단장이 14년 만에 발표한 창작극 ‘유령’은 이름값을 톡톡히 한다. 지난해 ‘퉁소소리’로 백상예술대상 연극 부문 작품상을 수상하며 연출력을 다시금 입증했던 그다. 이번 작품은 인간에 대한 따뜻한 시선, 연극과 삶에 대한 깊은 이해가 독특한 형식으로 구현된 수작이다.

오랫동안 품었던 무연고자 이야기

"사람으로 태어났지만, 주민등록이 없다는 이유로, 혹은 무연고자라는 이유로 존재 자체가 사회적으로 인정받지 못하는 현실이 너무 안타까웠어요."(고선웅 단장)

이 작품은 애초 사람에 대한 깊은 연민에서부터 출발했다. 그는 7년 전 접한 무연고자 이야기를 다룬 신문 기사를 오랫동안 마음에 품고 있다가 “어느 날 빠르게 홀린 듯 글을 쓴” 대본을 직접 연출했다.

'유령'은 눈물 나게 슬프면서도 웃기고, 씁쓸하면서도 따뜻하다. 흔히들 “세상은 무대고 인간은 배우”라고 한다.

고 단장은 "무대 위에서 그 말을 한번 증명해 보고 싶었다"며 "세상에 인간으로 태어나 어떤 역할을 맡게 되는지, 내가 그 역할을 스스로 선택한 건 아닌지, 등장 인물들을 통해 그런 질문을 던지고 싶었다"는 연출자의 의도를 무대서 증명해 보인다.

‘유령’은 매 맞는 아내 배명순(이지하 분)의 박복한 삶을 들려주면서 시작한다. 그는 남편의 폭력을 피해 가출하고 새 인생을 위해 주민등록도 포기한 채 ‘정순임’이란 이름으로 우여곡절을 겪으며 떠돈다. 16년 뒤 원래의 이름을 찾지만 말기 암 진단을 받고 무연고자로 쓸쓸히 죽는다. 시신 안치실로 옮겨지고 그곳에서 화장도 못한 채 떠도는 유령을 만난다는 게 극중극의 주요 내용이다.

‘유령’에선 주요 배역을 빼곤 배우들이 1인 다역을 하는데, 극중극 배역과 무대 위 배우 역을 수시로 오간다. “10년 만에 연극하는데”(이지하), “168번째 맡은 역할”(신현종) 등 실제 배우의 상황이 대사에 투영돼 때로는 연극인지 실제인지 경계도 불분명하다.

극중극 속 삶과 죽음, 배우와 극중극 캐릭터, 우리네 인생과 인생의 축소판인 연극의 경계를 허문 독창적 형식이 무척 신선하다. 무대는 미니멀하다. 한쪽 벽을 가득 채운 시체 안치실과 무대 위 묘비석처럼 보이는 네모난 직육면체 오브제 그리고 분장실, 이 세 공간이 맞물려 돌아간다.

배명순 역 이지하는 무대에 첫 등장해 관객을 향해 “안녕하세요. 저는 이번 생에서 배씨, 정씨 그리고 다시 배씹니다”라며 자신의 배역을 소개한다. 그러다 누군가에게 맞는 연기를 하면서 배명순의 박복한 인생을 들려준다. 이어 분장사가 등장해 이지하의 얼굴에 멍 분장을 한다. 그는 배명순과 대사를 주고받으며 드라마 전개를 돕다가 또 다른 배역으로 변신을 거듭한다.

"그 대사 빼고 가자고 연출한테 몇 번을 말했다니까. 우리집 애들이 이 연극 보러 오겠어.” 배명순 삶의 빌런인 ‘오사장, 박사장, 형사’ 역의 강신구는 극중극 캐릭터 연기를 하다가 갑자기 악역만 맡는 자신의 현실을 한탄한다. 처음부터 끝까지 단 한번도 실제로 등장하지 않는 연출을 찾기도 한다. 마치 인간들이 신을 찾듯.

배우들은 자주 창작 진의 일원이 돼 방백을 통해 연출의 의도 등을 드러낸다. “분장사 시분 역할을 하다가 문득 그런 생각이 들었다”는 배우 전유경의 방백을 듣고 있노라면, 사람이 태어나 누군가의 아들이나 딸, 어머니나 아버지, 친구, 동료, 이웃 등 여러 역할을 수행하며 사는 우리네 인생이 떠오른다.

그 인생이란 게 사람에 따라 나쁘거나 좋거나 후지거나 빛나는 삶을 살다 죽기 마련이다. 그런데 이 연극은 박복한 삶을 산 이들을 비춘다. “세상은 무대, 사람은 배우” “제아무리 후진 역할도” “제아무리 못난 역할도” “결국은 다 퇴장이구나”는 대사의 나열은 누구나 죽는다는 명제와 함께 무연고자의 삶을 신이 부여한 연극의 배역처럼 치환하며 그들의 삶을 가만히 위로한다.

고 연출은 무대감독 역을 맡은 배우 이승우를 통해 이 연극을 통해 전달하고 싶은 자신의 간절한 속마음도 전한다. “사람으로 태어났으면 사람으로 살다가 사람처럼 죽어야 마땅하다”는 연출의 변을 통해 무연고자가 처한 가혹한 현실에 대한 관심을 당부한다.

기발한 것은 이 모든 것이 소동극의 형태로 전개돼 웃음을 자아낸다는 점이다. 이는 무겁고 우울한 소재를 어떻게 하면 재미있게 전달할지 오랫동안 고심한 노력과 실험의 결과다.

‘유령’은 삶과 죽음, 실제 배우와 그가 연기하는 캐릭터, 우리네 인생과 인생의 축소판인 연극의 경계를 허물며 재미와 감동,생각할거리를 안긴다. 무엇보다 우리 시대, 진정 필요한 가치는 혐오가 아닌 사람에 대한 연민임을 다시금 일깨운다. 사람에 대한 연민이야말로 인간성 회복의 첫걸음이다.

jashin@fnnews.com 신진아 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지