성장동력 원화 스테이블코인

하반기 정기국회 중점 논의 예정

금융위도 연내 규율 방안 등 발표

"간편결제 플랫폼 등서 쓰여야 확산"

하반기 정기국회 중점 논의 예정

금융위도 연내 규율 방안 등 발표

"간편결제 플랫폼 등서 쓰여야 확산"

■스테이블코인, 9월 정기국회 중점과제

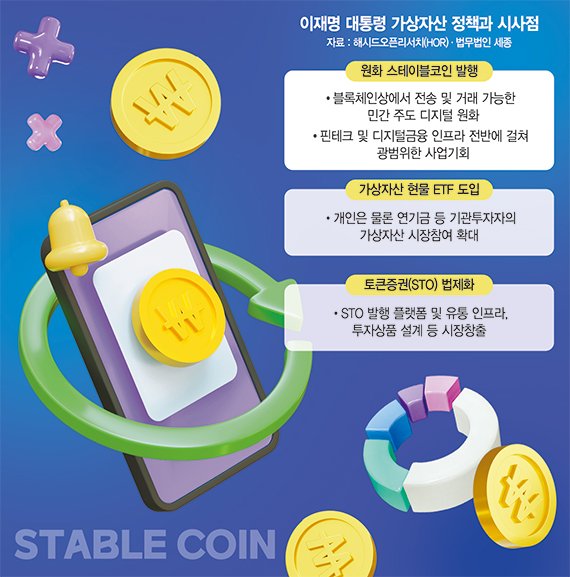

11일 금융당국 및 업계에 따르면 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 민병덕 의원이 발의한 디지털자산기본법을 필두로 올 하반기 정기국회 내내 원화 스테이블코인과 비트코인 현물 ETF 등이 중점 논의될 예정이다. 금융위원회도 연내 발표를 목표로 가상자산사업자 진입 및 영업 행위와 스테이블코인 규율 방안 등을 검토하고 있다.

우선 민 의원이 전날 대표발의한 디지털자산기본법은 기존 법률용어인 가상자산을 디지털자산으로 확대 정의하고, '자산연동형 디지털자산'과 '일반 디지털자산'이라는 유형으로 분류했다. 즉 원화 또는 달러 가치와 연동한 스테이블코인을 의미하는 자산연동형 디지털자산은 금융위 인가를 받도록 발행인의 자격을 제한했다.

금융위도 스테이블코인 규율 관련 발행인 규제·의무, 준비자산 보관·운용방법, 상황의무 등을 마련하고 있다. 금융위는 지난해 7월 시행된 가상자산이용자보호법 시행경과 및 글로벌 규제동향을 모니터링하면서 2단계 입법 전략을 세우고 있다. 당초 일정대로 올 하반기 목표로 관계기관 태스크포스(TF)를 통해 2단계 입법 세부안을 검토하고 있다는 입장이다.

■원화 스테이블코인 결제 시장 강자는

정부·여당은 물론 '웹3(Web3.0) 싱크탱크' 해시드오픈리서치(HOR) 대표 출신인 김용범 대통령 정책실장도 원화 스테이블코인 등 디지털 통화 전략을 설계한 인물이다. 기획재정부 제1차관, 금융위 부위원장, 세계은행 선임 이코노미스트 등을 지낸 김 실장은 자본시장 중심으로 원화 스테이블코인 인프라를 구축해야 한다는 구상을 밝힌 바 있다.

HOR 대표 당시 김 실장은 "스테이블코인을 작동시키려면 수많은 주체들이 유기적으로 연결돼야 한다"면서 △준비자산을 맡을 은행 △자산을 운용할 증권사·운용사 △담보의 건전성을 증명할 회계법인 △가격 안정성을 유지할 마켓메이커 △이 모든 걸 구동할 블록체인 기술사 △통화를 실제 쓰게 만들 웹3 플랫폼과 결제업체 역할론을 제시했다.

특히 업계 최대 관심사인 스테이블코인 결제 플랫폼과 관련, 김 실장은 "스테이블코인은 결국 쓰여야 통화가 된다"면서 "카카오페이와 네이버페이 등 간편결제 플랫폼이 스테이블코인 결제 모듈을 내장하면 글로벌 송금을 넘어 아시아 결제 허브가 될 수 있다"고 관측했다. 최근 일주일 동안 주가가 급등한 카카오의 경우, 카카오톡 메신저를 비롯해 카카오뱅크와 카카오페이증권을 갖추고 있어 원화 스테이블코인의 주역으로 지목되고 있다.

핀테크 기반 결제 사업자들이 스테이블코인 생태계에 동참하면 온·오프라인 유통채널을 통해 원화 스테이블코인이 우위를 지닐 수 있다는 게 업계 중론이다. 실제 스트라이프 같은 글로벌 핀테크 기업은 스테이블코인을 활용해 기존 카드 수수료보다 30% 이상 낮은 비용으로 결제 서비스를 제공하고 있다.

신한투자증권 정수현 선임은 "스테이블코인이 낮은 수수료와 빠른 정산 속도를 기반으로 결제 수단으로 확산되면 기존 은행과 카드사 등이 기능적으로 대체될 수 있다는 우려도 나오지만 오히려 기술 진화에 따른 기능 재편과 새로운 협업 모델로 이어질 가능성이 높다"면서 "발행 구조가 제도화되고 기능별 분업 체계가 명확히 설정된다면 기존 산업은 경쟁 관계가 아니라 생태계 내 핵심 파트너로 기능하게 된다"고 강조했다.

elikim@fnnews.com 김미희 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지