!['서울대 10개 만들기' 국·사립 경계 넘어 설계하자 [변기용의 교육 포커스]](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2025/07/07/202507070700545578_l.jpg)

[편집자주]필자는 1991년 제35회 행정고등고시 합격 후 경북대 교무과를 시작으로 교육부의 정책 기획 부서에서 16년간 근무하면서 실제 정책을 입안했다. 2002년부터 3년간 OECD 교육국(프랑스 파리)에서 상근 컨설턴트로 국제적 프로젝트를 설계하고 수행했다. 2008년에는 고려대 교육학과 교수로 자리를 옮겨 현재 고려대 고등교육정책연구소장, 한국근거이론학회 회장, 한국교육행정학회 회장직을 맡고 있다.

변기용 고려대 교육학과 교수/고등교육정책연구소장 = 대통령 선거 과정을 통해 "지역 거점 국립대에 대규모 투자를 집중해 '서울대 10개'를 만들자"는 구호가 힘을 얻고 있다. 지역 균형발전을 위해 세계 수준의 연구중심대학이 필요하다는 명제 자체는 충분히 의미가 있다.

연구중심대학의 사명과 자율성…'국공립'이 걸림돌이 될 때

연구중심대학의 경쟁력은 사실 재정 규모도 중요하지만, 자율성과 이에 기반한 기민한 의사결정 능력도 커다란 역할을 한다. 국립대는 설립 목적상 지역 주민을 위한 대중 교육과 지역 봉사를 함께 떠안을 수밖에 없기 때문에 정부의 규제를 피하기 어렵다.

미국 카네기 분류에 따르면 2021년 기준 연구활동이 가장 활발한 R1 대학 146개 가운데 공립이 107개로 숫자로는 우위를 차지한다. 하지만 하버드·스탠퍼드·MIT 등 사립 연구대학들이 숫자는 적으면서도 노벨상 수상자 배출 수, 특허·스타트업 창출 등 혁신성과 연구 기여도 측면에서 보면 훨씬 큰 존재감을 보인다. 주립대는 학부 규모가 크고 주정부 규제를 많이 받지만, 사립 연구대학은 소수 정예 체제를 기반으로 한정된 특성화 분야에 과감하게 투자하고 교육과 연구체제의 혁신을 상대적으로 용이하게 할 수 있기 때문이다.

'세계 수준 연구중심대학' 육성이라는 정책 목표는 소유 구조(국립-사립)에만 연연해서는 제대로 달성될 수 없다. 국립이든 사립이든 기존의 낡은 운영 모델을 버리고 사회적 요구에 따라 개혁을 선도하는 혁신 모델을 창출할 가능성이 큰 대학이 세계 수준의 연구중심대학이 될 수 있다.

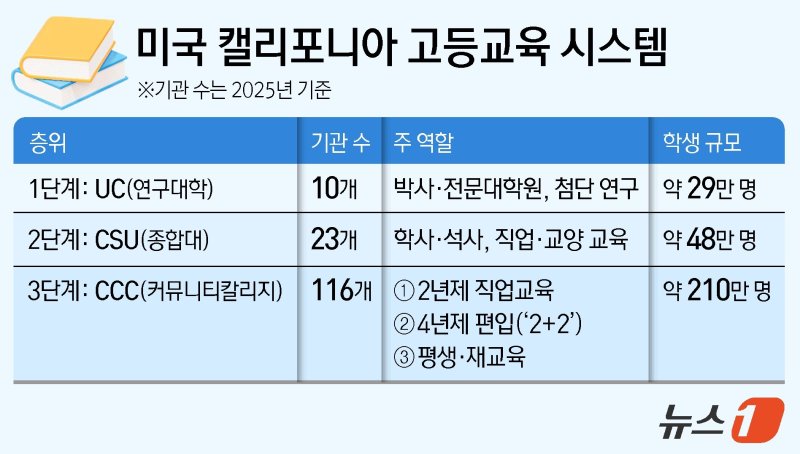

캘리포니아 모형의 진짜 교훈…116개 커뮤니티 칼리지

김종영 경희대 교수가 제안한 '서울대 10개 만들기' 구상은 UC 버클리, UCLA 같은 '10개 UC 캠퍼스'를 주목한다. 하지만 1960년 클라크 커(Clark Kerr)가 설계한 캘리포니아 고등교육 시스템(이른바 캘리포니아 고등교육 마스터 플랜)의 토대는 116개 커뮤니티 칼리지(CCC)와 23개 주립 교육중심 종합대(CSU)다.

CCC는 이 체제하에서 거주지에 근접한 캠퍼스와 낮은 등록금으로 '고등교육의 문턱'을 사실상 없앴다. 고교 졸업생 10명 중 7명이 일단 CCC로 진학해 진로를 탐색한 후 '직업교육'이나 'UC·CSU 편입' 중 하나를 선택한다. CSU는 지역 산업 맞춤형 학·석사 교육을 제공해 연구 성과와 현장 수요를 연결하는 역할을 담당한다. CCC는 이와 함께 경기 침체로 실직자가 늘면 재교육·재취업 프로그램을 신속하게 개설해 고용 안전판 역할을 담당하기도 한다.

만약 한국이 캘리포니아 시스템에서 '연구중심대학 10개 확대'만 도입하고, 그 저변을 이루는 평생직업교육체제(전문대, 폴리텍대 등)를 함께 강화하지 않으면 어떤 일이 벌어질까. 한정된 예산이 상위권 연구중심대학, 특히 거점 국립대에만 집중되면 지역 고등교육 생태계의 또 다른 중요한 축인 교육중심대학, 직업교육 단계의 대학들은 고사할 수밖에 없다.

특히 이미 생사의 기로에 서 있는 대부분의 지역 사립대학은 자구노력을 통한 회생의 기회마저 박탈될 것이다. '서울대 10개 만들기'와 같은 대규모 사업의 목적을 달성하기 위해서는 매년 막대한 후속 투자가 지속해서 이뤄져야 하기 때문이다. 자칫하면 이 사업이, 현재 시급한 고등직업교육 공영화와 회생 가능한 사립대 지원을 통한 고등교육체제 체질 개선 등 구조 조정에 필요한 정부 재정을 모두 빨아들이는 거대한 블랙홀이 될 수도 있다.

국립과 사립이 연합해 지역 단위 혁신 생태계 구축해야

캘리포니아 모형의 진짜 교훈은 김종영 교수의 제안처럼 '거점 국립대에 집중적으로 투자해 UC 같은 연구중심대학을 10개 만들면 된다'가 아니라 '아래를 떠받치는 폭넓은 저비용 기초 층(커뮤니티 칼리지)을 함께 구축해야 한다'는 종합적 접근방식의 필요성이다.

특히 우리나라와 같이 이미 사립 중심으로 고등교육체제가 구축돼 있는 곳에서는 국립과 사립이 연합해서 지역 단위 혁신 생태계를 구축해야 한다. 오히려 국민의 먹고사는 문제와 직결되는 직업교육을 제공하는 전문대는 정부가 주도해 사실상 국공립화(고용노동부의 폴리텍대 모델)하고, 자율성과 혁신성이 중요한 연구중심대학들은 국·사립 간 경쟁모델로 설계할 필요가 있다.

이를 기반으로 지역별로 하나 혹은 소수의 거점 연구중심대학, 다수의 교육중심대학과 직업교육중심대학(폴리텍대), 그리고 지자체·산업체가 협력해 공동 목표(지역 일자리, 첨단·적정 기술 연구와 산업체 지원 등)를 세우고, 중앙 정부는 이에 필요한 제도 개선과 추가적 재정을 지원한다. 이것이 바로 2025년 도입된 '지역혁신 중심 대학 지원 체계'(RISE, Regional Innovation System & Education)가 추구할 기본방향이다. 연구중심대학은 기초가 튼튼한 생태계 속에서만 세계 수준에 도달할 수 있다.

한국 사립대학은 정부 고등교육 재원의 부족이라는 역사적 발전 단계의 유산으로, 국립대와 유사한 학문 계열 구성을 가지고 국립대와 유사한 역할과 기능을 수행해 왔다. 지역별로 세계 수준의 연구중심대학을 육성해야 한다는 '서울대 10개 만들기' 공약의 문제의식은 분명 의미가 있다.

그러나 국·사립이라는 소유 구조에만 매몰되면 이미 취약한 지역 사립대와 직업교육 기반이 무너진다. 현시점에서 보다 실효성 있는 전략은 국·사립의 구분을 넘어 지역 발전에 도움이 되는 지속 가능한 고등교육 생태계를 설계하는 것이라는 점을 반드시 유념할 필요가 있다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지