작년 이견없는 1순위감 선수... 간절히 원했던 한화 품에 안겨

올 시즌 대폭발...45이닝 72K 확실한 족적

박정훈, 작년 드래프트 정현우와 정우주 이은 3~4번급 선수

154km에 이닝 소화능력 있는 장신 좌완

9월 9일 3이닝 세이브 성공... 시즌 2번째 선발 등판

작년 고교 최고 강속 우완 vs 좌완 신인 선발 맞대결

올 시즌 대폭발...45이닝 72K 확실한 족적

박정훈, 작년 드래프트 정현우와 정우주 이은 3~4번급 선수

154km에 이닝 소화능력 있는 장신 좌완

9월 9일 3이닝 세이브 성공... 시즌 2번째 선발 등판

작년 고교 최고 강속 우완 vs 좌완 신인 선발 맞대결

[파이낸셜뉴스] 프로야구 무대에서 기록과 타이틀이 걸린 경기가 아니어도, 순위가 크게 차이가 나더라도 때때로 역사가 시작되는 순간은 존재한다. 한화 정우주와 키움 박정훈의 맞대결이 바로 그 순간이다.

정우주(한화)는 올 시즌 가장 뜨거운 신인이다. 불과 46경기에서 45이닝을 던지며 무려 72개의 삼진을 솎아냈다. 신인이었다는 사실이 무색할 정도의 탈삼진 능력. 볼넷은 고작 17개다.

이미 고교 시절 시속 157km 강속구를 던졌던 그는 한화에 입단한 순간부터 ‘전체 1순위급 자원’이라는 평가를 받았다. 고교 시절 그를 본 이강철 감독이 “정말 좋다”고 말할 만큼 부드러운 투구폼까지 갖춘 그는 이제 한화 마운드의 미래를 걸어볼 시험대에 오른다. 문동주, 류현진과 더불어 정우주까지 선발로 완성된다면, 160km 듀오가 이끄는 한화의 마운드는 KBO 역사에 새로운 장을 쓸 수 있다. 매년 외국인 선수만 잘 뽑으면 된다는 의미이기 때문이다.

설령 폰세가 떠난다고 하더라도 어느정도의 외국인 선수만 뽑을 수 있다면 기복없는 전력을 완성할 수 있다는 의미이기도 하다.

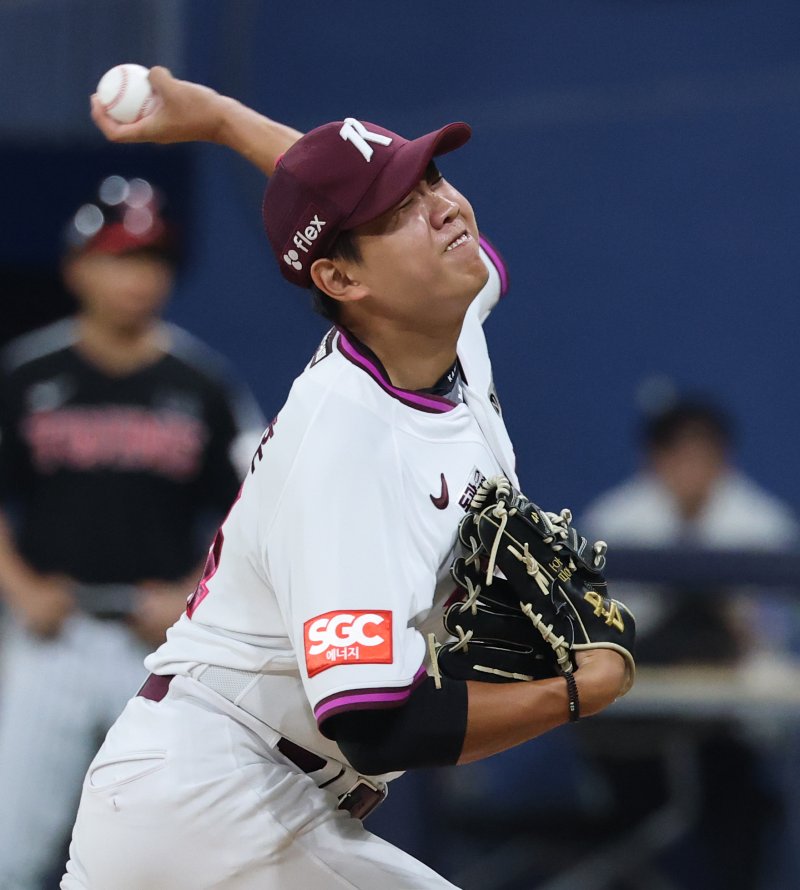

정우주가 신인의 간판이라면, 박정훈(키움)은 드래프트 최대 미스터리였다. 작년 고교 무대에서 비봉고 유니폼을 입고 혜성처럼 떠오른 그는, 비봉고를 황금사지가 8강까지 끌어올린 영웅이었다. 일약 한화이글스배에 선발됐고, 그 경기에서 154km를 던졌다.

드래프트에서 가장 인기가 있는 154km를 뿌려대는 좌완 장신 파이어볼러가 탄생하는 순간이었다. 황금사자기에서 강팀 휘문고를 상대로 6이닝 1실점을 하며 혜성같이 떠오른 그는 나오면 105개를 던질 수 있는 연투 능력까지 갖춘, 흔치 않은 재목. 관계자들 사이에서는 “전체 3~4순위급”이라는 평가가 따랐다. 이따금씩 제구가 많이 흔들리는 것이 아쉬운 부분이었지만, 이는 고교생이었기에 감내할만한 사항이었다.

하지만 드래프트 직전 불분명한 소문이 돌았다. 피해자도 없었고, 사실로 확인된 것도 없었다. 결국 기록조차 남지 않은 채, 예상보다 한참 낮은 순번으로 키움 유니폼을 입었다. 첫 선발 등판에서 3이닝 7피안타 4실점으로 흔들렸지만, 지난 9월 9일 3이닝 무피안타 세이브로 반전의 기운을 만들어냈다. 좌완 에이스 자리를 노리는 그의 어깨는 여전히 무겁다.

정우주와 박정훈은 단순히 신인 투수가 아니다. 이들의 대결은 한화와 키움, 두 구단의 미래를 비추는 거울이다. 한화가 정우주를 선발로 안착시킨다면, 문동주와 함께 리그에서 유일한 국내 160km 선발 듀오가 탄생한다.

반면 키움은 정현우가 1년차에 풀타임 선발을 돌며 착실하게 성장하고 있고, 박정훈마저 팀의 미래로 자리잡는다면 좌완 선발에 대해서는 이제 크게 걱정하지 않아도 된다. 정현우와 박정훈은 작년 최고의 팜에서 나온 좌완 중에서도 가장 선발형에 근접한 선수라는 평가를 받은 선수들이다.

첫 번째 선발 등판에 나서는 정우주, 그리고 2번째 선발에서 부활을 노리는 박정훈. 서로 다른 사연을 안고 마운드에 서는 두 신인의 맞대결은 단순한 경기 그 이상의 의미를 갖는다. 그것은 KBO의 미래가 어디로 흐를지 가늠하는 시험대다.

이들이 선발승을 할 것이라고 기대하는 관계자는 많지 않다. 잘던질 것이라고 부담을 주지도 않는다 양 팀은 그저 가능성을 보기를 원한다.

야구팬들은 이제 묻는다. ‘괴물 신인’ 정우주의 직구가 먼저 폭발할까, 아니면 ‘좌완 파이어볼러’ 박정훈의 부활이 더 강렬할까. 답은 곧 마운드 위에서 밝혀질 것이다.

jsi@fnnews.com 전상일 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지