S&P, 피치에 이어 또 한단계 내려

우리도 부채 증가 빨라 안심 못해

우리도 부채 증가 빨라 안심 못해

국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 지난 17일 프랑스의 국가신용등급을 종전 AA-에서 A+로 한 단계 내렸다.

또 다른 신용평가사인 피치가 지난달 프랑스 국가신용등급을 한 단계 강등한 지 한 달 만이다. 프랑스 정부가 유럽연합 내 최고 수준인 재정적자를 줄이기 위해 추진한 긴축 예산안이 정치권과 여론의 반대에 부딪혀 무산되면서 재정위기 우려가 확산되고 있는 점이 고려됐다.

세계 7위 경제대국인 프랑스에 대해 신용평가사들이 잇따라 부정적인 평가를 내리는 것은 재정위기가 점점 손쓰기 어려운 상황으로 내몰리고 있기 때문이다. 프랑스는 1980~1990년대 연금과 사회보장 혜택을 늘리면서 복지병이 누적됐지만 선거를 의식한 정치권은 개혁을 뒤로 미루기만 했다.

프랑스와 달리 스웨덴은 정파를 초월한 개혁으로 정부지출의 효율성을 높이며 지속가능한 복지를 이뤄냈다. 은행 부실과 부동산 거품으로 한때 국가부도 위기에 몰렸지만 사회적 합의를 토대로 한 선제적인 개혁으로 위기를 뚫어냈다. 유럽 선진국에서 이런 스웨덴식 개혁이 일어나지 않는 것은 한 번 늘어난 복지 혜택을 다시 줄이기 힘든 복지의 속성 때문이다.

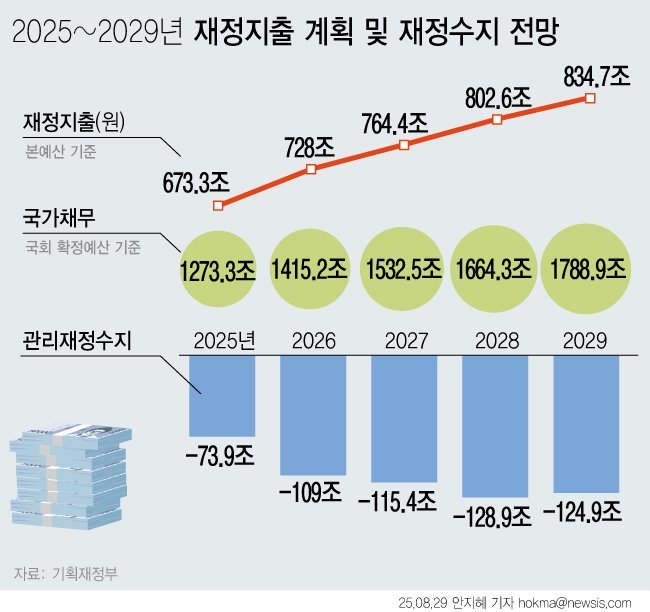

한국의 국가채무는 비영리 공공기관의 빚을 합하면 GDP 대비 53%로 프랑스의 절반 수준이다. 그러나 이 수치만 보고 안심할 수는 없다. 한국의 총공공부채 비율은 비기축통화 선진국 11개국 가운데 세 번째로 높고, 증가 속도는 비기축통화국 중 가장 빠르다. 한국은 미국, 유로존, 일본과 달리 기축통화국이 아니어서 외환 유동성 확보가 어렵다. 이런 상황에서 빚 관리를 소홀히 하고 개혁과제를 뒤로 미루는 것은 눈앞에 닥친 위기인 '회색 코뿔소'를 애써 외면하는 것이나 다름없다.

실제 정부는 재정 투입에 드라이브를 걸면서도 재정개혁이 필요하다는 지적에는 귀를 닫고 있는 듯하다. 20일 경제관계장관회의에서도 구윤철 경제부총리는 "민생회복 소비쿠폰 등 정책 효과에 힘입어 소비가 회복세를 보이고 있다"고 재정정책의 효과를 강조했을 뿐이다. 재정을 마중물 삼아 성장률을 끌어올리는 것도 중요하지만 미래세대의 부담이 과도하게 늘지 않도록 지출 속도를 조절하는 중장기 계획을 다시 마련해야 한다.

위기는 사전에 경고음을 울리지만 일정 수준을 넘어서면 쓰나미처럼 한꺼번에 밀려온다. 지금이라도 정부는 정치적 계산을 뒤로하고 복지 및 공공부문 구조조정, 세출 효율화, 재정준칙 강화와 같은 근본적 개혁에 나서야 한다.

빚에 의한 일시적 경기부양보다 구조개혁에 의한 지속가능한 성장모델을 만드는 것이 국가 경쟁력을 제대로 높이는 길이다.

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지