'노후원전 안전하면 더 쓰자'는 게 李정부의 에너지 정책 방향

한국 산업 구조상 '탈원전'은 곧 제조업 스톱이라는 현실 인식

문제는 재생에너지.. 방향 맞지만 전기요금 인상 대가 치러야

한국 산업 구조상 '탈원전'은 곧 제조업 스톱이라는 현실 인식

문제는 재생에너지.. 방향 맞지만 전기요금 인상 대가 치러야

![이재명 대통령이 지난 16일 용산 대통령실에서 열린 제2차 핵심규제 합리화 전략회의에서 탈탄소 녹색 문명 대전환을 주제로 토론을 주재하고 있다. 2025.10.16 [대통령실통신사진기자단] /연합뉴스](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2025/10/16/202510161235007360_l.jpg)

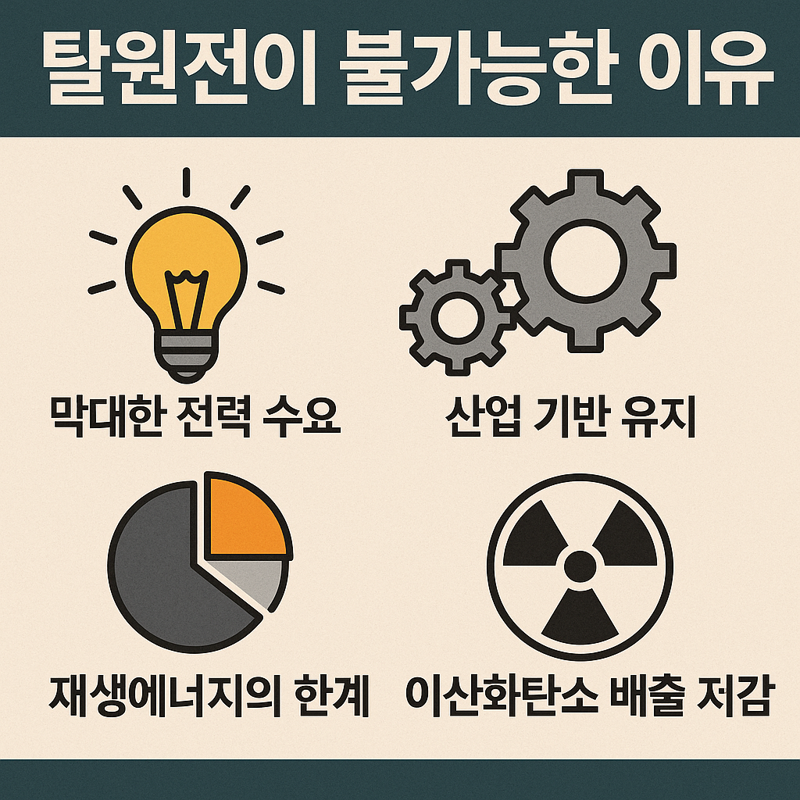

[파이낸셜뉴스] 지난 6월 이재명 정부가 출범하며 내세운 핵심 국정과제 중 하나는 ‘기후위기 대응을 위한 에너지 전환’이다. 정부는 “2035년까지 재생에너지 비중을 30% 이상으로 확대하고, 석탄발전을 단계적으로 감축하겠다”는 청사진을 내놨다. 원전에 대해서는 과거 탈원전을 주장했던 문재인 정부와 다른 방향으로 가고 있다. 오히려 노후 원전의 경우 안전성이 확인되면 수명 연장을 고려하고, 재생에너지 확대 정책을 유지하며, 에너지 믹스 정책을 통해 원자력 발전을 활용할 가능성을 시사한 바 있다. 이는 우리나라가 구조적으로 원전을 포기할 수 없기 때문이며, 이재명 정부 역시 그 현실을 누구보다 잘 알고 있기 때문이다.

원전 없이 버틸 수 없는 산업구조

25일 통계청과 한국에너지공단 등에 따르면, 2024년 기준 한국의 전체 전력소비 중 약 56%가 산업용이다. 가정·상업·공공용을 모두 합친 소비보다 산업이 더 많다는 의미다.

반도체, 디스플레이, 철강, 석유화학, 조선, 자동차 등은 모두 대량의 안정적인 전력 공급이 필수적인 업종이다. 이 산업들은 기계가 24시간 가동돼야 하고, 한번 정전되면 생산라인 전체가 멈추는 구조다.

예를 들어, 반도체 클린룸의 전력 공급이 1초라도 중단되면 수천억 원의 웨이퍼가 폐기된다. 철강 제철로는 냉각되면 다시 재가동하는 데 수 주가 걸린다. 이 때문에 한국의 제조업은 '전력 안정성'을 절대조건으로 삼는다.

원전은 이런 요구에 정확히 부합한다. 기상이나 연료 가격 변동의 영향을 거의 받지 않으며, 24시간 안정적이고 대규모의 전력을 공급할 수 있는 기저전원이기 때문이다. 원전과 함께 기저전원 역할을 해온 석탄화력발전소는 탄소중립을 위해 2040년까지 폐지를 앞두고 있다. 원전이 유일한 기저전원으로 남는 것이다.

한국의 산업용 전기요금은 OECD 평균의 60~70% 수준으로, 세계에서도 가장 낮은 편이다. 이 구조는 국가 차원의 산업 보조정책으로 유지돼 왔다. 원전은 생산단가가 kWh당 약 60원으로 석탄(약 100원), LNG(약 150원), 재생(약 130원)보다 훨씬 낮다.

즉, 원전이 싸고 안정적인 전력을 공급하기 때문에 산업용 전기요금이 유지될 수 있는 것이다. 만약 원전을 줄이면, 그만큼 LNG 발전 의존이 커지고 국제 가스가격 변동이 전기요금에 직접 반영된다. 이는 곧 기업 부담, 나아가 수출가격 경쟁력 하락으로 이어진다.

50년간 축적된 기술·인력·기업의 산업생태계

한국에서 ‘탈원전’은 단순히 원자로를 멈추는 문제가 아니다. 이는 곧 수천 개의 기업, 수만 명의 기술인력, 수십 조 원의 산업자산을 멈추는 일이기도 하다. 한국수력원자력을 중심으로 한 원전 산업 생태계에는 약 400여 개의 협력업체가 연결되어 있다. 두산에너빌리티, 한전KPS, 한전원자력연료, 현대건설, 삼성물산, 한화건설 등이 주축이며, 밸브·펌프·용접·제어계통 등 세부 분야에 걸친 중소 협력사만 300여 곳이 넘는다.

이 산업에는 원자로 설계, 기계·전기·계측제어, 방사선 안전, 핵연료 가공 등 고도의 전문기술 인력이 약 3만 명 이상 종사하고 있다. 이 중 상당수는 수십 년간의 경험을 지닌 기술자들로, 그 기술력은 단기간 재교육이나 전직으로 대체할 수 없다. 원전 가동 중단은 단순한 발전소 정지 이상으로, 한 세대에 걸쳐 형성된 기술 생태계의 해체를 의미한다.

경북 경주·울진, 전남 영광, 부산·울산 등 원전이 위치한 지역은 주민의 30~40%가 원전 관련 산업에 직간접적으로 종사한다. 협력업체·건설사·안전관리업체·연료수송업체 등이 지역 경제를 지탱하고 있다. 실제 경북 울진군은 원전 관련 예산이 지역세입의 40% 이상을 차지하며, 지역 대학은 원전학과를 중심으로 한 산업인력 배출 체계를 갖추고 있다. 탈원전은 곧 지방경제 붕괴와 인구유출로 이어지는 구조적 타격을 의미한다.

한국의 원자력 산업은 단순한 산업군이 아니라 학문-연구-운영이 통합된 체계를 이룬다. KAERI(한국원자력연구원), 한수원 중앙연구소, 서울대·한양대 원자력공학과 등이 기초연구부터 실증·운전·해체기술까지 연계돼 있다.

이 시스템은 1970년대부터 50년 이상 쌓인 지식자산이며, 지속적인 실험로 가동과 상용원전의 피드백으로 유지된다. 탈원전이 현실화되면 이러한 연구체계의 유지가 불가능해지고, 결국 국가의 원자력 기술 주권의 약화로 이어진다는 지적이다.

기술·지리·정책의 ‘3중 장벽’의 재생에너지

'재생에너지 중심의 에너지 전환'이라는 방향성은 타당하지만 우리나라의 현실과는 상당한 괴리가 있다는 평가가 지배적이다. 우리나라는 국토의 70% 이상이 경사면이거나 보전지역으로, 대규모 태양광·풍력 단지를 세울 만한 평지가 거의 없다. 유럽이나 미국, 중국처럼 사막·평야·해안 등 대면적 부지가 있는 국가와는 근본적으로 조건이 다르다.

2024년 기준으로 태양광 발전소의 평균 부지 단가는 ㎡당 약 15만 원 수준이다. 즉, 1GW급 설비를 짓는 데만 부지비로 수천억 원이 든다. 이 때문에 농지·산지 훼손 논란이 끊이지 않고, 지역 주민 반발도 심하다. 풍력 역시 마찬가지다. 육상풍력은 소음·조망권, 해상풍력은 어민 피해와 생태 영향 문제로 입지 허가 단계부터 난항을 겪는다.

태양광과 풍력은 발전량이 날씨에 따라 크게 달라진다. 한국은 일조시간이 유럽보다 짧고, 겨울철에는 미세먼지·적설 등으로 효율이 떨어진다. 풍력의 경우 겨울에는 강풍이 잦지만 여름에는 정체 현상으로 출력이 절반 이하로 떨어진다.

이 때문에 재생에너지 설비가 늘어도 실제 발전량(가동률)은 낮다. 태양광의 평균 가동률은 15%, 풍력은 25% 안팎이다. 즉, 1GW의 설비를 지어도 실제 전력 공급량은 원전 1기의 5분의 1 수준에 불과하다.

재생에너지 확대는 초기에는 보조금으로 가능하지만, 일정 수준을 넘으면 전기요금 인상이 불가피하다. 태양광·풍력의 발전단가는 빠르게 낮아지고 있으나, 계통보강·예비전력·저장비용을 포함하면 여전히 kWh당 130~160원 수준이다. 원전과 비교하면 경제성이 떨어진다.

또, 신재생공급의무제(RPS) 제도로 인해 발전사가 의무적으로 재생에너지를 구매해야 하므로, 결국 한전의 구매단가가 높아지고 이는 전기요금에 전가된다. 탄소중립을 향한 방향성은 맞지만, ‘속도 조절 없는 확대’는 기업과 국민에게 부담을 줄 수밖에 없다.

탈원전 아닌 전환형 원전 정책 증명해야

이재명 정부의 원전정책은 현재까지 '탈원전'이 아니라 '전환형 원전정책'으로 평가받는다. 탈원전(원전 축소 및 단계적 폐지)과 원전 확대 사이에서 절충형 모델이라는 얘기다. 예컨대, 정부는 “원전도, 재생에너지도 필요하다”는 입장을 분명히 하며, 원전을 완전히 배제하기보다는 기능을 조정하겠다는 뜻을 나타냈다.

구체적으로는 재생에너지를 중심축으로 삼되, 원전은 안전성 강화+수명관리+차세대 원전기술(SMR 등) 활용이라는 형태로 유지하는 방향이다. 다만 실행 면에서 여전히 구체적 수치·시점·비중이 불명확하다는 지적이 있다. 예컨대, 원전의 비중을 얼마까지 유지하고 재생을 언제까지 얼마나 끌어올릴지 등에 대한 명확한 로드맵이 더 필요하다는 평가가 나온다. 여기에 계속운전 승인이 두 차례나 미뤄진 '고리2호기' 상황과 11차 전력산업기본계획에 포함된 신규 대형원전 2기의 건설에 대한 재검토 가능성을 시사하면서 이재명 정권이 또다시 '탈원전 시즌2'를 준비하는 것이 아니냐는 우려도 나온다.

업계 관계자는 "분명 기후위기 대응과 에너지 전환이라는 시대적 요구가 있지만 한국의 산업·기술·지리·정치·국제 환경을 고려하면, 탈원전은 현실적으로 불가능하다"며 "한국이 가야 할 길은 '원전 없는 사회'가 아니라, '원전을 기반으로 한 탄소중립형 에너지 전환 사회'다"라고 말했다.

기후·환경과 에너지는 '동전의 양면' 같은 관계입니다.

에너지의 생산 방식에 따라 지구온난화를 가속화하거나, 반대로 기후나 환경의 변화가 에너지 수요와 공급에 영향을 줍니다. [이유범의 에코&에너지]는 서로 뗄 수 없는 관계인 기후·환경 및 에너지 이슈를 들고 매주 토요일 독자 여러분을 찾아갑니다. 기자 페이지를 구독하시면 편하게 받아보실 수 있습니다.

leeyb@fnnews.com 이유범 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지