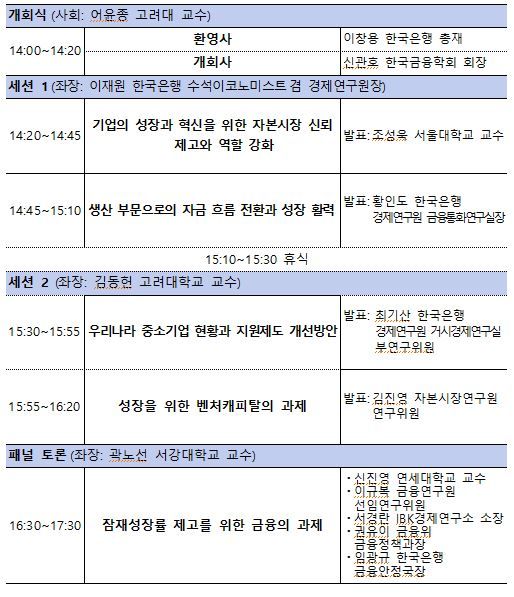

한은-한국금융학회 공동 정책 심포지엄

조성욱 서울대 경영대 교수 발표

조성욱 서울대 경영대 교수 발표

조성욱 서울대학교 경영대학 교수는 9일 한국은행과 한국금융학회가 서울 중구 한은 별관에서 공동으로 연 정책 심포지엄에서 ‘기업의 성장과 혁신을 위한 자본시장 신뢰 제고와 역할 강화’라는 주제로 발표하면서 “강한 투자자 보호와 투명한 지배구조는 쇠퇴 산업에 대한 과잉투자를 억제하고 성장 산업으로의 자본 이동을 촉진할 것”이라고 강조했다.

조 교수는 “펀드 스캔들, 금융사의 이해상충 문제 등이 발생하면서 가계 간접투자 및 자본시장에 대한 신뢰가 저하됐고 개인은 국내 주식·펀드 투자에 소극적 행태를 보이고 있다”며 “그 결과 자산 포트폴리오가 부동산과 예금에 과도하게 편중됐고 해외투자가 증가하게 된 것”이라고 짚었다.

그는 이어 “자본시장은 가계·기업·금융사·감독기구가 상호작용하는 시스템으로 소액투자자 권리 보호와 기업 지배구조, 금융사 대리인 문제 관리가 모두 제대로 작동해야 효율적으로 기능할 수 있다”며 “자본시장이 성장·쇠퇴 산업을 가려내고 생산성 높은 기업에 자본을 배분하는 역할을 수행하지 못하면 잠재성장률이 더 약화될 수 있다”고 경고했다.

김진영 자본시장연구원 연구위원은 “저성장·고령화 국면에서 스타트업·벤처기업은 고용·연구개발(R&D)·국가전략기술을 이끄는 핵심 성장동력인 만큼 이들에 장기 모험자본을 공급하는 밴처캐피탈의 ‘인내자본’ 기능을 강화해 우리 경제 혁신역량과 잠재성장률을 높일 수 있도록 제도·시장 환경을 정비해야 한다”고 말했다.

김 연구위원에 따르면 국내 벤처투자 시장은 투자 규모는 늘고 있지만 장기·고위험 투자를 감내하는 인내자본 생태계 측면에서 회수 구조와 펀드 구조, 출자자 구성 등 여러 취약 요인이 존재하고 있다.

그는 “기업공개(IPO) 의존도가 높은 반면 인수합병(M&A) 비중은 낮아 최종 회수까지 긴 시간이 걸리고 상환전환우선주(RCPS)와 짧은 펀드 만기로 인해 딥테크 기업을 장기간 지원하기 어렵다”며 “정책금융 비중이 높아 연기금·공제회 등 민간 장기자본 기반도 취약하다”고 지적했다.

황인도 한은 경제연구원 금융통화실장은 신용 흐름이 가계·부동산 등 비생산 부문이 아닌 기업 등 생산 부문으로 옮겨가면 경제성장률이 개선될 수 있다고 전했다. 실제 1975~2024년까지 43개국 자료를 분석한 결과 전체 민간신용 규모가 동일해도 가계신용 대신 기업신용 비중이 클수록 장기 성장률이 높아지는 현상이 나타났다는 연구 결과도 제시했다.

구체적으로 민간신용 중 비생산 부문인 가계신용이 10%p 줄고(2024년 말 한국 기준 GDP 대비 90.1%→ 80.1%), 생산 부문인 기업신용이 그 감소분만큼 늘어난다면(110.5%→ 120.5%) 장기 경제성장률을 연 평균 0.2%p 높일 수 있다고 분석됐다.

최기산 한은 경제연구원 과장은 국내 중소기업 지원 기준을 ‘매출액’ 대신 ‘업력’으로 바꾸고, 구조조정 효율성을 미국·일본 수준으로 끌어올리면 총생산이 증가한다는 분석을 내놨다. 지원 예산 규모를 유지한 채 지원 대상을 매출액 기준에서 업력 7년 이하 기업으로 전환했을 때 총생산이 0.45%, 임금이 1.08% 증가하는 것으로 나타났다. 이는 자본생산성이 높은 저업력 기업으로 지원금이 재배분 된 데 따른 결과다.

최 과장은 “성장성과 혁신성이 높은 중소기업을 선별해 집중지원하고 부실기업은 적시 퇴출해 경제의 역동성을 강화하는 방향으로 지원제도를 개선할 필요가 있다”고 했다.

taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지